2015年4月23日 简化字近年来一直争议,有人认为“親不见,愛无心,產不生,厰空空,麵无麦,運无车……使汉字的内涵和魅力一扫而光!”其实,汉字简化运动在两千年前就已出现,如今议论最多的“国”、“爱”、“亲”等字都是古人率先简化的,西周中伯簋壶上的金文便写作" "……

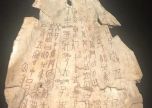

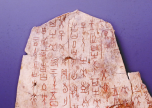

甲骨文一期甲2858片上两种“无”字

小篆是中国最早一批“简化字”

宋徽宗赵佶将“無”写成简化字

笔划被减少的繁体字,称为“简化字”。一般认为,汉字发展经历了甲骨文→金文→钟鼎文→大篆→小篆→隶书→行书→草书→楷书等多个阶段,而这其中每一进程,或多或少都是对前一种字体的简化。

汉字史上第一波简化热出现于先秦,但在秦统一六国后方全面铺开。东汉许慎《说文解字·叙》中是这样交代的:“丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《苍天颉篇》,车府令赵高作《爱历篇》,太史令胡毋作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”可以这么说,小篆是中国最早一批“简化字”。

“无”字的第一次简化变形,便发生在这个时候。

在一期甲2858版上,曾发现了两个“无”字,写作  ,像一个人伸展手臂、手拿东西在舞动。就此字形,《甲骨文辞典》解字称,“甲骨文‘无’字这‘舞’之本字。”在秦朝的文字简化运动中,由丞相李斯主持的“文字改革小组”,将“无”字改成 ,甲骨文、金字的繁琐、复杂结构,由此变得线条流畅,字感突出。

,像一个人伸展手臂、手拿东西在舞动。就此字形,《甲骨文辞典》解字称,“甲骨文‘无’字这‘舞’之本字。”在秦朝的文字简化运动中,由丞相李斯主持的“文字改革小组”,将“无”字改成 ,甲骨文、金字的繁琐、复杂结构,由此变得线条流畅,字感突出。

李斯《会稽刻石》中的小篆“无”

许慎《说文解字》中的篆体“无”

在李斯《会稽刻中》便有“无”字——  ,此时的“无”字结构还颇复杂。到了东汉时,篆字“无”已出现截然不同的外形,写成

,此时的“无”字结构还颇复杂。到了东汉时,篆字“无”已出现截然不同的外形,写成 ,与现代简化字“无”很接近。

,与现代简化字“无”很接近。

“无”为何会这么简化?考释专家许慎可能也没搞懂。他认为此字“从亡”,通于“元”字。这个解释越发令人糊涂,许慎自己或许也觉得有问题,又补充称“奇字无”。意思是,这是“无”字的奇怪写法。

汉字发生质的变化起于隶体字的出现,完全由过去的象形文字变成了笔画文字,标准繁体字“無”,就是由隶书定型的。随后流行的魏碑体,则在简化字上作出进一步的探索,与现代简化字无二的“无”字,就是随魏碑体而出现的。

刻于北魏的《比丘道匠造像题记》中就出现了两个“无”字,“应合无方”中的“无”是简化字;下文“三宝无点”中的“无”则仍使用当时通行的繁体字。在稍后刻成的《比丘道匠造像题记》中,也出现了简化字“无”。

古代最权威的简化字“无”,出于北宋皇帝徽宗、瘦金体创立者赵佶之手。在海南省海口市五公祠“拜亭”内,立有赵佶御书《神霄玉清万寿宫诏》碑,诏文中“統御神霄,監視萬國,无疆之休”、“摹勒立石,以垂无窮”两句中的“无”字,均是简化字。此碑因“无”字出名,被戏称为“‘无’字碑”。

宋代简化字“囯”

古代认同度最高的简化字"国 "

北宋白釉文字枕“家国永安”中“国”字已简化为“囯”

赵佶写简化字与北宋出现的又一波汉字简化热不无关系。这一波以简化楷体字为目标,由印刷业的工人推动。

继魏碑体后,又兴起了楷体字,规矩整齐的方块特征在楷书上表现得淋漓尽致。楷书又叫“正楷”、“真书”、“正书”,其“形体方正,笔画平直,可作楷模”,所以得名。楷书是至今印刷业仍在使用的标准字,这种字在汉未已出现,但成熟于隋唐,欧体、柳体、颜体等代表汉字书法最高水准的楷体书法,都出现于这一时期。

北宋白釉文字枕上“家囯永安”中的“囯”字,比现在的“国”字还少一个“点”。

活字印刷术的出现和广泛使用后,繁体字笔划太多的弊端在刻写时便突显了出来,一些刻工出于方便开始使用民间笔划较少的“俗体字”。俗体字并非全是简化字,有的笔划还增加,如苹果的“果”字,俗体字写作“菓”,多了“艹”头。

俗体字的流行为宋代的楷书简化运动提供了群众基础。由刘复、李家瑞编撰、于民国十九年出版的《宋元以来俗字谱》一书,共收录古代俗体字6240个,对应繁体字1604个,平均每个繁体字有3.9个不同的俗体字。这些俗体字绝大部分是简化字,其中与现代简化字结构完全相同的有330多个。在宋代简化字中,名气最大的一个字当数" 囯"字。大英博物馆收藏有一件中国北宋时期的“白釉文字枕”,上面有“家国永安”四字,其中的“国”字便简写作" 囯"。

宋代简化字" 囯",在古今所有“国”简化字中,是民间认同度最高的一个字,其比现代简化字还少一点,字意思也相当明了:方圆之中有“王”才是“国”。而繁体字“國”,强调疆域的重要,但疆域再大,如果没了“王”,只能亡国。

此后,"囯 "字为民间普遍使用。如在南京溧水出土的清代《永禁赌博碑》中,立碑人之一高国武名字中的“国”,便写作"囯 "。

西周伯簋上的“亲”字

甲骨文“云”

《说文解字》中的“云”字

争议最大的简化字“爱”

颜真卿楷书“愛”字最早变“心”

现代简化字争议的焦点在于在减少笔划的同时,把汉字原有的象征意义也减掉的,许多会意字的意思不再,汉字的基本内涵和魅力一扫而光,有的学者称之为“汉字阉割”。在网上批评声中,最具代表性的观点是:“親不见,愛无心,產不生,厰空空,麵无麦,運无车,導无道,兒无首,飛单翼,有雲无雨,開関无门,鄉里无郎,聖不能听也不能说,買成钩刀下有人头,輪成人下有匕首,進不是越来越佳而往井里走……”其实,如上所说的每一个简化字,在古代都已出现。以“親”来说,简化后写作“亲”,减掉了“見(见)”,而“常回家看看”才亲啊,怎么能不要“见”?殊不知,古代俗体字就是这么写的。

再考“亲”字的源流还发现,早在金文中,已出现不带“見”的“亲”字。如在西周中伯簋、壶上的金文,便写作"  "。

"。

再说“云”,繁体写作“雲”,简化时将上面的“雨”去掉,即所谓“有雲无雨”。但“雲”并不是“云”的原始字形,甲骨文里的“云”字有不同的形状,但均无“雨”头,一期合集11501版中写成 ,与现代简化字差不多。那么带“雨”头的“云”字又是怎么出现的?其最早见于《说文解字》,写作

,与现代简化字差不多。那么带“雨”头的“云”字又是怎么出现的?其最早见于《说文解字》,写作 ,这是汉字发展史上与简化相对应的繁化现象的反映。

,这是汉字发展史上与简化相对应的繁化现象的反映。

颜真卿的楷书“爱”字

元代女书法家管道升的“爱”字

在现代简化字中,最饱受诟病的字当属“爱”字。“爱”的繁体写作“愛”,中间带“心”。爱心爱心,无“心”咋爱?在爱心缺失的当下,这种质疑声很容易得到呼应。但无“心”的“爱”字,也是古人先写出来的。

最早将爱之“心”减掉的是东晋著名书法家、有“书圣”之称的王羲之。王羲之隶、草、楷、行无不擅长,尤以行书著名,“天下第一行书”《兰亭序》便出自其手。王羲之还是一位汉字简化大师,其书法作品中出现了许多简化字。如《十七帖》中,表示方位的“東”字写成“东”。实际上,汉字简化理念,正是受到行、草减笔书写的启发,是对之加以吸收、利用而来的。

到了唐宋时,爱字无“心”已是常态。如在隋僧人智永、唐太宗李世民、宋文学家苏轼、元代女书法家管道升等人笔下,都出现了无“心”之“爱”,这些都是行草,而在楷书中最早让“爱”字变“心”的则是颜真卿,“心”被其简化成了“一”,写法与简化字一模一样。

被废的简化字“儒”

最失败的简化字“儒”变“ ”

”

汉字“修正草案”减少简化283字

汉字简化最热情的年代,其实在民国。民国时的汉字简化运动发端于清末,1909年,近代著名教育家陆费逵在《教育杂志》创刊号上曾发表论文《普通教育应当采用俗体字》,率先提出了汉字简化的主张,建议采用已在民间流行的“简体字”,并把其他笔画多的字也进行简化。

1922年,出现了汉字简化史上第一份方案。近代著名思想家钱玄同在国语统一筹备委员会上拿出了《减省现行汉字的笔画案》,案中提出的八种汉字简化方法,对后来大陆文字简化改革也产生了重要影响。

1930年代民国集中出现了一股“新文字运动”。除了上文提到的“俗体字”,还出现了手头字、简笔字、灭笔字、破体字、省笔字等不同简化字概念,国民政府将这些叫法统一称为“简体字”。

民国汉字简化运动因各种原因没有成功,最终,现代汉字简化的历史任务落到了新中国身上。1950年,时教育部社会教育司便编制出了《常用简体字登记表》。1952年成立中国文字改革研究委员会,正式启动“字改”。

1954年底出台了《汉字简化方案(草案)》,里面共收简化字798个。试用过程中发现,有不少简化字人们不接受,于是在1955年10月通过的《汉字简化方案(修正草案)》中,收字便减少为515个,也就是说减少简化283个汉字。如儒家的“儒”字,当时简化成" ",堂堂正正的“堂”简化成“坣”,副业的“副”简化成“付”,等等。其中将“儒”简化成"

",堂堂正正的“堂”简化成“坣”,副业的“副”简化成“付”,等等。其中将“儒”简化成" ",是最不为人们接受的简化字之一,最失败, “儒”文化对中国人影响太深,所以这个简化字被放弃。

",是最不为人们接受的简化字之一,最失败, “儒”文化对中国人影响太深,所以这个简化字被放弃。

1956年1月28日,《汉字简化方案》由国务院全体会议第23次会议通过,并于当月31日在《人民日报》正式公布,全国推广、使用,汉字历史从此改变!(倪方六)

来源:北京晚报-北晚新视觉网

![]() ,像一个人伸展手臂、手拿东西在舞动。就此字形,《甲骨文辞典》解字称,“甲骨文‘无’字这‘舞’之本字。”在秦朝的文字简化运动中,由丞相李斯主持的“文字改革小组”,将“无”字改成 ,甲骨文、金字的繁琐、复杂结构,由此变得线条流畅,字感突出。

,像一个人伸展手臂、手拿东西在舞动。就此字形,《甲骨文辞典》解字称,“甲骨文‘无’字这‘舞’之本字。”在秦朝的文字简化运动中,由丞相李斯主持的“文字改革小组”,将“无”字改成 ,甲骨文、金字的繁琐、复杂结构,由此变得线条流畅,字感突出。