2015年5月29日 巴黎是个有灵气的地方,让来过的人念念不忘。“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里,她都与你同在。因为巴黎是一席流动的盛宴。”海明威如是说。

“这就是我们在巴黎的青春岁月,我们最贫穷、最快乐的日子。”(《流动的盛宴》)

上世纪20年代初,新婚燕尔的海明威作为驻欧记者与第一任妻子来到巴黎生活。当时,“世界上最有趣的那些人”都住在巴黎。乔伊斯,毕加索,庞德,菲茨杰拉德,杜拉斯……一个个掷地有声的名字,经过这座城市的沐浴而熠熠生辉。20世纪,两战的硝烟弥漫于整个世界,战火最烈,文艺气息却最浓厚。人人都有责任感,人人都有情怀,因此诞生的大师们每一个都是响当当的,海明威就是其中之一,他创作的起点,正是巴黎。巧的是,他写成并亲自修改校对的最后一部作品《流动的盛宴》,记录的也是对自己年轻时在巴黎生活的回忆。这个给过他灵感的地方,一直陪伴着他,走完了整个人生。

刚来巴黎的时候,海明威还十分贫穷,和妻子哈德利租住在先贤祠附近勒姆瓦纳红衣主教路(Rue du Cardinal Lemoine)74号的一间公寓,“一个有两居室的套间,没有热水也没有室内盥洗设施,只有一个消毒的便桶。地板上铺一块上好的弹簧褥垫做一张舒适的床,墙上挂着我们喜爱的画,这仍不失为一个使人感到欢乐愉快的房间”。我特意去那条路上转了转,他的住所就在一家小书店的旁边,因为赶上放假,书店没开门,不过想来当时应该是没有的,因为他的回忆里并没有出现这样一家书店。而他喜欢的是那家西尔维亚·比奇(Sylvia Beach)开在奥德翁路12号的图书馆兼书店——莎士比亚图书公司。

可以说,海明威写作的成就是离不开莎士比亚书店的。在那段没钱买书的日子里,他读的书都是从莎士比亚书店借来的。美丽善良的比奇小姐告诉海明威,书想借多少本就借多少本,连押金也可以等有钱之后再付。于是,他如饥似渴地阅读陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、屠格涅夫……,那些作品“写得那么真实,你读着读着就会改变你”,在那里,他“发现了文学作品的新世界”。

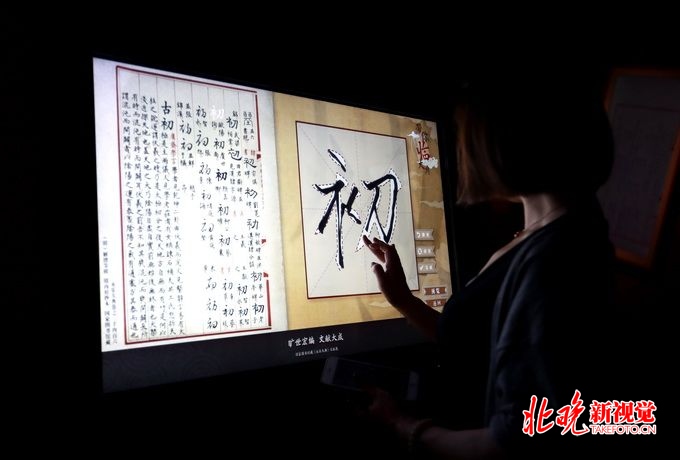

海明威和西尔维亚在西尔维亚的书店前。

现在巴黎仍然是有莎士比亚书店存在的,但已经不是当年比奇女士开的那家了。因为二战时期受到纳粹骚扰,比奇的书店被迫关闭,到了50年代,美国人乔治·惠特曼在圣母院对面街道开了一家卖英文书籍的书店,后经比奇女士同意,该书店更名为莎士比亚图书公司。像比奇一样,惠特曼也将书店二楼辟为图书馆,摆放沙发、座椅供人阅读、休息,也成了二战之后文人们聚会的场所。我去的时候,门口有很多人排队,还有很多人照相,想必都是慕名而来。书店着实很有韵味,柔和的灯光打在满眼的书籍上,总觉得那是从过往时光里透出的丝丝暖意。二楼图书馆有一台打字机,路过的人很喜欢过去敲两下,打字机旁边摆着一架钢琴,有兴致的游客总爱弹上几分钟。当时我眼里出现了这样的画面:一个金发的姑娘坐在钢琴前,缓缓弹奏着克莱德曼《秋日的私语》,旁边的沙发上,一对年轻情侣依偎在一起读书,时而交谈几句或者微笑着对望一眼。另一侧的书架前,父亲抱着不大的孩子,孩子的小手在书架上乱拍着,母亲不时满含爱意的说孩子两句。而周围的人们各自看书,互不打扰,却极其和谐,时光仿佛慢了下来,静了下来。有一刹那,我以为自己在电影里。

走出书店,我又去了奥德翁路12号,那个海明威挚爱的书店如今已经变为普通住宅,只有墙上钉着的一块牌子记录了它的伟大事迹:1922年,西尔维亚·比奇小姐在这里出版了詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》。这部在英美都被视为禁书的作品,为其连载过的杂志编辑后来甚至被判刑。比奇当时的出版是冒着很大风险的,但是她做到了,让世人尽早的认识了这位文坛奇才。而该书后来在叶芝、艾略特等知名作家支持下,才得以在美国出版,首版时间比巴黎晚了11年。乔伊斯的这本书写了8年之久,最后在巴黎完稿。他写作的地点离海明威住的地方非常近,就在海明威对门,红衣主教路73号,法国诗人Valery Larbaud的家里。现在走过那里,还能看到为了纪念而钉上的牌子。而海明威和乔伊斯也是非常亲密的朋友。他们一起聊天,讨论文学,甚至海明威还帮乔伊斯打过架。

除了乔伊斯,海明威在巴黎还认识了不少朋友,斯泰因、庞德、埃兹拉、查普林……当然不能不提的还有菲茨杰拉德。高中的时候第一次读菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》,我就被其中的的描写感染了,以至于后来记不太清具体内容的时候,还仍记得读完时的那种赞叹和喜爱的感觉。后来对他多一些了解,也就多了一些惋惜,就像海明威说的那样:“他(菲茨杰拉德)的才华像粉蝶翅膀上的粉末构成的图案那样自然。最初,他并不比蝴蝶了解自己翅膀那样更多地注意到自己的才华,他也不知道自从何时这些才能被洗刷和破坏。直到后来,他开始注意到他破碎了的翅膀和翅膀的结构,才明白不可能再次起飞了,因为对于飞行的热爱已经消逝。他唯一能够回忆的,是当初在天空中毫不费力飞翔的日子”。这文字那么优美,又那么忧伤,足见海明威的惋惜。他在《流动的盛宴》里,花了很多的文字去写自己和菲茨杰拉德的故事,自然又真切,是全书里最为生动的部分,看完竟心生几分羡慕。

利兹酒店在巴黎解放50周年的1994年8月25日正式将“小酒吧”更名为“海明威酒吧”。

巴黎这个人杰地灵的地方,除了为海明威带来了众多挚友,还不断激发他的创作欲望。他经常就是走进一间咖啡馆,点一杯咖啡,从上衣里取出笔记本和铅笔就开始写作,写不下去的时候酒点上一杯酒,然后就沉浸在作品当中,那时,整个巴黎都是属于他的,而他属于那本笔记本和那支铅笔。他最爱的咖啡馆,当属蒙帕纳斯大道尽头的丁香园咖啡馆了。这个咖啡馆包裹在一片绿色植物当中,俨然是一座花园。咖啡馆内部也很舒适,在角落里,还保留着一张“海明威座椅”,椅背的铜牌上刻着海明威的名字。就是在这里,海明威阅读了菲茨杰拉德《了不起的盖茨比》,下决心也要写一部小说。就是在这里,海明威用了两个月时间写出了那部伟大的《太阳照常升起》。如今,这个吸引过左拉、塞尚、魏尔伦、布勒东等众多名流的地方仍然富丽华贵,迎接着来来往往的客人。然而,那些来去匆匆的身影里,又有多少人知道,过往的岁月里,这里唤醒过多少才子,记录过多少故事。

离开巴黎近三十年后,获得诺贝尔文学奖的海明威,来欧洲时再次经过巴黎,下榻利兹酒店,店方奉还他在1928年曾寄存的两个箱子。箱子里,海明威找到两本当年在巴黎留下的日记和随笔手稿。那里,承载了他青春中最贫穷却最美好的记忆。当年为吃饭发愁的他如今已成为需要安保人员护送的名人,陪伴自己的也不再是当时曾深爱过的妻子,连手稿里记录的很多人亦已不再人世。时过境迁,物是人非,顿时百感交集。于是,他在人生最后的时光里动笔书写了《流动的盛宴》,完稿一年之后,便饮弹自尽。书中的文字是平实的,没有什么过多的修饰,感情却是那么真挚。巴黎留给他的记忆,是无尽的,他说:“每一个在巴黎住过的人,回忆与其他人都不相同。我们总会回到那里,不管我们是什么人,她怎么变,也不管你到达那儿有多么困难或多么容易。巴黎永远值得你去,不管你带给了她什么,你总会得到回报。”

他在巴黎留下的痕迹,除了那把海明威座椅,就只剩下钉着红衣主教路74号墙上的纪念牌,上面写着他的住所位置、居住时间等信息,还标明,这个街区(即拉丁区)是海明威最喜爱的街区,他在这里形成自己的写作风格,和周围邻里也亲如一家。牌子的最下方,摘录了《流动的盛宴》里的一句话:“这就是我们在巴黎的青春岁月,我们最贫穷、最快乐的日子。”希望那些日子,巴黎,都记得。(陈翔)

来源:北京晚报-北晚新视觉网