2015年6月17日 今年初,随着《平凡的世界》的热播和《路遥传》的出版,国内再次掀起一股不大不小的“路遥热”。

路遥 1992年 郑文华摄

青年时期的路遥,怀揣着高昂的文学热情,与当年插队到延川的北京知青一起,尽情地享受着文学创作的乐趣。在一片萧瑟中创办起来的延川文艺小报《山花》,成为路遥文学创作的主要阵地,也成为当地年轻一代重要的精神食粮。也正是从《山花》开始,路遥在文学之路上的影响力越来越大。

在路遥和北京知青们持续的文学热潮影响下,一大批年轻一代心里种下了文学梦的种子。因为时代的机缘巧合,延川几代人的文学梦,从一开始,除了一脉相承的陕北气质,还有着无法磨灭的北京情缘。

同为延川人,但比路遥小十六岁的厚夫正是在他们的影响下,爱上了文学。当路遥、史铁生、陶正等一批在延川生活过的青年在文坛崭露头角,厚夫也愈发坚定了自己的“文学梦”。即便是参加工作后,厚夫也没有放弃“文学梦”,为此还考入北京读书,利用一切时间阅读和创作。其发表的小说、散文多次获奖,厚夫也成为继路遥之后,延川新一代有影响力的作家之一。

同为延川人的《路遥传》作者厚夫,从小就受到了路遥和北京知青的影响。路遥与知青在文学之路上不断努力的身影,给了厚夫深刻的印象,他也不断汲取着路遥和知青带来的精神养料,并坚定了自己的“文学梦”。

两代延川人,先后在文学上都取得了可喜的成绩。同样,这两代延川作家从一开始,就与北京知青有着千丝万缕的联系。年轻时期的厚夫,第一次到北京求学时,居然没有陌生感,反而感觉到了熟悉的气场。

谈及路遥与自己在创作上的种种经历,厚夫会这样概括,“延安与北京的心理距离非常近。”

1988年路遥与莫言于西安兴庆宫合影

两代延川作家与北京知青

路遥与知青年龄相仿,他们在一起读书交流,一起进行文学创作,而厚夫那时还是当地的一名小学生。知青们的一言一行,给当地的人们带来了不一样的视野。

路遥:与北京知青一起办报 并结识北京的妻子

1966年,17岁的路遥作为延川中学初六六乙班的红卫兵代表之一,赴京接受毛主席的接见。这是他第一次过黄河,第一次乘火车,第一次到北京,第一次见到陕北之外的大千世界。

而路遥真正在文学创作上快速成长,则是在“文革”开始后,与北京知青的相识相知。1969年,因一首《老镢头》而名噪一时的谷溪(本名曹谷溪,现年75岁,陕西省作家协会主席团顾问),被调到延川县革命委员会政工组通讯组工作,后任组长。他通过各种办法,把对文学非常执着的路遥抽调到通讯组。在延川县通讯组工作,成为路遥人生的转折点。

在通讯组里,他与北京知青陶正并肩战斗,后来他俩成为谷溪1972年创办的县级文艺小报《山花》的骨干作者。路遥与陶正坚持创作,直至多年后他们的小说各自获得全国大奖,最终都成为著名作家。

通讯组的另一名知青林达,则被路遥的才华和抱负吸引,与路遥相恋,后来成为路遥的妻子。在路遥和林达还是恋人的时候,林达把每个月的工资大部分都给了路遥,为了支持路遥写小说,林达也放弃了上大学的机会。

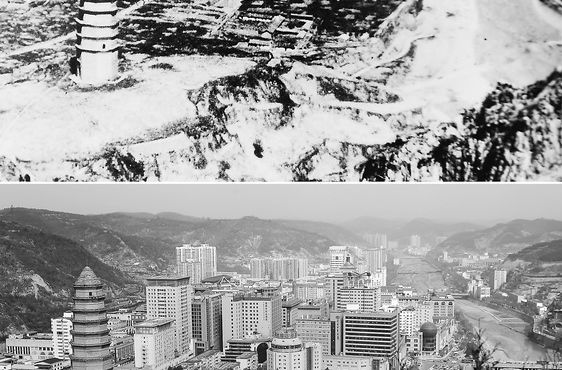

1972年,《山花》的创刊,开创了延川文艺的“山花时代”。路遥在延川创作的诗歌、散文、小说,首发阵地都是《山花》。“路遥”的笔名也正是在这个时期开始广为人熟知,以谷溪、闻频、路遥、陶正、荆竹、海波等人为核心的“山花作家群”也开始登上中国当代文坛。

在黄土地上“长出来”的《山花》,成为当地北京知青的精神食粮,路遥开始了与北京知青更为频繁的交往。当年在文安驿公社梁家河大队插队的习近平,也是《山花》的读者。后来路遥与习近平结识,他俩还在一起读书、思考。2014年文艺座谈会,习近平回忆说,在延川时为了借一本《浮士德》走了30里路。习近平还提到了路遥,“路遥也是读书狂,读遍了我的藏书。”

厚夫:学普通话看知青留下的书

厚夫“十年磨一剑”,在大量阅读整理路遥研究资料的基础上,写出了“具有学术品格”的传记文学:《路遥传》,这本书还原了路遥的写作时代,记叙了路遥的人生经历与文学思考。

在很多人看来,厚夫是研究路遥的权威人士。殊不知,厚夫也是一位多产的作家,在文学创作与理论批评上都有着极高的造诣。其处女作中篇小说《土地纪事》发表于1989年《当代》,学术专著《当代散文流变研究》曾获“柳青文学奖”,《漫步秦直道》曾入选人教版中学语文教材。

厚夫在文学上所取得的成就,与路遥和那些插队在延川的知青们,有着莫大的关系。厚夫的老家是延川禹居公社禹居大队梁家沟生产队,这个当时只有二十户人家的单一姓氏的小山村,一下子来了十九位北京知青,“他们对这个小山村的文化影响可想而知。”

1971年,厚夫在当地的禹居小学上学,学校里有好几位北京知青当老师。他记得上小学的第一课是“毛主席万岁!”他们问知青老师:“毛主席是不是住在天安门上,到北京能不能见到毛主席?”老师回答:“毛主席住在中南海。”他们又问:“那毛主席怎就住在海里呢?”老师答:“中南海不是海,是个地方名,就在天安门旁边。”

那个时候,陶正最有名的诗歌,就是与高红十合作的长诗《理想之歌》,厚夫上小学时曾学过这首诗,他还记得这首诗的开头:“红日、白雪、蓝天……”

厚夫说,那时村里孩子们甚至可以用普通话字正腔圆地朗读一些小短文,他们从小就开始培养刷牙、讲卫生的习惯,都是受到知青们的影响。

20世纪70年代后期,知青返城后留下了很多书。这些书籍成为厚夫少年时代认知外面世界的重要窗口。这些书籍的名字,厚夫大都还能记得:《美帝国主义侵华史》、《我们的朋友遍天下》、《各国概况》、《世界地理》、《世界历史》等。厚夫后来嗜书如命的习惯,也正是这个时候培养起来的。

对于青少年时代这段特殊的经历,厚夫感慨万千,“直到今天,我在延安大街上行走,只要是看到操着纯正普通话的知青们,总会投去敬重的目光。”

《路遥传》作者厚夫

两代延川作家与北京

因为北京知青的直接影响,北京自然也成为延安当地文学青年们心目中的“圣地”。虽然路遥的创作大部分在陕北完成,但路遥的作品真正走向全国,却离不开北京。路遥的沥血之作《平凡的世界》,正是在中央人民广播电台“长篇连续广播”节目播出后,迅速走入千家万户。

同路遥一样的幸运的是,厚夫有机会在北京求学,在求学期间,厚夫则抓住一切机会汲取文化的滋养。

路遥:北京电车上邂逅电台编辑改变小说命运

1978年,路遥写完了中篇小说《惊心动魄的一幕》,这部具有前瞻性的反思“文革”的作品遭遇了多个刊物的退稿。路遥委托朋友寄给了最后一家杂志:《当代》。路遥还告诉朋友,如果《当代》不刊用,稿子就不必寄回,一烧了之。

就在路遥灰心的时候,小说的发表有了转机。1980年5月,《当代》杂志的编辑刘茵打电话给《延河》编辑部,邀请路遥到北京改稿。接到电话后,路遥欣喜若狂,他给刘茵写了一封八页的长信,阐释小说的创作动因、思路以及其中的苦恼。这部小说发表于《当代》1980年第3期,后来获得第一届全国优秀中篇小说奖,路遥也一跃成为全国知名作家。1981年12月,路遥应中国青年出版社资深编辑王维玲的邀请,再次赴京修改另一部中篇小说《人生》。1982年,《人生》在《收获》第3期上发表,《人生》在文学评论界掀起一股热潮,路遥成为“公众人物”。

没有沉浸于荣耀中的路遥,决心跨越《人生》这个高峰。1985年,带着两大箱资料和书籍,一头扎到铜川矿务局所辖的陈家山煤矿医院,正式开始创作长篇小说《平凡的世界》第一部。1986年,《平凡的世界》第一部辗转多次后,在《花城》第六期发表。

1987年年初,路遥开始了《平凡的世界》第二部初稿的修改和誊写工作。这时,路遥接受了中国作协的任务:组建一个五人的中国作家代表团赴西德访问。路遥提前到了北京,入住中国作协鲁迅文学院招待所。在京期间,路遥在电车上与中央人民广播电台文艺部“长篇连播”节目编辑、老朋友叶咏梅女士偶遇。简单聊了几句后,路遥送给叶咏梅刚刚出版的《平凡的世界》第一部。看完小说后,叶咏梅决定把路遥的新作录制成广播节目,让它早日同生活在平凡的世界里的亿万听众见面。1988年3月27日,中央人民广播电台“长篇连播”将《平凡的世界》通过电波传送给千家万户。

小说播出后,迅速征服了广大听众,半年的播出时间里,小说的广播听众达三亿之多,听众来信居上个世纪八十年代同类节目之最。《平凡的世界》第一部问世时只印了3000册,基本无人问津。一经电台连续播出后,作品供不应求。《平凡的世界》是路遥最重要也是最后一部作品,奠定了他在文学史中的地位。

厚夫:三十年前在延安订阅《北京晚报》

1983年,路遥的《人生》获得全国优秀中篇小说奖,并在文学界引起强烈反响;同年,史铁生的《我的遥远的清平湾》和陶正的《逍遥之乐》获得全国优秀短篇小说奖,看着这么多来自延川的前辈获得全国大奖,厚夫激动不已,他有了明确的人生志向,“一心想要当一名作家。”

这一年,厚夫从延安师范毕业后,做了一名人民教师。在延安师范读书时,教他们语文的北京知青周德林老师,经常给他们读《北京晚报》特色栏目“一分钟小说”中的内容。刚参加工作后,厚夫自己就订了一份《北京晚报》,坚持阅读“一分钟小说”。《北京晚报》订阅了两年,1985年,国家教委委托北京市给延安市代培一批公办教师,厚夫以全延安第一名的成绩考入北京教育学院,由此,厚夫来到他心目中的文学圣地:北京。因为知青对他的影响,初到北京的厚夫,不但没觉得陌生,反而觉得北京的气场令他感到非常熟悉。

喜欢文学的厚夫在北京如鱼得水,做了两年快乐的文学青年。上世纪八十年代末,正是各种文化思潮涌动的时期,厚夫“拼命地读书,拼命的练笔”。厚夫考进北京教育学院时,年纪最小,分数最高,他便成为班里的副班长兼学习委员,而且还是一个文学社团的负责人。厚夫经常组织同学参加文学沙龙,讨论文学现象,是一名典型的文学活跃分子。

在京学习期间,人民文学出版社在人民艺术剧院举办了面对首都文学青年的系列文学讲座。讲座由王蒙发起,每个礼拜邀请文学大家给文学青年做报告,李国文、谌容、黄宗梅、邓友梅等文学大家悉数登场。厚夫每周末就会早早去排队,听他们探讨文学。他还记得当时给谌容递纸条提问,谌容耐心地回答了他。

在人民艺术剧院听完报告,厚夫一般会去王府井书店看书,或者到美术馆看画展,接受新鲜的文化思潮。“在年轻的时候,接触如此多的新锐思潮,一下把视野打开了。”因为厚夫有一个伯伯在人民文学出版社工作,有借书的便利,他也会去人民文学出版社借来大量的中外名著阅读。

在如此丰富的精神养料的浸润下,厚夫的创作欲望被唤醒。1986年9月的一天,秋雨绵延,他坐在书桌前一口气写下了一万多字,这就是他的处女作《土地纪事》,这篇小说于1989年发表在《当代》的第六期上。

小说的发表,也使厚夫成为延川小有名气的“文学青年”。在他的努力下,延川形成了第二代作家群,与前辈谷溪、路遥、陶正他们一起在文学创作路上披荆斩棘。

1999年,厚夫的《漫步秦直道》在《散文选刊》上发表,2000年,这篇文章选入人教版中学语文教材。2002年,鉴于国内还没有一本具有学术品格的《路遥传》,他决定写一篇学术性和文学性兼具的《路遥传》。十年来,他收集整理了众多资料、走访了多位专家和当事人,2010年寒假,他正式动笔,直到2014年年初最终完成。

人民文学出版社的退休老编辑刘茵老师得知厚夫在撰写《路遥传》后,主动向他约稿。刘茵当年是路遥小说《惊心动魄的一幕》的责任编辑,这篇小说也获得全国首届中篇小说奖。巧合的是,刘茵也是厚夫的成名作《土地纪事》的责任编辑。厚夫说,“刘茵老师对两代延川作家有恩”。

路遥 1988年 郑文华摄

【手记】两代作家气质一脉相承

此次来北京出差,在短暂停留期间,厚夫每天的行程安排得非常满,既要去几所大学作报告,还要接受多家媒体的采访,但是只要有精力,他就会早上5点起床,写写文章。他很满意这种状态,在从事学术研究的同时,还能坚持文学创作。这源于他对文学深深的热爱,“做了半辈子的文学梦,直到现在还沉浸在梦里,没有醒来。”

长期以来,厚夫坚持学术研究与文学创作兼顾的写作习惯,他能够较好的理性与感性之间找到平衡点。在撰写《路遥传》时,厚夫能较好地处理了文学性与学术性之间的关系,使这本传记既尊重历史史实,又有流畅阅读的快感。为了体会路遥创作时的艰辛,厚夫在创作《路遥传》时,也采用了手写的方式,手写稿堆了厚厚一摞。

在厚夫看来,“十年磨一剑”创作的《路遥传》,有一种“报恩”的心态,感激路遥带领他走上文学之路,同时,也希望将路遥自己以及他小说中小人物所具有的正能量,传播给更多的人。而厚夫耗费大量心血创作《路遥传》,也在向世人说明,尽管延川两代作家在创作环境上不一样,但两代延川作家在对陕北文化气质的认知上,是一脉相承的。(姜宝君)

来源:北京晚报-北晚新视觉网