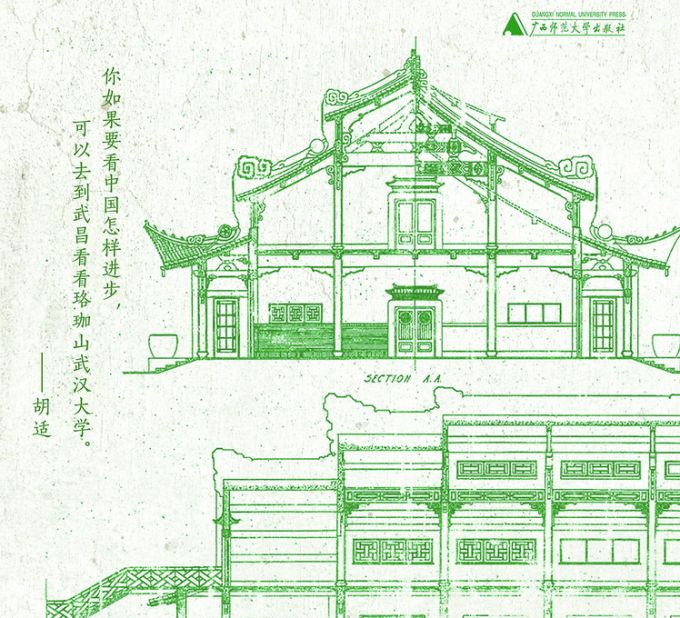

武大不仅自然风景佳,其校舍更是中国近代建筑史上一个特殊案例

“这个学校完全是从无中生有,好像在白纸上做文章一样,完全系由理想而实现的。这一点值得我们注意。” ——李四光

作者:孙小宁

《珞珈筑记》资料图

九月新生入学季。又一拨莘莘学子,迈进了憧憬中的大学校园。每一座校园都深藏历史,而这历史,又在不断的岁月回望与史料梳理中得以被重新发现。尤其是当把目光从历史中的人转到历史中的校舍建筑时,又会有另一种路径被打开,另一段隐而不彰的历史被揭示出来。今年,一本有关武汉大学建筑创建史的学术著作《珞珈筑记》出来,就为我们再次刷新了对大学校园的认知。这本书的主体是建筑本身,作者更将“建筑”作为一种“活动的过程”来观照,我们由此一步步窥到了它从初起动议到选址施工,再到最后完成的整个过程,这其间,闪动着一些政坛人物、一些民国教育家的身影,还包括几位中外建筑设计师、地方施工商与工程队,一组组民国众生相的背后,隐藏着近代中国的教育发展轨迹,以及中国近代建筑衍变中的观念碰撞。

武汉大学,历史上享有“近代中国最美学校”的美誉,其大学校址,座落于九省通衢的武汉武昌区。如书中所指,它不仅以风景的美丽著称,而且初创轨迹也完全不同于近代史上那些同样著名、却是在旧有学堂基础上改建起来的大学,也不同于背负着推广近代教育、启发民智以达到普及福音目的的教会大学,它之令人感叹,一方面如蔡元培先生所说:“中国三十年来,有新式大学后,总计全国大学约百数十所,多因过去历史关系,虽时时改革,总不如武大之与旧历史一刀截断,重新创造之痛快。”另一方面,也因为它在无中生有的过程中,一波三折。更特别的是,从一开始,这所大学就被当时的教育部寄寓了超越于地方院校意涵的教育理想。正因此,参与建设的诸多有识之士,也都深怀着“努力建设这个武大,就是要做一个榜样给国人看,让国人认清楚,建设并不是不可能或太难的事”的宏愿力促此事。此间,美国建筑设计师开尔斯的获邀加入,又在其选址的最初,起到了决定性作用,让人窥到中国建筑近代发展进程中,一些有意味的中西实践。

如何成就一座理想校园的理想面貌,昔日的教育先贤们,其实是把一种理想的教育理念融注在建筑与环境当中。这些宝贵的思想,仍需要今人慢慢梳理、还原,并不断思考借鉴。

历史校园中的理学院

历史校园中的理学院

武大风景虽然有名,但对于历史建筑的研究还有待深入

孙小宁(以下简称孙):作为同为武大毕业的学生,我不得不说,我对于有关母校的这本书,有着特别的兴趣。只是因为毕业后只回去过一次,记忆中保留,还是上世纪八九十年代的校园印象。中国的著名大学,不乏有人做校史研究,但这本书的意义,已经超出了校史。首先,它确实为出入武大校园的学生解了一些深层的疑问——为什么这座校园,与别的校园如此不同。这个选址也太优越了吧,恰好就在又有山又有湖的地方?记得那个很有年代感的“国立武汉大学”校门,我们上学那会儿并没有立在大学门前,而是离它有一定距离的街面上……当然,除了这初步的答疑,书中的诸多脉络线索提示,一座校园与一座城市,与中国大学教育、乃至近代史都有着密切关系。从校园的建筑本体入手研究,应该说还是需要专业门槛的。想请你先介绍一下自己的情况——你的专业、你对这件事兴趣点的开始,或者说,在涉猎了以前诸多历史文本之后,引发你更进一步研究的线索或者不满是什么?在这项研究中,你的优项是哪些,短板又是什么,你怎样克服它们?

刘文祥(以下简称刘):谢谢。我是2007年进入武汉大学的,随后在武大求学整整十年,2017年博士毕业。我的本科专业是人文科学试验班,这是武汉大学1993年在全国首创的一个尝试打通文、史、哲的人文科学宽口径本科专业。它培养了我对人文科学的热爱,且拥有了一些更为宽阔的视野。大学本科期间还在华中科技大学辅修了建筑学双学位。建筑学看似与我的本专业相隔甚远,但历史建筑所承载的历史文化信息,事实上与历史学研究是密切相关的。我觉得,从历史学研究者的角度来观察和研究建筑史,可以有不一样的思考和发现。

来到武汉大学学习,使我得以进入到一个每天耳濡目染的中国近代建筑史研究的绝佳案例中去,作为一个对建筑历史与文化感兴趣的人文学科学生和历史学研究者,对这些建筑发生超过一般游客和旁观者的兴趣,是很自然而然的事。然而当我走进图书馆,去翻阅已有的关于这些建筑的研究成果时,便立刻发现它们不仅数量少,而且研究深度和广度都远远不能满足我的好奇心。这其中,也有很多在我看来纯属主观臆测甚至穿凿附会的内容,比如有些文章把李四光甚至美国建筑师开尔斯等人写成近乎风水先生,说他们当年在武大的选址和建筑设计上有诸多风水考虑,让我感到不可思议;又比如我在书中提到过的,武大老文学院和法学院两栋建筑屋顶造型上的细微差异,过去被演绎为“文采飞扬”和“法理严肃”,这一说法我很早便生怀疑;再比如关于主持武大设计的那位美国建筑师开尔斯,关于他的信息少之又少,甚至没有一张照片,等等。我开始意识到尽管武大的风景举世闻名,这些民国校舍建筑早已不乏知名度,但其作为中国近代建筑史上的一个重要案例,在学术研究层面上还存在很大拓展空间。于是我便开始去关注这方面的研究,一开始还只是个人兴趣层面,后来逐渐把它当成了一项重要工作来做,以致最终形成了我的博士论文选题和今天的这本拙作。

近水楼台先得月,在武大长期求学的经历,加上得到了武汉大学档案馆、校史馆各位领导和老师的大力帮助,得以深度挖掘其中馆藏的许多尚未公开出版的民国时期国立武汉大学历史档案,以及当时的原始建筑设计图纸等珍贵资料,这些都是其他研究者一时无法具备的研究条件和基础。在攻博期间我还曾前往台湾“中央研究院”近代史研究所访学了一学期,在台湾也查阅了一些重要资料,比如武大旅台校友会的会刊《珞珈》杂志,在大陆地区就无法完整看到早期的部分。再者借助于互联网和信息技术的日益发达,在当前历史学研究中,史料的检索搜集能够做到比以往更快、更广、更全面,比如我并没有去到美国、英国等国家,但在书中使用了许多这些国家有关机构收藏的档案、书刊、影像等史料,这应该说是我所处的时代所给予的幸运。

武大校舍,作为中国近代建筑史上一个特殊案例

孙:虽是以武大建筑入手,但正如我们书中所见,你其实还涉猎到国内各大名校的建筑,因此让我们看到中西建筑文化交流史中重要一页。上世纪一些西方建筑家在中国的实践踪迹。从这个建筑历程来看,武大的建筑群,处在其中的哪个阶段,是彼此的建筑理念、手法磨合到了相对成熟期的成果吗?这里面是否也包涵了中国知识分子在历史进程中的文化觉醒?

刘:正如我在书中分析的,中国传统建筑风格在近代的复兴和传承演变,是中国近代建筑史上一个重要的命题,几乎贯穿了整个中国近代历史进程,更同元明清以来的中西建筑文化交流有着深度的历史纠葛。

在这个过程中,有过几个不同的阶段,比如早期是传教士的摸索和尝试,后来开始有外国建筑师在其中主导,再往后是中国本土建筑师的加入,乃至于来自中国政府官方和社会的力量也参与其中。从大线条的角度看,各个阶段或许可以归纳出一些各自的特点,但近代中国的历史图景,事实上是一个范围极为辽阔、内部差异性极大的状貌,基于少数案例而呈现出的“线条”或“规律”,未必能完全套用于其他全部的案例。

我认为,武汉大学即是这样一个有着许多特殊性的案例,从时间上看,它其实已经比较晚了: 1929年才开始设计,1930年动工,二期工程的主要建筑是1930年代中期才进行的设计,在此之前十来年,众多教会大学已经进行了一番轰轰烈烈的新校舍建设运动,并在其中进行了诸多有关中国民族形式大学校园建筑风格的尝试,还涌现出了像亨利·茂飞这样具有代表性的设计师。与武大珞珈山校园设计和兴建的同时期,在国民政府官方的大力倡导下,全国公共建筑领域则正在发生着第二场民族形式复古运动——“中国固有之形式”。然而,武大的建筑在我看来,既不是这一时期完全典型的官方“固有形式”运动的产物,也不是完全循着此前教会大学新校园建设运动中所探索出的某些路数而继续发展而来的。由于种种历史的原因,比如地处武汉这样一个内陆城市,建筑师开尔斯个人的一些特点等,而具有了种种独特的特征。我想,不能因为它的设计和建造年代相对较晚,而简单把它视为是一个“相对成熟期”的作品,事实上,它布满了许多历史的裂痕,这些裂痕背后是近代中国民族形式建筑复古运动所始终难以克服的一些技术性乃至文化性的困境。关于这些方面,我在书中已有比较详细的分析。

这一时期,中国知识分子的文化民族主义思潮崛起是毋庸置疑的,武大在找到建筑师开尔斯以前,就已经确立了新校舍建筑风格要采用民族形式,也正是因为这个预设的基调,才会找到开尔斯。但在珞珈山校园具体的建筑设计过程中,校方可以说是放手让设计师类充分发挥和施展的。

1932年11月胡适与武汉大学部分教职员工合影于珞珈山听松庐前。

“一座充满了一个新的好的大学”为什么建成在武汉?

孙:一所大学不是从旧学堂改造而来,而是从重新的选址找地规划开始,这无疑是武大不同于多数名校的历史发展之处。因为不同,所以有特别的意义,你觉得它体现在哪些地方?另外,当时有识之士所怀抱的那个理想——“创建一个新的好的大学“——我们不妨猜测,在中国的其它地方也许也有人有志于此。为什么在那个时期,在武汉这座城市,这个理想实现了?而不是在别的什么地方?

刘:为什么在武汉?确实,这是个很有趣的问题,而这也和第一个问题是密切相关的。武汉在近代中国历史上是一个明星城市,这里不仅是近代中国内陆最早开埠的通商口岸,诞生了汉口这样的繁华大都会,还曾经在晚清张之洞治鄂时代开启了轰轰烈烈的近代工业化进程和新式教育起步发展进程,在中国近代城市史上留下了光彩照人的篇章。但聚焦在高等教育的物质建设层面,我们就会发现在珞珈山校园营建以前,武汉在全国是很落后的,特别是国立省立的官办大学,没有一所像样的校园。所以在国民政府统一全国后,武汉由于过去的基础实在太差,新的武汉大学急需一所好的新校园来改善办学环境,这是其得以在国民政府时代伊始就开始规划和营建,从而在全面抗战爆发前赢得了较长时间,得以基本建成珞珈山新校园的一个重要原因。事实上其他地方确实也有一些国立大学已有这样的计划,如南京的中央大学等校,但后来由于抗战爆发,这些计划未能实践。在近代中国,国立大学中得以在抗战前基本建成的从零开始的新校园工程,只有武汉大学和中山大学两个案例,对于武大来说,其中确实有许多当时无法预知的幸运成分。

孙:从你的记述来看,武大新校址的选址,既有偶然性,也有必然性。这中间不乏观念的碰撞。这碰撞中的细节有许多可堪玩味。尤其最后,周鲠生先生关于选址郊外所发表的讲话特别有辩证意义,即:既看到“我们的大学系新创,基础未固,恐怕不惟不能影响社会,还会被社会同化,所以要迁移。”又,“虽然建设在离开社会的山野,我们究竟不是与现实社会绝缘,我们不要忘记了我们社会的使命”。如果将这个理念放到今天的大学教育一环中检视,你觉得今人可以从中获得哪些借鉴?

刘:武大并不是一开始就明确了在东湖珞珈山这里建设新校园的计划的。在大学筹备的最初阶段,是由湖北教育当局在负责,当时的计划远没有后来宏大,只打算沿用城内一处晚清以来遗留下来的旧校舍(两湖书院旧址)。但是当时全国教育当局的最高主事者——大学院长蔡元培,对武汉大学有着很高的期待和不凡的定位,他后来委派了几位他在北京大学的老同事来武汉参与筹备武大,把这所大学的学术定位进行了提升,其中一位筹备委员,就是提出武大要在城郊建新校舍的李四光。至于最后一步选址的微调,则是与美国建筑师开尔斯有密切关系——由山南平地调整到山北丘陵地带,是开尔斯对于新校舍以学院为单位组团式布局的规划思路下的必然选择。

高等教育和社会大众之间的关系,历来是一个重要命题。在我看来,大学既应该是一座象牙塔,又不能只是一座象牙塔。大学是精英知识分子和前沿科学文化知识的殿堂,它天然带有精英性,精英本身并没有错,大学也不应一味强调去精英化。但是大学不能关起门来和社会绝缘,教育和科学研究的最终目的,还是要服务于社会发展和人类文明进步。我想无论何时,大学都应该要学会把握好这一辩证关系。

孙:再进一步理解,大学也不可能是座象牙塔。因为就其选址到建成,其实已经与时局、与商业、与周边百姓发生了千丝万缕的联系。你的书中对这些,做了许多细致而一手的发现与研究,这中间,又有哪些你觉得特别值得今人尤其是今天的大学教育人士思考回味?

刘:对武汉大学校园的既往研究还很不够,所以这本书里很多问题,只能是我从原始史料入手,进行原创的分析和研究。比如我完整翻阅了民国时期珞珈山校园总共261份地契,对每份地契的信息进行了统计,还通过原始档案,完整还原了珞珈山校园征地过程和其中发生的种种纠纷。又如我通过原始图纸等档案,发现了美籍华裔建筑师李锦沛曾在1930年深度参与珞珈山校园总体规划和几栋重要校舍建筑的设计工作,由这一条线索入手,进一步分析了中山陵建筑风格对珞珈山的外溢影响等问题。

我在书中第五章第三节,分析了珞珈山这些民国校园建筑的许多缺陷和不足。许多建筑为了追求形式上的美感而削足适履,在功能上做出很大牺牲,留下了深刻教训。我想,对于现在的大学校园建设,这是个很值得汲取的教训。再比如在第四章关于建设经费的分析中,我发现其实武大虽然名为“国立”,但在珞珈山新校舍的建设经费中,来自湖北省的地方经费,其实超过了中央拨款数。对于在非首都城市的国立大学而言,如何处理好与地方政府和社会的关系,得到地方的有力支持,是一个关系到大学兴衰的重要问题,对今天的京外部属高校而言,也是一个值得思考的命题。

三十年代在武汉大学女生宿舍自习的女生们

三十年代在武汉大学女生宿舍自习的女生们

几经变迁中的武汉大学也曾在东湖风景区发展中扮演重要角色

孙:建筑总是处于不断变化中,包括校园本身。所以我在阅读中,还是觉得,书中的校园,与自己记忆的校园有出入。以你的眼光,差异有多大。也就是想让你界定,你所言说的那个校园,大概到什么年代止。脱开这本书,从今天眼光看,武大校园的变迁,经历了几次?其间,重大的校园格局改变又有哪几次?

孙:我的书主要关注的是抗战西迁前的珞珈校园,也就是从1928年底开始酝酿选址,到1938年武汉沦陷,同时有部分内容关注到抗战复员后的情况,即1946年到1949年间的情况。新中国成立以后的部分,没有涉及。应该说,1950年代以后珞珈山校园发生了很多大的变化,进入那个时代以后,民国时期留下的很多城郊的大学校园都发生了类似的变化。有的校园被分解成几部分,由不同的院校分别使用,有的学校搬离了原址,新的学校搬进来,更多的是校园内有了新的规划思路,建筑风格也发生很大变化。相对来说,武大是幸运的,因为尽管在院系调整中学科结构变化很大,但武汉大学这个名字还在,校园也还在珞珈山没有搬走。不过最大的一个变化是狮子山以北到东湖南岸这一带地区,即民国时期国立武汉大学农学院建筑群和各种实验场的所在地,新成立了武汉水利学院(后来的武汉水利电力大学),规划了一个苏联模式的新校园,建造了许多新建筑。虽然这个学校后来又重新合并回了武大,但这段历史给珞珈校园格局带来的改变已是事实。又比如80年代建成的枫园宿舍区和2000年前后建成的文科区,把校园东部这个原来很荒僻的角落开发了起来,也改变了校园的一些格局。

孙:读最后一章感觉最轻松,但同时又感到这像是你这项研究的延伸。将武大与东湖风景区的发展放在一起考察,是什么样的深意?

刘:国立武汉大学与地方之间的互动关系,是拙作关注的一个重要线索之一。探讨武汉大学与东湖风景区的关系,是我特别强调的一个前人不太注意的视角。今天的东湖也是武汉的一张重要的城市名片,这片水域浩淼的城中湖,代表了武汉“大江大湖”的城市特质,也是武汉最重要的风景名胜区之一。虽然武大就在东湖边,但因为不在今天东湖风景区的界限内,既往讲到东湖风景区的历史和文化,往往不太强调武汉大学的部分。但我通过史料回到民国时期,就可以看到在武昌东湖从一片普通的城郊荒泽演化为一个风景游憩地的最开始,武汉大学扮演了极为重要和核心的角色,我在书中明确提出武汉大学是东湖风景区建设的主要拓荒者之一,对东湖风景区日后的交通格局、人文积淀、建筑风格等方面都发生了深远影响。武汉东湖风景区的建设思路,过去一些年曾有过几种不同的选择,比如曾经很强调楚文化元素,在景区建设中特别强调这方面的景点建造,最近一些年又主要突出“生态风景旅游”的概念。我觉得,东湖大气磅礴的自然风光是她最主要的特色,自当突出,而在历史文化方面来说,应该重点挖掘近代湖畔大学文化,珞珈山才是近代东湖风景区早期开发过程中的风景核心和文化核心,这也是提供给今后武汉东湖风景区开发建设一个个人的思路和建议。

孙:读这本书,让人意犹未尽。感觉武大还有很多地方值得人再探究下去,你还会继续吗?

刘:确实,还有很多值得研究的命题,以武汉大学为切入的角度和视角,还可以有很多路径去观察和研究近代中国的政治、文化、经济、社会、思想等方面。我的书只是以校园建设这个小部分为一个小小的角度切入,做了一点抛砖引玉的工作而已。在武大与近代湖北和武汉地方社会政、商、民各界之间的互动,与城市发展之间的关联和影响等方面,我还有兴趣继续关注和研究下去。

原标题:武汉大学建筑中照见历史

来源:北京晚报

流程编辑:tf018

相关阅读

北晚新视觉网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时必须注明“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:takefoto@vip.sina.com。