老北京市井生活什么样?专访岳永逸教授:听老人们聊“杂吧地”

岳永逸教授的《老北京杂吧地:天桥的记忆与诠释》一书对北京天桥老艺人做了十多年的走访调查,积累了第一手珍贵的口述资料,并进行了深入精彩的理论研究,使其成为研究老北京民俗文化的重要文献。他对老北京天桥“杂吧地”独特的民俗与文化进行了十多年的走访调查,积累了第一手资料。书中“上编 养穷人:口述的天桥”是十四个人的口述内容,在书中,作者访问的对象不局限于曾亲身在天桥撂摊卖艺的老人,还包括当年的观众、老天桥艺人的后人或传人,以及一些有心的资料收集者和研究者。“下编 杂吧地:学术写作中的天桥”详细地描述了其访谈调查的心路历程,从而提出了颇有启发性的“城市生理学”的概念。

作者:陈梦溪

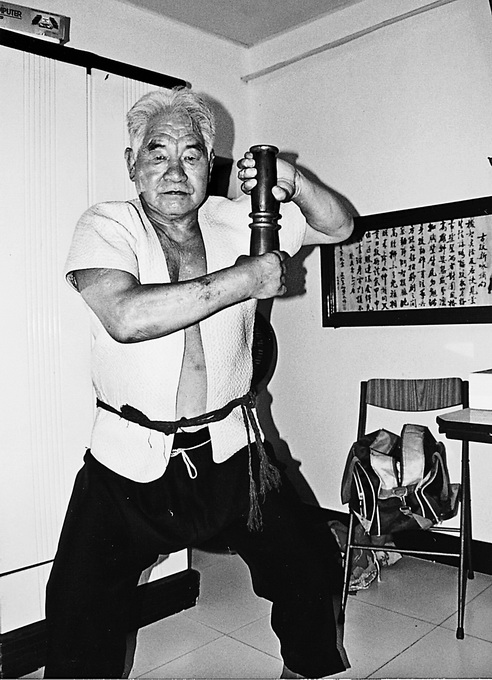

访谈中马贵宝老人即兴表演中幡的基本动作“抱瓶”

岳永逸眼中,自己是“一个生长于闭塞的西南边陲的外省人”。他因读研究生来到北京,又因各种机缘,接下了关于北京天桥调查的课题。起初听到这项课题需要独自完成时,他带着懵懵懂懂的兴奋和开启新世界的好奇,雄心勃勃地列了领域内各种相关图书资料的阅读清单,做好了进行“风里来雨里去”田野调查的吃苦准备。

但渐渐他发现自己低估了其中难度:“真正考虑如何调查天桥时,我才发现自己束手无策、不知所措。”他花了半个月时间看必读书目,如张次溪的《人民首都的天桥》、成善卿的《天桥史话》、1990年宣武区政协组织的天桥老艺人访谈。此外,他利用周末时间骑着自行车,从北三环的铁狮子坟骑到天桥街道,按照王立行所编的《北京老天桥》逐个胡同查找。

“令我意外也不无惊喜的是,虽然昔日天桥喧哗的撂地场子和旧货市场已经荡然无存,但这里的胡同却基本上都沿用了以前的称谓。”岳永逸在书中写道,经过了文献梳理和实地考察后,他却在寻找访谈对象时卡了壳,发现自己“一厢情愿地想得非常简单”——“四处托人介绍天桥的老艺人”。但他意识到自己在北京除了老师和同学,并不认识其他人,而老师和同学根本帮不上忙。

这时,他又想到了知名学者威廉·怀特的“街角社会”理论,便开始在天桥看似漫无目的地游荡。这种“扫街”方式虽效率不高,但真的功夫不负有心人,他遇到了第一位合作者——在天桥生活了六十多年的李长荣老人。和李长荣老人数次访谈建立信任后,他又“滚雪球”地找到了第二位访谈对象。他自称为“‘傻’的收获”。李长荣老人告诉他,“像他这样对老天桥熟悉并记忆犹新的老人有不少都习惯在天坛公园遛弯儿,他自己就认识一位小时候在‘喜连成’学戏的老人。”抱着试一试的心态,岳永逸接着常常去天坛公园溜达,虽没有遇见学戏老者,但遇到了之后的访谈对象刘景岚——他七岁就在天桥做买卖。这些天桥的见证人,“熟悉天桥的各个摊点、茶馆、撂地场子的布局,也熟悉众多艺人精彩的表演”,但他们毕竟只是观众,并不是天桥艺人的“局内人”,岳永逸还是希望能够访谈到一批仍健在的在天桥真正卖过艺的老艺人。

事情再一次陷入僵局。他通过连带关系找到的老艺人都三缄其口,或是面有难色,或是一口回绝,有的干脆直接建议他找街道办或是胡同居委会。虽不断碰钉子,好在他没有气馁,而是不断地电话、上门继续拜访,半个多月后,街道办为他安排了一位老先生接受访谈,这位老先生就是当时健在的天桥老艺人中年龄最长的朱国良先生。同时作者多方联系,又找到了王庆文、冯建华、王学智三位先生。

“集拉洋片、相声、快板诸种技艺于一身的王学智先生是北京‘鬃人白’白占全先生介绍给我的。”见面时,王先生正带着徒弟们在王府井新东安市场“老北京一条街”拉洋片,作者看完表演,与徒弟们交谈后,坚定了要访谈王老先生的决心。岳永逸写道:“毕竟,这是我见到的第一位直接以‘天桥绝活’来命名自己的表演,且表演十分地道的老人。”

约到访谈只是开始。在访谈中会面临许多不确定的因素,首先便是建立信任的问题。在访谈朱国良先生前,还有这样一段“不愉快”的插曲:“在我之前,有许多不同身份、不同国别的人都采访过这位老人,其中许多人给老人留下了非常坏的印象。知晓来意后,老人就开门见山地说:要不是我儿媳妇带你来,我什么也不会说!接着他就说谁把他的相册拿走了,谁把他的书拿走了,谁许诺要给他送录像带送照片送书,至今都杳无音信。”

这令岳永逸有些尴尬,同行们造成的不良印象,“锅”却要他来背,这让他不禁反思研究者与被研究者、访谈者与被访谈者之间需要的是一种尊重和平等。朱老的抱怨说明,学术伦理出现了问题,许多人抱着仅仅将访谈者视为一次性使用工具来消费,而没有“使用后的维护”。

这不是他第一次遭遇不信任,早在他的第一次访谈时,在与李长荣老人访谈完毕准备告辞时,李老的老伴特意留了他的学校地址和电话,并对他说:“现在骗子多,人杂,不是我怀疑你。”多次接触后,李长荣老两口把岳永逸当成了好友,后来他去李老家申请口述的授权时,李老刚刚故去,“大娘像遇见了亲人”,对他说:“我们都是一家人了,常来走走!”

这一次他感受到了北京人的直接与谨慎。大城市城市人口流动加剧,许多老人警惕性很高,这本无可厚非,但北京人爽朗的性格,往往会直接把内心的怀疑说出口。在一段时间的观察之后,如果发现你是值得信赖的人,他们便把你当朋友亲人对待,这时你感受到的不再是他们的冷漠和警觉,而是热情与真诚。从书中的记录我们可以看到,访谈不是一次完成的,有的甚至耗时数年。与这些天桥老人建立信任,需要一次又一次登门拜访,一旦他们决定敞开心扉,往往讲出真实到令人吃惊的内容。

作者在书中曾多次解释“杂吧地”的意思:它是老北京土语,多年专指前门外天桥地。一方面,“杂吧”算是天桥专有名词,另一方面,也代表着一种城市“杂吧”文化,如作者所说就像伦敦的东区、波士顿的科纳维尔、布拉格的老城广场、东京的浅草地区——这种“杂吧性”可以说是“善恶并存、美丑混融”,一方面,天桥是北京城曾经脏乱穷俗的代表,另一方面,它又代表着某一种平民性,一种最真实的市井生态,一种“民间艺术摇篮”。天桥的多面性,或许就是我们需要听这些老人讲讲故事的最大吸引力吧。

【书乡专访】

鲜活的市井生活

书乡:进行天桥调查的契机是什么?

岳永逸:有着历史重现和认知革新两方面的诉求。在资料学意义而言,尽可能追寻、呈现人们,尤其是“小我”记忆中曾经有的天桥,以此再现“另一个北京”,生活在街头的市井小民的北京。因此,我的访谈有意地尽可能针对这些人进行:很难出现在文字世界中,名不见经传,生活在底层。将他们及其生活、记忆推向前台。他们才是最应该被记忆和珍视的一群。我一反不少学术著作常态化地将受访者匿名化处理,始终将访谈、访谈录放在书的主体位置,也将自己访谈、学术写作的心路历程呈现出来。

对诸如北京这样历史悠久而又伟大多艰的中国都市,我们可以有自己的研究策略、书写路径和表达方式。事实上,随着访谈的深入,我越来越明确地意识到:天桥不仅仅是天桥,在相当意义上,天桥的演进史也就是北京的演进史。

书乡:书中的访谈有些是2000年前后进行的,如今二十年过去,回看有什么感受?

岳永逸:为写修订版的“自序”,2018年我又在天桥这块地界的大街小巷转悠过不少回。事实上,在2005年本书访谈完全结束后,每年我也不时会到天桥转悠。十多年过去了,作为外在景观的“杂吧地老天桥”已经彻底洗心革面。上下合力要将天桥打造成一个有着国际影响力的新型社区。所以,除去还未完全腾退的小片区域,今天天桥这块地界上的外在景致富丽堂皇,甚至豪奢。设计者们试图将杂吧地老天桥的生命力在当下宏伟的布景中激活,甚至有着让其成为中国“好莱坞”的远大梦想。然而,有一个悖谬是:老天桥的生命力正源自它的“杂吧性”,至今被言说称道的老天桥街头的诸多表演就是生活、生命本身;设计者们忘记了,当下被定格在“艺术”范畴的东西,首先是艺人们不得不使出浑身解数、拼命琢磨的“生计”。或者,正是这个无解的死结,当下建筑豪奢的“新”天桥这个空间并无昔日四射的“活力”与熙熙攘攘,反而多了意味着边界、控制和隔离的各种各样的栅栏、闸机与监视器。

书乡:访谈后您对天桥的设想发生了哪些改变?

岳永逸:天桥不仅仅是一块三教九流会聚而生命力旺盛的地方,它就是一个“真实”的北京。不仅如此,透过天桥,我们还可以对老旧北京、对城市的本质有着更加深透的了解。

1943年金业勤兄妹在天桥卖艺的照片,选自书中插图

民间记忆的抢救

书乡:看到访谈中一些天桥老人如今已经去世,您心中的感受是什么?您如何看待随着时间推移,对某段特定历史的民间记忆逐渐消失的情况?

岳永逸:不仅仅是在访谈完之后、在本书出版后,老人们纷纷过世。就是在我访谈进行的过程中,也有老人过世。这无疑让人伤感而遗憾。其实,想尽多种办法,坚持数年让这本书出版,本身就是对这些与我合作的受访者的一种致敬,也是对生命不可逆规律的微弱抗争!

随着时间的消失,对某段特定历史的“民间”记忆逐渐消失似乎是一种必然,但这是因为没有人关心、整理和记录。作为不同的传承方式,口传和文字各有优劣。相对而言,口传可能随时中断,但不会言说的文字显然有着更长时间存在的可能。当然,文字并不是对所有人都有着同样的意义。对于感兴趣也愿意搜寻和品读的人而言,文字才意义非凡。因此,只要本着对生命和真实的敬畏之心,将相关的“民间”记忆记录下来了,我也就心安理得了。事实上,与受访者同样甚至更渺小的我,也只能做这些。

书乡:访谈过程中遇到哪些困难,能详细讲讲吗?

岳永逸:虽然在天桥地界上生活的人成千上万,但真正在老天桥撂地卖艺抑或生活,也即无论是作为局内人还是局外人,对老天桥真正熟悉、记忆清晰也相对健谈的老人其实很有限。如何找到这些老人,也就是我面临的最大的困难。找到他们后,他们愿不愿意和我这个外省的青年后生聊,即如何取得信任同样是需要面对与克服的巨大苦难。

一开始我试图通过街道办事处等基层行政部门找到类似的线索,但因为种种原因很久都没有回音。于是,我只能采用大海捞针的笨办法,“碰”。为此,从早到晚,我在天桥各个胡同转悠过无数次。其收获就是遇到了愿意与我合作的第一个受访者李长荣老人。而我最重要的受访者王学智老人,同样是我当年在王府井新东安市场地下一层碰到的。当年,他在那里拉洋片。在去看了数次,和他混了个脸熟后,我才开始与他和他的徒弟们搭讪的。

书乡:成书后再回看这次调查和访谈还有哪些遗憾呢?是什么原因造成的?

岳永逸:遗憾很多。虽然就我和受访者之间访谈的深度而言,我有着自信,但访谈的面、量显然不够。在和杜三宝老人建立起了很好的合作关系后,老人却意外离世。生命的无常,让我唏嘘不已。量的不足,与我开始研究这个话题过晚密切相关,因为到2000年前后,健在的天桥老艺人已经是凤毛麟角了。好在除连阔如《江湖丛谈》、张次溪《人民首都的天桥》这些佳作之外,二十世纪八十年代,白夜和沈颖两位记者采访了不少老天桥艺人,其著作《天桥》能在不同程度上弥补这个遗憾。

时过境迁,我的受访者因为自己对当下生活的理解,当下认同的世界观、人生观,尤其是其既有的人生经验,在与我的对谈、交流中显然屏蔽掉了不少我认为有价值而他们觉得无用的信息。当然,正如我在书中呈现的那样,这是所有访谈必然有的情形,也是无法彻底避免和克服的。

书乡:书中访谈到了“琴书大师”关学曾先生,关先生是如何同意进行访谈的?

岳永逸:简言之,关先生同意接受访谈有两个契机。其一,北京曲艺家协会这一关先生任职多年的官方部门的介绍;其二,朱国良先生的介绍。当年,关学曾先生曾经在朱国良先生家场子“捡板凳腿儿”卖艺。虽然后来两人的身份、地位不一样了,但作为老天桥艺人的代表,两人依然是至交,常常互通信息,为对方介绍信得过也真心诚意的采访者。

城市需要老街

书乡:访谈中有没有遇到过老人记忆出现错误或颠倒等情况,能举个例子吗?

岳永逸:这是常有的情形。随着年龄的增长,人的记忆蜕化有着其必然性,老人更是如此。刚才提到的朱国良老人,他是民国元年生人,我访谈他时,他已经87岁高龄。1999年12月8日、9日对老人的两次访谈,都是在他儿子朱有成先生和儿媳王丽云女士协助下进行的。很多话题,都是经过朱有成、王丽云夫妇的提醒,老人才能想起。而且,看见了在场的儿子和儿媳,印在老人记忆深处的有些话题也自然被激活。

因此我进行了多种方式的访谈,尤其是针对同一话题的不时闲聊。我也在与朱有成夫妇、关学曾先生、金业勤先生等不同人的访谈时触及相同话题,从而求证。此外,我还尽可能查阅大量同时代人的传记、档案等文字材料。这些都是口述史研究应有的基本方法。

书乡:您一开始遇到很多天桥老艺人三缄其口,不想访谈的情况,为什么?

岳永逸:不愿说的缘由各不相同。我试图“复原”的是一个群体在一个都市空间的生活史、社会史,看重的是其资料性和学术价值,但受访者反而觉得这些没有任何意义,是过去的,甚至是“错误”的。有的受访者,就不愿谈及过去的生活,不愿回忆曾经的艰辛与磨难。有的受访者,则将师徒情感、婚姻生活这些视为“敏感”话题,是个人的私事。最为普遍的是,相当的老人都不愿意谈行规禁忌、信仰和行话等话题。这与多年来他们接受了这是“陋习”“陋俗”甚至“迷信”的价值评判有关。事实上,对任何事情,受访者都有着自己的价值判断,不会轻易说出他们觉得“不对”的事情。此外就是随着年龄的增长,记忆能力本身不同程度的衰退,对想说的事情却知之不详或记不清楚。

书乡:今日北京已经很少见这样的“杂吧地”了,它们的消失是必然的吗?

岳永逸:在外力干预下,作为都市景观,也是长期被定性为脏、乱、差之“贫民窟”的杂吧地可能会在一个城市消失。实际上,这在当下的中国已经成为普遍的事实。沈阳的北市场、天津的“三不管”、济南的大观园、南京的夫子庙、上海的城隍庙、开封的相国寺等,多数都是相应都市“老街”的名片,成为旅游目的地。然而,一座城市的“杂吧性”永远不可能消失。让各色人等有生存下去的可能,才是一个城市魅力、生机和活力的所在。

(原标题:听老人们聊“杂吧地”)

来源:北京晚报

流程编辑:TF021

相关阅读

北晚新视觉网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时必须注明“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:takefoto@vip.sina.com。