科技馆成为中考“明星” 让科学活动走进学生的生活

2017年7月20日讯,2017年北京中考前不久落下帷幕。作为学生“开放性”学习、实践的重要“阵地”,中国科技馆再度成为中考的“明星”,共有四件展品出现在中考物理试卷中。

自2015年《北京市初中科学类学科教学改进意见》发布,要求“将科学类学科不低于10%的课时用于开放性科学实践活动”、“整合利用博物馆、科技馆、大学实验室和图书馆等社会资源”以来,科技馆、博物馆开始在中学生的学习生活中扮演越来越重要的角色。那么,“开放性科学实践”的成果在考试中是如何体现的呢?这样的课时要求又为学生的参观方式带来了怎样的变化呢?

四件展品亮相今年中考卷

在今年中考物理的选择题中,出现了中国科技馆一个“会发电的衣服”的展台。题干介绍,“在展台中可以做模拟‘发电纤维发电’的实验:踩动踏步机踏板,带动压电薄膜振动,使得一些与压电薄膜相连的小灯发光;增大踩动踏板的频率,压电薄膜振动得更剧烈,发光小灯的数量增加。”这道题考察的是电流、电压等电学基础知识。据科技馆工作人员介绍,这件小小的新型材料,将对不可再生资源枯竭的全球性问题的解决贡献力量。“在不远的未来,如果我们穿上用发电布料制成的衣服,就可以一边运动健身一边用衣服给手机充电,那我们就是行走的发电机啦,这样充电宝就可以‘光荣下岗’了。如果用这种发电布料制成帐篷,刮风时帐篷就能自己发电提供照明,这都为节能贡献了一份力量!”

此外,还有三件科技馆的展品出现在中考物理题中,这三件展品都来自“华夏之光”展厅,展示了古代人民的智慧结晶。包括出现在选择题中的“古代观测太阳位置的天文观测仪器”——仰仪、兴起于西周的古代青铜乐器——编钟和科普阅读题中曾为我国石桥建筑留下宝贵经验的“福建桥梁状元”——洛阳桥。

古代与未来科技是考察热点

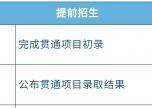

中国科技馆全岗辅导员孙伟强介绍,从2015年至2017年中考题目中出现的科技馆展品一共有10件,平均每年都有约三件展品在考题中“亮相”。其中,一层“华夏之光”中展示中国古代科学技术水平的展品有四件;二层“探索与发现”展厅展示基础科学技术的展品三件;三层“科技与生活”展厅的展品一件;四层“挑战与未来”展厅展示未来科学技术发展方向的展品有两件。

“我们本以为中考题目中可能会涉及到更多跟基础科学相关的知识点,没想到今年中考题目中出现的三件展品,分别来自一层的‘古代’展厅和四层的‘未来’展厅。”孙伟强介绍,今年中考的科技馆展品都出现在物理考试中,分别考查了振动发声原理和压力、压强等知识点。而来自“挑战与未来”展厅的展品“会发电的衣服”则展示了“未来科技”——神奇的发电布料,并考查了电学的基础知识。

“虽然有的来自古代,有的来自未来,但其实归根结底考查的都是较为基础、单纯的物理知识,”孙伟强表示,虽然中考材料、体干中的科技馆展品看上去像是课外延展的内容,但是实际上并没有特别复杂的知识,“核心还是中学所学、所考的知识点。”

“不过,单纯的知识点考察并不是中考考题的主要目的,锻炼学生们利用所学知识解决实际问题的能力,才是最终的考察目标。”综合分析这10道与科技馆展品相关的考题,孙伟强得出这样的结论。

如2015年,“椎体上滚”展品是这样出现在考题之中的:“学校组织学生参观中国科技馆,看到一个十分有趣的‘物体上滚’实验。”考察内容则为:“为实验选择适当器材,并写出测量方法。”在今年的考题中,则要求学生参考“洛阳桥”桥墩的原理,发动想象力,举例说明该原理还能应用在哪些方面。

“这些考题都有一个共同的特点,就是给定现象,让学生通过学过的知识解释现象,并利用现有的知识储备,去探索未知和没见过的事物。”孙伟强表示,如今的考题早就不在局限于书本知识点的死板套用,解决实际能力的问题才是考察的重中之重。

科技馆不再是学生“游乐场”

《北京市初中科学类学科教学改进意见》中要求“将科学类学科不低于10%的课时用于开放性科学实践活动”、“整合利用博物馆、科技馆、大学实验室和图书馆等社会资源”。自从2015年,科学类学科“开放性学习”不低于10%的标准出台,科技馆的工作人员们都切实感受到了学生们来到科技馆的变化。

“自2015年以来,越来越多的学校与科技馆建立了参观项目,不管是平时,还是暑期,中小学生越来越多。不少学校甚至负责为学生自编学习教材,孩子们都是带着任务来到科技馆。”孙伟强表示,过去不少小观众来到科技馆,多是“看个热闹”,“互动展项一按钮,看见灯亮了就挺兴奋,不去挖掘、深究现象背后的原理,具体的知识学到多少,也无法掌握。这样的参观,很难达到有效学习的意义。”

而课时要求出台之后,学生们带着目的、带着任务而来,学校也在给学生一个明确的引导作用。“不仅学生来科技馆学习的热情更高了,而且科技馆、博物馆也不再单纯是学生们‘游乐场’了。”通过亲眼看、亲耳听、亲身体验、动手操作,学生们问出了更多的“为什么”。孙伟强认为,探究性、体验性的学习过程对学生成长大有裨益,“这种好处甚至是潜移默化的,能够渗透在学生的日常生活和行为中,培养一种利用科学方法探究事物、获得知识的学习态度。”

来源:北京晚报 记者 孙乐琪 文并图

相关阅读

北晚新视觉网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时必须注明“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:takefoto@vip.sina.com。