“退学生”韩寒给中国教育打call 被调侃“给女儿辅导功课被气到了?”

“退学是一件很失败的事情,说明我在一项挑战里不能胜任,只能退出,这不值得学习。”谁能想到,这番话竟出自曾经以“退学”方式向应试教育“宣战”的韩寒。

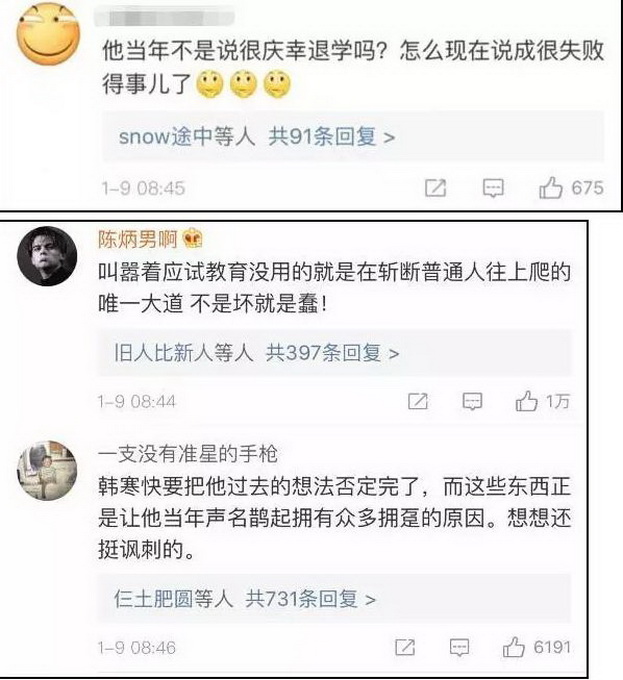

1月8日,韩寒在微博突然发文,感慨自己当年退学很失败,不希望后来者学习。微博甫一曝光,舆论立刻炸开了锅。有人一脸蒙圈,“这还是那个‘庆幸没上大学’的韩寒么”;有人诙谐调侃,“是不给女儿辅导功课被气到了”;还有人质疑其投机炒作,没准是为新上线的专栏吸睛攒粉。总之,网友们七嘴八舌,舆论场上好不热闹。

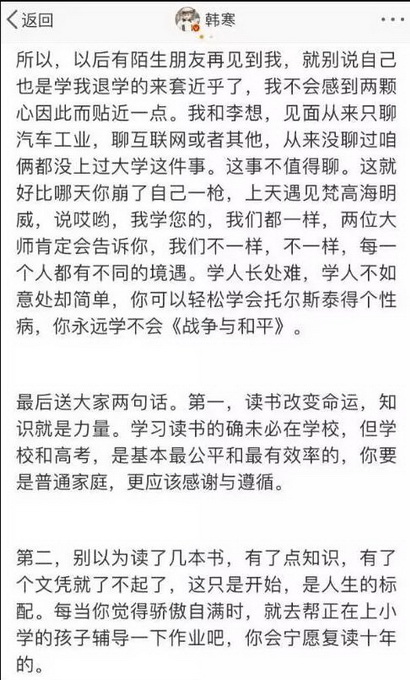

或许是看舆论反响太大,10日下午,韩寒又在微博发表了一篇长文《我所理解的教育》。这篇文章更反常、更劲爆,不仅为中国教育制度打call,称“在中国努力学习,最终改变生活,改变家族命运的可能性,一定比在发达国家要大得多”,还鼓励大家无需妄自菲薄,中国的教育质量不是顶级,但整体不算差。

这一番话,让公道君(ID:bjrbplb)不由得感慨:真是三十年河东三十年河西!

韩寒,一个80后90后都熟悉的名字。

他曾是桀骜不驯的代名词,但凡反思中国教育的文章,十有八九会用韩寒作为论据。当年,他拿到首届全国新概念作文比赛一等奖,后来又因“退学”被舆论标榜为反传统的典型,让“读书无用论”一时甚嚣尘上。之后,随着其小说《三重门》的成功及其在文坛掀起的轩然大波,“韩寒现象”备受关注。这个离经叛道的年轻人引来众多效仿者,他们或弃考或退学,均将此作为对中国教育不满的情绪发泄口。在舆论场上,抨击中国教育的风气也愈演愈烈,甚至一度出现把应试教育妖魔化的倾向。

如今,韩寒已不再是那个“辍学少年”,已经成为“赛车手韩寒”“文学韩寒”,在主编、音乐人、电影导演等多方面混得风生水起。同样,抨击应试教育的声音现在也淡了很多。正所谓,有些事情拉开距离看才更清晰,潮水退了才知道谁在裸泳。

回溯当初,韩寒的最初人设是“叛逆”,而中国教育碰巧成了最好的垫背。所以,只有越将后者描述得不堪,才越能突出前者的“天才”与“正确”。之后,韩寒屡凭犀利的话风、语不惊人死不休的“名言”登上各大媒体头条,甚至有人将其比为“当代鲁迅”。同时,一些公知大V,也借着韩寒对中国教育大批特批,不惮以最坏的恶意对其全盘否定。

世界是复杂的,从来不存在非黑即白、非此即彼的二元对立。无限标榜和追捧“特立独行”“背道而驰”,本身就是对规则体系亦步亦趋的反向模仿,这里头哪有什么独立思考、原创见解,不过是以极端为装饰吸引眼球罢了。任何时候,只有诉诸理性、扬弃思考,才算是拥有自己的主心骨,也才能在多元复杂的社会中立足。现在想来,当初那一波借着韩寒抨击中国教育的行情何尝不是情绪的泡沫、虚幻的炒作?

同样,那些把韩寒作为“读书无用论”论据的人,不但不高明,反而暴露出一种无知。无论是“退学”,还是“交白卷”,这都是行为表象,是一种别人的选择。不假思索地照抄照搬,甚至还以此为傲,说到底是没想明白:那些他们效仿的“叛逆者”,之所以在后来的人生路上能取得这样那样的成功,是因为虽然他们没有选择“上学”,但却从没有阻断自己与“学习”的关联,没有因为中断“从学校获取知识”,而与“自我提升”永远隔绝。相反,他们可能会用更多的精力、时间,寻找更多的途径去汲取知识、开阔眼界、升华思想。

换句话说,上不上学有的选,但学不学习真没的选。为了“不学习”,选择“不上学”,那不是装傻,就是真傻。

“值得学习的永远是学习两个字本身。”

在公道君看来,韩寒的感慨是发自内心的,给人一种历经世事后的成熟之感。

韩寒没有背叛革命,倒是那些觉得他“背叛革命”的人该醒醒了。

来源: 北京日报公道 范荣

相关阅读

北晚新视觉网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时必须注明“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:takefoto@vip.sina.com。