清代名流登高常选陶然亭 文人取名“陶然”有何深意?

重阳已至,人们或许会在这个周末登高赏秋,或是效仿古人喝菊花酒、吃菊花糕。在过去,陶然亭是京城登高的好去处,尤其受到文人墨客的喜爱,常至此雅集高会。“陶然”之名取自白居易诗作,也言及重阳登高饮酒的陶然乐事。那么,陶然亭之名有何深意?哪些文人曾在此谈学论道?古人雅集高会之时,又会做些什么呢?

作者:李兰芳

陶然亭

“陶然”源自白居易诗作

更待菊黄家酝熟 共君一醉一陶然

京城文化胜地甚多,许多人或许不知城南尚有“陶然亭”这一处别致景观,更不知其背后的文化渊源。陶然亭今位于陶然亭公园中心岛西北面最高处,实际上并非真正的凉亭,而是南北向稍长的敞轩。如今轩下围栏紧锁,大门深闭,不得近观,更不能登高远眺。绕道至北面,可见郭沫若所题“陶然亭”三字,两边是乾隆朝硕儒翁方纲所撰的楹联“烟笼古寺无人到,树倚深堂有月来”。

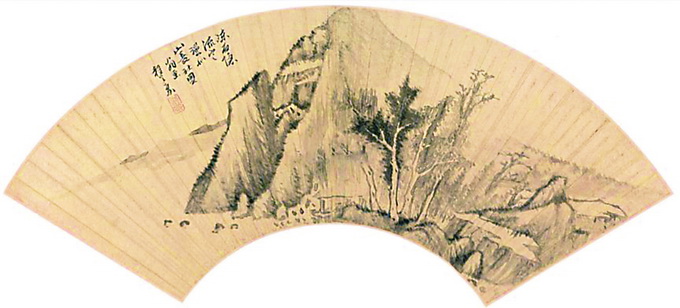

清代程天素绘《江亭消夏图》(扇面)

康熙三十四年(1695),工部侍郎江藻在此督造陶器砖瓦时,巧妙地借用了白居易“更待菊黄家酝熟,共君一醉一陶然”之句,题匾“陶然”,遂成今名,人又称“江亭”。其《陶然吟引》仍载于今陶然亭石刻上:

“京城南隅有慈悲庵,居南厂之中。康熙乙亥岁,余以工部郎官监督厂事,公余清暇,登临览观,得至其地,庵不数楹,中供大士像,面西有陂池,多水草,极望清幽,无一点尘埃气,恍置身于山溪沼沚间,坐而乐之,时时往游焉,因构小轩于庵之西偏。偶忆白乐天有‘一醉一陶然’之句。余虽不饮酒,然从九衢尘土中来此,亦复有心醉者,遂颜曰陶然。系之以诗。”

白居易诗中所谓“菊黄家酝熟”,恰是指重阳节饮菊花酒。白居易创作此诗时,已年近古稀,仍与刘禹锡潇洒饮酒,可谓快哉自得。诗云:“少时犹不忧生计,老后谁能惜酒钱?共把十千沽一斗,相看七十欠三年。闲征雅令穷经史,醉听清吟胜管弦。更待菊黄家酝熟,共君一醉一陶然。”(《与梦得沽酒闲饮且约后期》》)此时二位老人已陶然大醉一番了,竟和“待到重阳日,还来就菊花”的孟夫子一样返璞归真。置身高阁,侧身西眺,夏有远山滴翠,杨柳堆烟,亭下“西湖”绿蚁浮沤,待到重九佳秋,那亭下水涘蒹葭已是娟娟白露了。晚风拂来,无须一樽菊花酒,便足以拂拭三生尘埃,“一醉一陶然”了。

细揣“陶然”二字,大有北宋苏门风味。“陶然亭”的命名方式与山东诸城的“超然台”、“快哉亭”极为相近,都是审美性人生态度的三棱镜。“一点浩然气,千里快哉风”是苏轼谪居黄州时胸襟的豁然,“予之无所往而不乐者,盖游于物之外也”则是他移守山东密州时苦中作乐的旷达,“更待菊黄家酝熟,共君一醉一陶然”则是白居易、汪藻“偶开天眼觑红尘”时摆脱俗务枷锁的猛然觉醒。苏轼历来推崇白居易,“陶然”之名源自白诗,又冥冥之中暗合苏门风味,可谓兼得。

江亭似为雅集而生,从康熙朝至近现代,这里不仅成为了无数文人墨客“闲征雅令穷经史,醉听清吟胜管弦”的理想园地,还见证了京师三百多年的文运兴替。

清代京城名流多在此踏秋雅集

重阳登高饮酒食蟹 纪晓岚曾赋诗回忆盛景

雍正年间(1723年-1735年),陶然亭已是江浙士人会试后举办“老乡会”之所,也因地势高敞,成为了都中文士重阳登高、踏秋雅集的上选之地。继江藻之后,乾隆朝汪启淑也曾因工部之职而与江亭结缘。据其《水曹清暇录》记载,“黑窑厂与陶然亭接壤,都人登高多往游焉”。乾隆十九年(1754年)重阳佳节,大学士纪昀(纪晓岚)便曾登上陶然亭,与好友饮酒食蟹赏秋,三十年后还赋诗回忆此景曰:“左持绿酒右持螯,对此真堪赋老饕。记得红萸黃菊节,陶然亭上共登高。”(《纪文达公遗集》卷十二)那时的江亭九日雅集,文士们大多 “纵酒成狂客,销愁仗友生(按,指兄弟)”,登高赏秋,思亲怀远。

江亭雅集黄金时期的来临,契机是乾隆四十二年(1777年)六月十一日这里举行的一场学术“联谊”活动。是时,担任京师学政(学政,全称“提督学政”,清代地方文化教育行政官。)的朱筠执京中学界牛耳,群集了一批淹通经史百家的汉学家编修四库,一时间学风炽然。时任通政司副使的王昶与他有同年之谊,也受到了邀请。此次雅集,朱、王二人均有诗传世。朱筠强作了五古一百句,然不及王昶颇具思致的小作《邀同竹君编修陶然亭小集》来得洒脱,诗前半段云“趁暇呼朋熟,寻幽得地高。亭虚遥对堞,水涸细通濠。路隘才容骑,车低略似舠。回塘穿虇薍,枯树听虭蟧。绀宇凌千尺,苍岚映四遭。披襟凉更爽,掺袂喜斯陶。洵美南都彦,均推北地豪(谓朱筠)。”此诗虽短,然精彩地记录了此次“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的盛会。王昶的儿子王肇嘉还曾用隶书将此诗刻勒入石,现复嵌于陶然亭北面的石壁上。后来,石刻被毁成两截,半段残碑保留于公园管理处后院,另半段竟不知所终。

于这群高知而言,此次学术盛宴最有意义的是切磋经术。他们月旦诗赋、品鉴书画,高谈许慎、郑玄,辩论六经群说;他们也追慕前贤,致以敬意,并将道艺的希望寄托于践席的六位后学。后来,这群“谭艺道古”的人亦多大有建树,钱大昕的侄子钱坫成为了著名的经学家、书法家,胡量精通医术,擅长诗画,而“毗陵七子”之一徐书受也成为了画菊的一代大师。

“江亭雅集”寄寓家国之思

道光年间陶然亭“春禊”“消夏”成惯例

道光年间(1821-1850),清朝广渠通逵,交通更为便利,陶然亭也再次见证了京师名流几场重要的雅集,甚至形成了人员相对稳固、长达十年(1828-1838)的“江亭雅集圈”。这个圈子以翰林院编修徐宝善和经世大臣黄爵滋为中心,围绕着他们的有梅曾亮、管同、潘德舆、龚自珍、魏源、汤鹏、马沅等开眼看世界的文人。此时,他们相聚不再以学问为高,雅集重心已从台阁走向塞漠,从学术移至游艺,诚可谓“亡国之音哀以思”。

道光十三年(1832年)重阳,黄爵滋、徐宝善依旧例在江亭主持了一次雅集。清廷积弊,内忧外患至此朝空前严重,值此多事之秋,这群封疆大吏的忧患情绪弥漫着此次整个宴会。这次雅集,黄爵滋有诗云“乱云易障西山日,尊酒难消北海愁”(《癸巳重九日招诸君饮江亭作》),徐宝善则是更激烈地批判道“商王挞伐岂不武,花门种类犹羊豺。沙陲尺寸祖宗地,谁敢剏议捐珠厓”(《秋日树斋招集秋日放歌》)。面对如东南烟水的江亭秋色,名臣文人们的家国情怀却更为激烈了。

更多时候,他们的雅集在春夏举行,谓之“春禊”或“消夏”。道光十四年(1834)五月初一,仍是徐、黄二人主持了江亭雅集。黄香铁的诗题记载(见《读白华草堂诗二集》卷十),此次赴宴共十三人,有当时著名的金石学家刘师陆、桐城文派领袖梅曾亮,孝廉艾畅等达官。据梅曾亮《江亭消夏记》记载,此次宴会众人酒兴渐高,便射覆行起酒令来:“当令者取尊爼间物载经典者,隐一字为鹄,而出其上下字为媒,因媒以中鹄者,不饮,然所出字皆与鹄绵褫判散,不可胶附,又出他字相佐辅缀,其鹄者愈专,而媒愈幻,务以枝人心,使不使寻逐以为快”。这大概是射覆中最普通的“正格”,隐藏了中间一字,该字须取经典中记载过的席间物什,作为谜底。谜面则是经典中与该字相联的上下一字,也可以是多个字,而且这些字要求与谜底的关系越远越好。比如,上家出令为“女”与“瑟”,若下家未能以“琴”字相射(用《诗经》中“窈窕淑女,琴瑟友之”),便须罚酒一杯。

可见,若非熟谙经籍,此游戏定难以为继,而此时的文坛名流们已穷于应付这种高难度的游戏了,他们“忽然得之,欢愕相半,每一覆而罚饮者十数人”。或许,他们雅集的乐趣并不在于游戏中拔得头筹,而是在家国患难之时求得一醉陶然的解脱。宴后,高起鹏《江亭消夏图》正绘就了他们“怡然自得”的神态,众人“皆面山左”,倚在倒摄西山的亭轩之下相顾笑语。

而修禊之事尤则道光十六年(1836)为全盛,六主各延七宾,凡四十八人,真可谓“群贤毕至,少长咸集”。黄爵滋还曾专门写了一封《江亭展禊启》遍寄名公,故此次江亭展禊之事亦得广泛传扬。此后,江亭雅集之事极盛而衰,道光十八年(1838年)徐宝善的过世更直接解散了这个圈子。后人对此荒亭乱苇,也只不过清谈旧事,徒增叹然。至民国,空亭荒烟,旧事如风消散得毫无踪影,难怪郁达夫会说,每到秋来,就会想起陶然亭的芦花了。

(原标题:菊黄家酝熟 一醉一陶然:陶然亭与京城文人雅集)

来源:北京晚报

编辑:TF016

相关阅读

北晚新视觉网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时必须注明“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:takefoto@vip.sina.com。