“以石击石”,应对“大号”小行星撞击地球威胁,中科院提出新方案

小行星撞击是地球生命面临的重大潜在灾难性威胁,发生概率极低,但危害极大。用撞击等手段破坏小行星结构或者偏转其轨道远离地球是经典的防御手段。记者昨天从中国科学院国家空间科学中心获悉,该中心科学家团队提出了“以石击石”,通过捕获太空中的石块来撞击小行星的防御概念,加大撞击能量,有效提升防御小行星威胁的效果。日前,该成果在国际著名学术期刊《科学报告》上发表。

新华社资料图

团队负责人、中科院国家空间科学中心研究员李明涛告诉记者,对于有撞击地球风险的小行星,目前的策略是通过主动手段,例如核爆、动能撞击、激光烧蚀、引力拖曳等方式,破坏小行星的结构或者偏转小行星的轨道。其中动能撞击是一种经典方式,但它也有缺点,在预警时间较短的条件下无法有效防御大尺寸小行星,“毕竟我们的火箭运载能力有限,很难发射足够重的撞击体进入太空,去撞击改变小行星的轨道。”李明涛说。

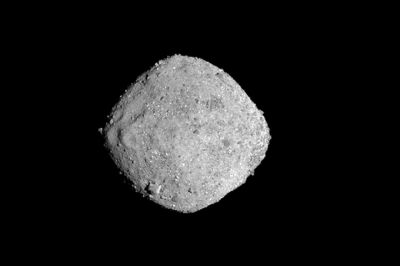

那有没有可能找找小行星周围的那些碎石“借力打力”呢?李明涛和博士生王艺睿、助理研究员王有亮、研究员周炳红、副研究员郑伟提出了“以石击石”,用加强型动能撞击行星的防御概念,通过发射无人飞行器捕获小尺寸小行星或者在碎石堆小行星上采集超过100吨的岩石,与飞行器构成组合撞击体,操控组合体撞击对地球有潜在威胁的小行星,使其偏离撞击地球的轨道。

以直径约350米、重量约为6100万吨的阿波菲斯小行星为例,它在2029年与地球的最近距离将约为3.8万公里,如果以我国目前运载能力最大的长征五号火箭发射一个约3.5吨的飞行器到它附近直接撞击,仿真研究显示可以使该小行星偏离轨道176公里;而如果让该飞行器捕获小行星附近的一块200多吨的碎石,再进行撞击,可以使该小行星偏离轨道1866公里,足足让安全距离提升了一个数量级,大大减轻了威胁。

一个数吨的飞行器如何能捕获几百吨的石块呢?李明涛告诉记者,太空是一个微重力环境,只需飞行器给石块一个持续作用的微小推力,就能使它改变轨道,撞向小行星,具有“四两拨千斤”的效果。

来源:北京晚报 记者:张航

流程编辑:TF024

相关阅读

北晚新视觉网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时必须注明“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:takefoto@vip.sina.com。