错别字自古就有 细数书法中常见易错字

2015年12月31日讯,通常所说的错别字,包含错字和别字两类,以后者居多。错字是生造出来的,添加或减少了笔画,部首移位不合法度等。史载仓颉造字,“天雨粟,鬼夜哭”,虽是传说,但可以看出汉字的出现是多么神圣。历史中想以一己之力造字的尚有武则天,至今“活”下来的,仅是她名字中那个冷僻的 “曌”字。汉字是集体智慧的结晶,非个人之力,有约定俗成的力量;别字时下多见,原因在于态度不严谨,电脑成了拐杖。文字是严肃的,来不得半点恶搞和篡改。

《诸上座帖》(局部)

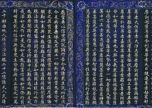

也许有人会借口说,古人也有错字啊。确实,错别字自古有之,包括很多经典碑帖,甚至像苏轼、米芾等大家。苏轼的法帖中甚至存在极个别“造字”现象。有时为名人讳,一笑了之,这种态度是不对的,有错必纠是必须遵守的。对于经典碑帖中的错字,知其缘由,就能在书写时避免以讹传讹。汉碑、魏碑等刻石中,因为刻手有的是民间工匠,不识内容或按照自己的习惯去修改,生造出许多错别字,最终有了《碑别字》专著。这种在特定时代批量出现的错讹,见证了汉字在发展过程中的世俗习惯力量。在创作借鉴时需辩证看待。

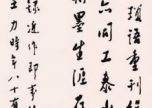

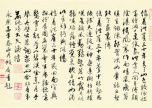

“试令依樣造看”中“樣”字不知所宗

为什么古人会写错字?从根本上说,汉字虽然是以象形为基础发展起来的表意文字体系,但由于种种原因,不能实现形与义的完全统一,在造字之初便有了假借,说明汉字本就是允许和存在着借音表意的。用字的通假和造字的假借虽有不同,但在借音表意这点上没本质区别。只要在使用中能得到社会公认就不会造成交际障碍,因此,某些通假现象在某个时代通行。汉字在隶变之后,字形的直观表意功能不复存在,音同音近的字又多,形体也难记,仓促下笔之际不及熟记,也易写“别字”。或者有的典籍亡佚,后来只能根据口授笔录流传,也易重声而忽视字形,产生错别字。

说说苏轼。如果把不写错别字当作判断一个书法家的学术修养标准,很难想象,像苏轼这样的一代文宗和书法大师也会写错别字,而且有些是“孜孜不倦”地写了一辈子。苏轼墨迹中的错别字可分为一时笔误的,一生习惯错误的,生造字的。一时笔误的,如《赤壁赋》中的“凌”、“登”,《新岁展庆帖》中的“樣”;永久错是指一些毫无根据,一生未能察觉的错误写法,典型的如“敖”,还有带“癶”头的字;生造字如“媳”、“体”,没有任何字源根据。

苏轼书“凌万顷之茫然”的“凌”写成“陵”;带“癶”的字,多数写成了“祭”的上部,如《赤壁赋》中“登”,《西楼苏帖》中“燈”等。

《墨缘》点评: 大家之错,亦无风度!

也许苏轼喜欢做文字游戏,或者是信手的态度?作为一个纯粹的乐天派,苏轼时常强调“人生识字忧患始,姓名粗记可以休”,又说“我书意造本无法,点画信手烦推求”。虽是大学问家,却有种从容的生活态度,一生颠沛流离,却始终淡然达观。

书家写错别字最普遍的处理方法是,在错别字边(通常是右上方)加点,保留原字继续写。还有一种方法是,把“雌黄”矿物涂在错别字上,有点类似现在的“修改液”。“信口雌黄”这一成语就出自此。

相关阅读

北晚新视觉网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时必须注明“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:takefoto@vip.sina.com。