在中华文明的多彩版图中,岭南文化以其独特的地域特色,展现出开放包容、务实创新的别样魅力。这种文化特质形成于特殊的地理环境与历史进程——背靠五岭、面朝南海的地理格局,使岭南成为中西文明碰撞的前沿阵地;唐宋以来的海上丝绸之路,更使其积淀了“得风气之先、开变革之先”的精神气质。

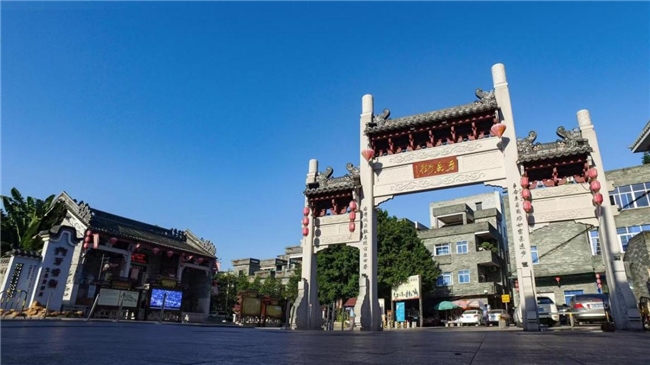

(东莞香博园)

在岭南这片沃土上孕育的粤剧艺术,自明清时期发端,历经七百余年的发展,早已成为岭南文化的精神图腾。它以粤方言为载体,融合唱念做打、锣鼓弦乐,将广府人的生活哲学与情感体验升华为舞台上的艺术典范,被誉为“南国红豆”,在海外更成为千万华人的“文化乡愁”。

粤剧的文化承载力在粤港澳大湾区人文建设中尤显重要。作为三地共享的文化符号,粤剧天然具备跨越制度边界的情感凝聚力。然而,传统文化的传承不仅需要静态保护,更需要活态创新——当岭南文化站在新时代的十字路口,亟须一部既能彰显文化根脉、又能传达当代审美的作品,为地域文化的现代转型提供新的范本。面对这一时代召唤,有着“敢为人先”城市品格的东莞市,近年来积极探索文化突围路径,瞄准年轻受众需求,推出国乐剧《可园可源》、音乐剧《东莞东》、粤剧《最是女儿香》等文艺精品传承和弘扬莞邑文化、岭南文化。近期由东莞以本土文化瑰宝‘莞香’为核心的粤剧《最是女儿香》,则为岭南文化的当代表达,深度开掘和艺术化呈现了“莞邑文化”基因。

人文湾区共建呼唤粤剧艺术创新发展

粤港澳大湾区作为国家战略,不仅是经济聚合体,更是文化共同体。有数据显示,粤剧在珠三角地区年均演出超万场,覆盖观众数百万人次,足见其深厚的群众根基。但当代文化传承面临双重挑战:一方面,全球化浪潮冲击下,青年一代对传统文化的疏离感愈发明显;另一方面,地域文化在标准化传播中面临特质消解的风险。粤剧名家曾小敏对此有清醒认知:“我们要深入挖掘粤剧蕴含的思想观念和人文精神,结合时代要求继承创新,让粤剧展现出永久魅力和时代风采。”

破解困局的关键,在于找到传统文化与当代精神的契合点。事实上,粤剧发展史本就是一部创新史——从清末“志士班”编演现代戏鼓吹革命,到新中国成立后排演《山乡风云》探索戏曲现代戏创作,再到近年《白蛇传·情》以电影化表达征服年轻观众,无不印证着粤剧“海纳百川、创新进取”的剧种特质。而这种创新基因在《最是女儿香》中再一次得以延续。该剧以莞香为媒,串联起六世情缘,既是对莞邑文化的深情回望,岭南文化根源的深度探寻,亦通过“香”与“情”的意象交织,探讨文化传承与人性情感的永恒命题。

粤剧《最是女儿香》在策划之初就在探索粤剧艺术在当代语境下,如何创新表达方式符合当代观众尤其是年轻一代审美趣味,激活粤剧这一古老艺术的生命力,使其真正圈粉Z世代。

地域性与人民性是艺术创造性转化的根基

(东莞市寮步镇牙香街)

传统文化的创造性转化、创新性发展,必须扎根于地域文化沃土。

莞香作为东莞最具辨识度的文化符号,其历史可追溯至东汉,盛于唐宋,至明清已成为皇家贡品。这种由特殊地理环境孕育的香料,在漫长岁月中形成了从种植、采香到制作、交易的完整文化体系,更衍生出“女儿香”的美丽传说——姑娘们将最好的香块藏于怀中换取脂粉,赋予物质载体以温婉坚韧的女性意象。这种在地性与人文性的结合,为艺术创作提供了丰沛养分。

(莞香树经刀劈斧斫才能结香)

成功的文化创新还需遵循“从群众中来,到群众中去”的创作规律。粤剧《最是女儿香》的诞生正体现此道:2022年,一首粤歌《最是女儿香》引发广泛共鸣,促使主创团队深入东莞寮步镇采风,历时三年打磨剧本。编剧盛和煜在采风中发现,莞香树需经刀劈斧斫才能结香,这一“伤痛凝香”的自然现象,成为剧中“历经轮回磨炼,万劫成莞香”精神隐喻的灵感来源。导演张曼君敏锐把握到这一意象与岭南人精神的契合:“这不仅是爱情传奇,更是用戏曲书写的中国文化精神简史。”

《最是女儿香》:莞香成为穿越时空的文化意象

在粤剧《最是女儿香》中,莞香已超越物质属性,并升华为精神图腾。历史记载中,莞香不仅是名贵香料,更是文化传播的使者——明朝时期,莞香经寮步码头沿寒溪河运往全球,甚至传说催生“香港”地名由来。这种跨越时空的文化传播力,使其成为演绎岭南精神的最佳载体。

而粤剧《最是女儿香》以“香凝千载,情铸永恒”为主题,通过男女主角六世情缘的追寻,将个人情感与家国情怀交织。剧中莞香既是定情信物,也是文化基因的载体——先秦篇中沉香树下的死生契阔,唐代琵琶弦上的香雾缭绕,民国刑场中的香坠传情,终至现代香博会的文化重逢。张曼君导演阐释创作深意:“我们希望通过‘小情侣大事件’结构,将儿女情爱置于先秦、汉、唐、宋、民国、当代的历史洪流中淬炼,展现从‘儿女情’到‘民族义’的精神升华”。这种将个人命运嵌入历史画卷的叙事策略,使个体情感体验升华为集体文化记忆。

(粤剧《最是女儿香》演出剧照)

该剧打破传统戏曲线性叙事,采用六世追寻的史诗结构。每一世对应特定历史节点:先秦的自然崇拜、汉代的铁血征伐、盛唐的文化交融、宋朝的文人雅趣、民国的救亡图存,直至当代的文化复兴。这种“非典型戏剧”探索,通过“香坠”道具串联时空,在保留戏曲写意特质的同时,注入现代戏剧的叙事张力。中国文联原副主席仲呈祥评价说:“以宏大历史视野勾连情与史,是戏曲创新发展的突破性实践。”

在视觉传达上,舞美设计季乔先生创造性地运用动态影像软屏,通过可移动的软质幕墙,构建虚实相生的东方美学空间——时而化作唐代窗棂,时而幻为宋代汴河图景,时而又退为水墨留白。灯光设计邢辛以极简黑白基调,配合动态光幕营造“烟尘往事”的流动感。这种处理既传承传统戏曲“一桌二椅”的写意美学,又赋予现代科技以诗意表达。这些突破传统的叙事策略与前沿的舞台科技应用,正是粤剧主动拥抱当代审美、 力求与年轻观众建立情感连接的重要尝试。

东莞启示:传统文化创新性发展

这部凝聚着岭南文化精粹的作品,自2025年4月试演,7月16日在广州大剧院首演以来便引发强烈反响。文旅部艺术司原巡视员吕育忠盛赞其“形散神不散”的叙事结构:“轮回叙事与舞台意象创新,构建出情史交融的独特艺术境界,为粤剧现代化发展提供新思路”。《人民日报》文艺部原主任刘玉琴更指出该剧“古今交织的叙事尝试,彰显粤剧守正创新的旺盛生命力”。

(粤剧《最是女儿香》演出剧照)

尤为可贵的是,《最是女儿香》开创性地以“粤剧+莞香”这一双重非物质文化遗产的融合为核心叙事载体。剧目不再局限于传统戏曲的线性时空,而是大胆采用“六世追寻”的穿越叙事结构,将东莞特有的莞香文化符号,经过艺术转化成为岭南文化的载体。这种创新不仅是对粤剧表现形式的突破,更是将莞香文化从静态历史实现动态舞台的艺术演绎。

通过“香”与“情”的诗化意象交织,剧目在六个朝代时空流转间淋漓尽致地展现了东方美学的意境与岭南文化的魅力。其新颖的叙事方式与充满想象力的舞台呈现,如动态影像软屏营造的虚实空间,以及古装戏曲与现代音乐剧风格穿插融合,自然衔接而不生硬,精准契合了当代年轻观众的审美偏好,为古老的非遗注入了鲜活的时代气息,架起了传统文化通往年轻心灵的桥梁,有效激发了他们探寻文化根脉的兴趣。

(粤剧《最是女儿香》演出剧照)

由此可见,《最是女儿香》的价值已远超一部新编剧目本身,它为传统文化创新提供了一种启发。一是文化寻根需立足地域特质,莞香这一东莞特有的文化符号,经过艺术转化成为岭南精神的完美载体。二是艺术创新要尊重艺术规律,在保留粤剧唱腔、程式精髓基础上,融入现代戏剧叙事与舞台科技。三是传播传承要构建多元场景,剧目巡演与“莞香文化深度体验之旅”文旅线路同步推出,形成“舞台艺术+文化体验”的文旅生态闭环。

近年来,东莞市在文化强市建设中提出“七大文化”构想——历史文化、红色文化、改革开放文化、潮流文化、体育文化、莞邑文化、生态文化协同发展。《最是女儿香》恰是“莞邑文化”的生动演绎。

当曾小敏饰演的莞儿在终场唱出“此香不惧风和雨,历劫重生更芬芳”,我们听到的不仅是角色的心声,更是岭南文化在新时代的宣言。这缕穿越千年的女儿香,终将在年轻一代观众心中种下文化自信的种子,见证中华优秀传统文化生生不息、历久弥新的永恒魅力。(毕中林 广东省文化产业促进会副秘书长)

全部评论

0条