华北地区仅次于黄河的第二大河是哪条?答案是,北京母亲河永定河。

从山西宁武县管涔山的北麓奔涌而下,桑干河向东北蜿蜒。与此同时,另一条支流洋河从内蒙古出发,带着草原的清冽向东南奔流。两者在张家口市怀来县夹河相汇合后,始称永定河。

继续向东南流,永定河切开北京西山,形成了100多公里的深切曲流——官厅山峡。两山夹峙,地势险要,在《水经注》中这里被称为“落马洪”。河流在山间峡谷曲折穿行,直至门头沟三家店附近冲出大山,进入北京平原,流经石景山、丰台、房山、大兴等区,最终在天津入海。

古泉、古寺、古村、古都……跨越五省区市,永定河绵亘747公里的河道,是大地的掌纹,每一道褶皱里都长出了时光淬炼的生命。河水一路拍打的不是冰冷的岩壁,而是一个民族接力完成的文明图腾。

泉涌

站在山西朔州神头镇东神头村的神海湖边,能清晰地听到水花四溅的声音。

眼前,水柱直挺挺地向上蹿,落回湖面时溅起水珠,哗啦作响。远处,湖心的水面时不时地翻涌,青褐色的湖底腾起一团乳白的水晕,像土地轻轻的呼吸,一股清流破晕而出,激起水浪,回落时又搅得水面颤出层层涟漪。

“神头山在州东三十五里洪涛山前,上有神婆遗址,下有七泉,即漯水也,与马邑县连界。”清代《朔州志》就已揭开了湖中泉眼的秘密。其中提到的漯水,正是如今的桑干河。

在神头镇马邑村村南,源子河与恢河呈人字形汇流,形成桑干河。距离汇合口10公里处,有一个神头泉,是山西19个岩溶大泉之一。

“这可不是人为用电制造出来的。”东神头村党支部书记贾秀荣解释道,神海湖是神头泉群的一个泉组,湖内有大大小小的泉点上千个,有的自喷水柱能达2米多高,泉水四季不断,为桑干河提供了水源。

神头泉群湖泊相连、泉水喷涌,终年恒温,哪怕是冬天冰封雪飘,水温也能保持在12℃到16℃。上千个泉眼涌出的细流悄悄汇聚,顺着湖岸蜿蜒而去,成了桑干河的脉搏。

其实,永定河沿线泉眼众多。北京西山脚下的玉泉山,也曾是名泉荟萃之地,其中“玉泉趵突”自金代起便跻身“燕京八景”,被乾隆御封为“天下第一泉”。而在门头沟区还分布着大量泉眼,千百年来润泽京西,默默汇入永定河主脉。

近年来,随着门头沟区推进全域水生态修复,234处泉眼正在逐步实现“百泉复涌”,持续为永定河流域进行生态补水。

古寺

继续向东北流淌,桑干河穿过朔州东北部的平缓地带,河道逐渐开阔,水流在黄土丘陵与冲积平原的过渡带中舒缓漫行,经怀仁东部进入大同盆地的核心区域。

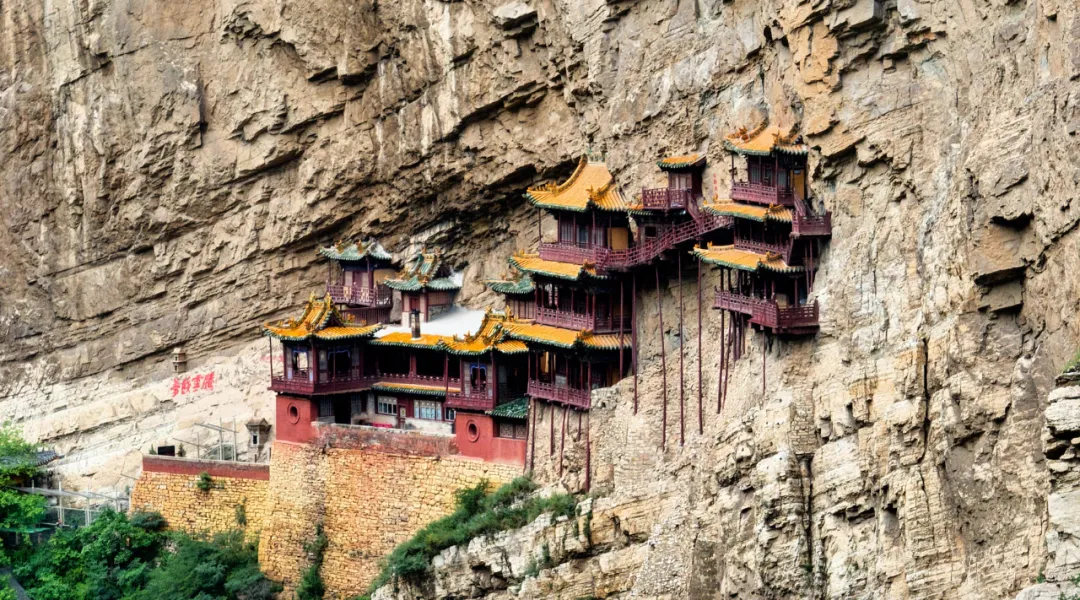

在盆地南侧的北岳恒山,桑干河与悬空寺已经对望了一千五百多年。

悬空寺的东边是天峰岭,西边是翠屏峰,而在距离它约90米的地表流淌着一条唐峪河。顺水流追溯会发现,这条河其实是桑干河的一级支流,而桑干河蜿蜒东去后便成了北京母亲河永定河的主脉。虽已无从考证,但或许可以推测,建造时所用的木材,是从永定河的水系中运输而来。

悬空寺的雏型,其实是一条军事栈道。北魏年间,军队为通往中原行军作战,在恒山第一主峰和第二主峰的峡谷处修建了木栈道,后来古人在栈道的基础上扩建了寺庙。

远远看过去,窟连殿、殿连窟,悬空寺和山崖几乎融为一体,仿佛是从崖壁上长出来的。走在外围悬空的木栈道上,甚至还能感觉到地板的晃动。为了保留当年楼阁式的建筑,同时不给建筑增加负担,多年来栏杆都并未被加高。而寺庙下方仅有几根纤细的立柱,如何支撑起这庞然大物?答案在山里。

古人先在悬崖峭壁上开凿山洞,再把横梁打到山体最深处。横梁一头为剪刀形,并被打入木楔,扎进内大外小的山洞后,就组合成了一个“膨胀螺钉”,而横梁的另三分之一则悬挂在外围,所以悬空寺看似悬空,实则依靠悬挑结构和“膨胀螺丝”的原理被悬挂起来。

难度如此之高,又为何要在高山流水间扩建寺庙?

当地传言,历史上,唐峪河带着大量泥沙,在峡谷中奔涌,使得河床越淤越高,洪水频发。那时的百姓便想用“宝塔镇河妖”,而在此修建寺庙,或许是古人根除水患愿望的一种投射。

事实上,直到1958年在河道上方动工修建了约70米高的水坝,才真正控制住了“河妖”。

不过,河流带去的远不止泥沙。

“循之抵山下,两崖壁立,一涧中流……时清流未泛,行即溯涧。”明崇祯6年,地理学家徐霞客来到恒山,此时清澈的溪流还未涨水,他正是沿着唐峪河,在涧中行走,到达悬空寺,最终在《游恒山日记》中,留下了“天下巨观”的感叹。

不止是徐霞客,唐峪河穿金龙峡而过,冲刷出的峡谷是连接晋北与中原的要道,千年间往来的商旅、信徒沿河谷而行,为文化交融、碰撞提供了可能。

拉大视角之后会发现,应县木塔、云冈石窟,还有河北暖泉古镇的华严寺、北京西山深处的潭柘寺,以及不远处的戒台寺等诸多古建都静立于河岸山间。

一路向东,河水埋下了文明的种子,也串联起了千年的回响。

古都

进入张家口,桑干河在怀来县与奔流而来的洋河相遇,合为一脉,始称永定河。

流向东南,永定河在官厅切开北京西山,形成了100多公里的官厅山峡,随后在三家店附近出山,流速骤减,流水所携带的大量风化碎屑和泥沙随之沉积下来,形成了一个面积广阔、西北高略向东南倾斜的冲积扇——北京小平原。

这一冲积平原是“经过永定河不断摆动实现的”。北京大学城市与环境学院副教授岳升阳经过十多年的考察发现,受地质作用、河床淤积等因素影响,永定河主流河道频繁改道,在这一区域来回摆动,呈现出由北向南的总趋势,而冲积扇的范围也日渐广袤。

某种程度上,北京城就是在永定河的不断摆动中扎下了根。

一条河穿城而过,城在其两岸发展,这是母亲河与城市之间最常见的关系。但从地图中可以看到,永定河绕城而过,北京城在河流左岸不断向东北方拓展。

“北京城的位置其实恰好是永定河冲积扇北部的轴心位置。”北京市社会科学院历史研究所副所长、副研究员王洪波道出了选址的秘密,“既易得永定河的水利,又少遭永定河水患”。

历史上,北京城最早的位置在如今城市的西南部。

水陆交通线的交叉点往往最容易从聚落崛起为城市,具体到这一区域就是古代的卢沟渡口。作为南北交通的枢纽之地,这里本应催生出一座繁华城郭。但因洪水泛滥,渡口并没有成为北京城发育成长的理想之地。

于是,渡口东北方不远处,地势相对较高的蓟丘,以今天的莲花池水系作为水源地,发展出了北京最早的城市——蓟,大体在如今的广安门一带。

自春秋战国以来,历东汉、北魏至唐,蓟城城址并无变化。后来,辽朝在这里建立陪都南京,金朝又以南京为基础扩建了中都城,直到元代,因莲花河“水流涓微”“土泉疏恶”而放弃旧址,在其东北郊外建设大都,并由此奠定了北京城日后发展的基础。

到了明清两代,城址虽有迁徙,但都没有离开过永定河所形成的北京小平原。

不过,这终是一条极不稳定的河流,改道泛滥是常态。自古以来,人们都试图改造永定河水系,变水害为水利,当然也在不断从中“索取”。明清时期,城与河之间更是发生了“激烈的对抗”,水患次数达到巅峰。

康熙年间,将永定河的治理制度化,设置官员专门负责。1698年,康熙帝亲命时任直隶巡抚于成龙对永定河进行了大规模治理。于成龙不仅在永定河两岸修筑了坚固的堤防,还疏浚了河道,使永定河下游的河道得以固定。工程完成后,康熙皇帝下旨将它命名为“永定河”。

然而,“永远安定”之意仅停留在了名字上,它的脾性并未收敛。

直到新中国成立后,城市与河流开始探索新的和解之道,随着官厅水库等一系列水利设施的修筑,永定河才真正实现了“永定”。

7月29日,在门头沟城区,永定河水流平稳,蓝天白云映照晚霞。图源:北京日报

如今,北京仍在探索城与河的“新型关系”,除了综合治理与生态修复,永定河正以更加深入的方式融入现代城市发展。

2025年,“两园一河”(即园博园、首钢园、永定河)协同联动发展启动实施,目前重点针对永定河左岸S1线至新首钢大桥1.3公里段完成了高质量的城市设计,其中滨水核心带将在年内亮相。

泉眼喷涌,古寺静立,城市繁荣,无不诉说着永定河磅礴的生命力。蜿蜒东去,永定河流出北京,再度淌入河北,流经廊坊的田野与城镇,一路向东,最终经永定新河,在天津北塘奔流入渤海。

站在永定河畔,眼前不仅是一条河流的轨迹,更是民族与自然相生相成的流动的史诗。

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条