今年是故宫博物院建院100周年。近日,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”大展正式对公众开放,从百万藏品中精选出200件(套)国宝珍品,展现故宫博物院的发展历程。

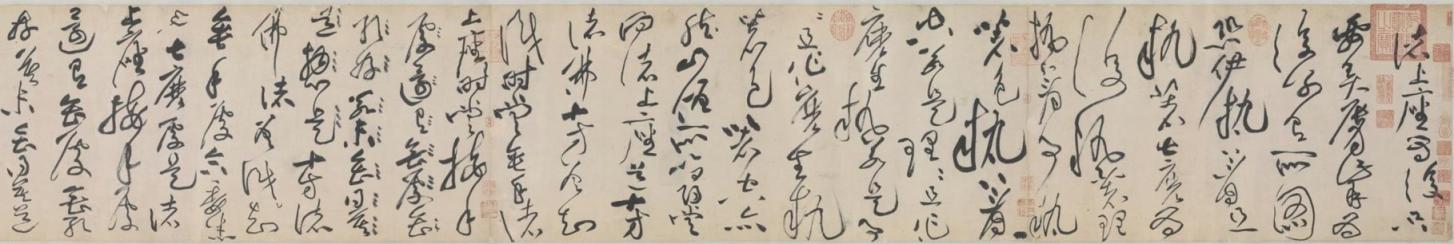

故宫百年的漫长岁月里,景仁宫景仁榜上庄重地镌刻着700多位捐献者的姓名。这些收藏家心怀大爱,累计向故宫博物院无私捐献了3万余件文物。其中,大收藏家张伯驹显得格外耀眼,“百年守护”展览首章便重磅呈现了东晋王珣《伯远帖》、唐代李白《上阳台帖》、北宋黄庭坚《诸上座帖》等国宝级书画。而这三件珍贵文物得以永久陈列故宫,均与张伯驹先生有着深厚且曲折的渊源。

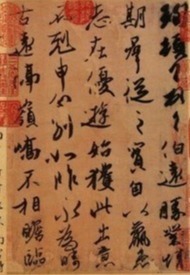

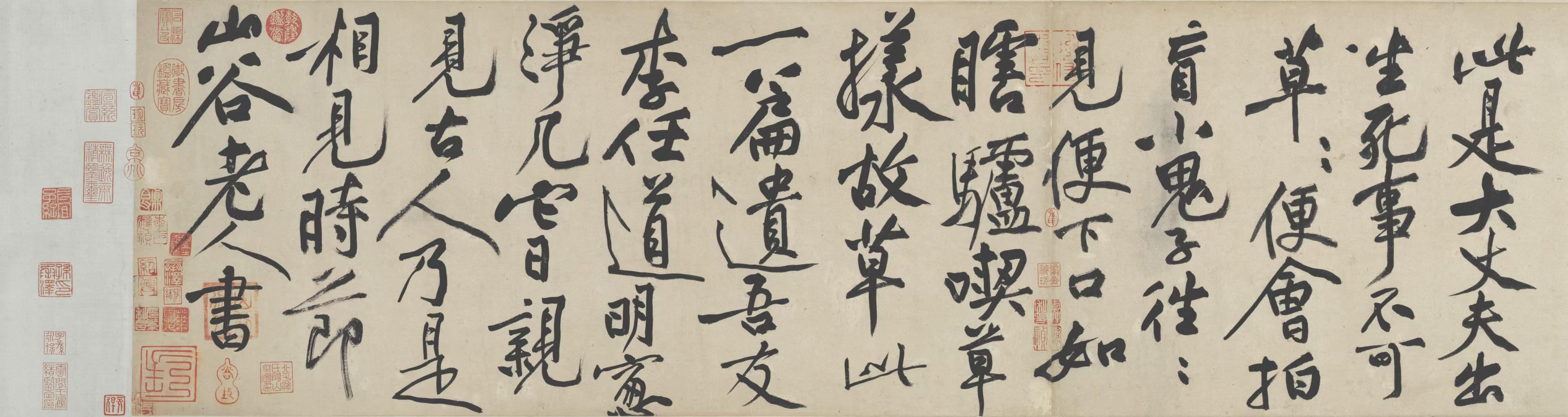

王珣《伯远帖》:东晋风流 宛然在眼

王珣是东晋名门王导之孙,书圣王羲之族侄,亦是书法名家。著名的《伯远帖》是王珣写给亲友的一封问候书信,信中写道:

珣顿首顿首,伯远胜业情期,群从之宝。自以羸患,志在优游。始获此出,意不克申。分别如昨,永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。

信大意是说,伯远你卓越的成就和情谊,是家族中的瑰宝。我身体羸弱多病,志向在于悠游自在。分别就像昨天,但都已成为过去。我们如今却远隔千山万水,无法相见。

魏晋时期的高士多崇尚清净避世、寄情山水,从这封信的字里行间,亦能充分感受到王珣的淡泊与洒脱。《伯远帖》笔墨俊丽秀雅,结体瘦硬开张,笔法飘逸疏朗,完美展现出晋人“尚韵”的审美追求,毫无刻意雕琢之痕,恰似王珣不拘礼教、追求个性自由的文化本真。明代书家董其昌在《画禅室随笔》中这么评价《伯远帖》:“潇洒古淡,东晋风流,宛然在眼。”

《伯远帖》北宋时曾入宋徽宗宣和内府,收录于《宣和书谱》,后流落民间,入明为董其昌所有,清代则经大收藏家安岐珍藏。乾隆十一年(1746),《伯远帖》进入清宫,深得乾隆皇帝喜爱,特意将其与王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》一同珍藏于养心殿的“三希堂”,并称为“三希”。经历代专家考证,如今已确认《快雪时晴帖》和《中秋帖》均为后世摹本,而王珣《伯远帖》则为真迹。鉴定家启功也曾对“三希”做过精密考证,在其《论书绝句》一书中赋诗“王帖惟余伯远真,非摹是写最精神”,肯定王氏三帖中唯有《伯远帖》为真迹。作为王氏家族法书的唯一传世真迹,王珣《伯远帖》在中国书法史上有着不可替代的文献与艺术价值。《伯远帖》问世于1600多年前,堪称中国书法史上的瑰宝。该帖所用纸墨精良,至今依然古色照人。值得一提的是,此帖与张伯驹先生旧藏的西晋陆机《平复帖》,共同构成了现今仅存的两件晋代名人法书,是研究晋代书法风貌的核心实物资料。

张伯驹求购《上阳台帖》与《伯远帖》始末

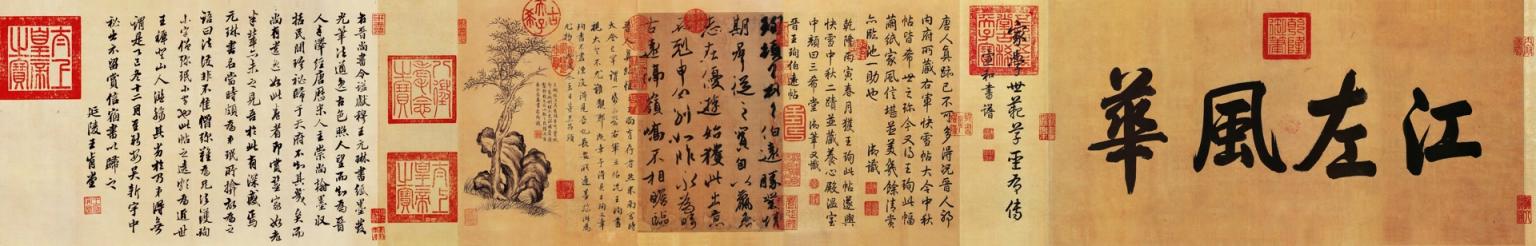

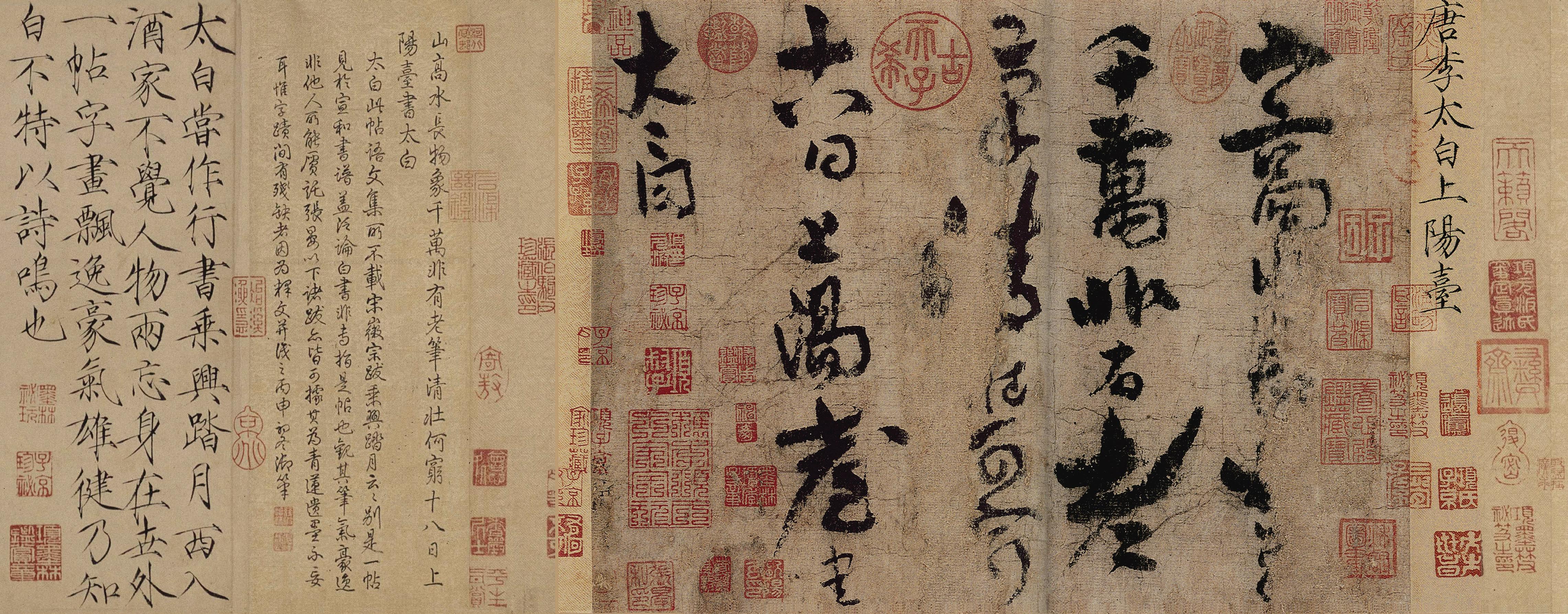

天宝三年,公元744年,被唐玄宗“赐金还山”的诗仙李白,邀请诗圣杜甫和著名的边塞诗人高适,自洛阳一路顺黄河东游。当行至河南济源时,李白特意登上阳台宫,去探望恩师司马承祯道长,却不料道长已然羽化升仙。面对道长留下的亲笔山水壁画,李白有感而发,挥笔写下《上阳台帖》,以寄托对恩师的思念之情:

山高水长,物象千万。非有老笔,清壮可穷。

——十八日,上阳台书,太白。

《上阳台帖》为李白自书四言诗,全文仅二十五字,此帖历经宋徽宗与诸多历代鉴藏家递藏。卷首有宋徽宗瘦金体亲题“唐李太白上阳台”,乾隆皇帝亦在引首亲笔写下“青莲逸翰”四字,足见对其珍爱有加。《上阳台帖》卷后,还附有宋徽宗、元张晏、欧阳玄、王馀庆、危素、驺鲁以及乾隆皇帝等人的跋文,自北宋以来流传有序,是现存唯一的李白法书墨宝,启功先生称此帖“字迹磊落”,梳理“它的流传经过,是历历可考的”,因此赞誉其为“肉迹”,称见其字犹如见到李白本人。

王珣的《伯远帖》、王献之的《中秋帖》以及李白的《上阳台帖》,都曾经珍藏在伯驹先生的丛碧山房,三件国宝得以入藏故宫,也都与张伯驹先生有着千丝万缕的关系。这段渊源,还要从民国时期的一位收藏家郭葆昌说起。

郭葆昌早年在北京一家古玩店当学徒,他为人机灵干练,机缘巧合之下进入民国大总统袁世凯麾下当差,逐渐赢得了袁世凯的信任。在袁世凯妄图复辟称帝时,郭葆昌被其任命为“陶务总监督”,受命前往景德镇烧制“洪宪”瓷。郭葆昌尽心尽力,烧制出了三四万件“洪宪御瓷”。这些“御瓷”无论从造型、图案还是从工艺细节等方面来看,都毫不逊色于历代皇家“官窑”。然而,复辟闹剧很快就草草收场,所以“洪宪御瓷”中的大量精品,并未按原计划进入袁世凯的“皇室”,而是落入郭葆昌囊中,成了他的私人藏品。也正因如此,让他借机发了一笔横财。

1937年春天,张伯驹在郭葆昌家中见到了《中秋帖》、《伯远帖》和《上阳台帖》,还有明唐伯虎的《孟蜀宫妓图》、清王时敏《山水图》和蒋廷锡《御园瑞蔬图》六件珍贵书画。张伯驹在《三希堂晋帖》一文中,有如下记述:

郭(葆昌)有伊秉绶《三圣草堂额》,颇以自豪。但其旨在图利,非为收藏。当时余恐两帖或流落海外,不复有延津剑合之望。

张伯驹害怕国宝外流,有意收藏,因此就请琉璃厂惠古斋的老板柳春农居间,郭葆昌开价二十万大洋,张伯驹先支付六万大洋作定金,将画取走,约定一年内付清余款。

1937年夏,七七事变爆发,日本全面侵华,北平遭到金融封锁,张伯驹被困于此,上海盐业银行的汇款无法汇来。加之此前他购买西晋陆机的《平复帖》花费巨款,无奈之下,第二年张伯驹只好将《中秋帖》和《伯远帖》退还给郭葆昌。如此一来,余下的李白《上阳台帖》、唐伯虎《孟蜀宫妓图》、王时敏《山水图》和蒋廷锡《御园瑞蔬图》四件画作,则抵付已支付的六万大洋定金,归张伯驹所有。

抗战胜利后,张伯驹先生对这两件墨宝依旧念念不忘,彼时,郭葆昌已于1942年去世,其子郭昭俊继承了收藏。张伯驹托人向郭昭俊求购二帖,郭昭俊开价高达1000两黄金,虽经多次协商,郭昭俊坚持不降价,张伯驹也只能望帖兴叹。

1949年,郭昭俊把《中秋帖》《伯远帖》带到台湾,后因急需用钱,便将两件墨宝抵押到香港的一家英国银行。张伯驹得知后,赶忙给国家文物局局长郑振铎写信,建议由国家出面收回。鉴于款项数额巨大,最终得到周恩来总理的特批。1951年,国家文物局终以35万港元(折合27万人民币)购回这两件墨宝,并划拨给北京故宫博物院收藏。张伯驹得知“二希”回归的消息后激动不已,还专门给国家文物局写信,请求能再看一眼这失而复得的国宝。当他再次于故宫见到这两位“老友”时,不禁感慨万千,同时,新政府全力保护国家珍贵文化遗产的态度,也深深触动了他的内心。1953年,张伯驹先生出于对毛主席的敬爱,通过中央统战部将李白的《上阳台帖》慷慨相赠,毛主席亦回赠谢酬,并于1958年把《上阳台帖》转赠给故宫博物院珍藏。

“予所收蓄,不必终予身”

《诸上座帖》则是北宋大书法家黄庭坚的经典之作。黄庭坚身为“宋四家”之一以及“苏门四学士”成员,在中国书法史上占据着重要地位。这幅作品是他为友人李任道精心录写而成,内容源自五代金陵僧人法眼宗文益禅师的《语录》,不仅展现出其精湛的书法艺术,还承载着特定的文人交游与禅宗思想传播的意义。《诸上座帖》师法怀素狂草体,曾一度被命名为《摹怀素书》,该帖成书于黄庭坚晚年书艺最为成熟时期,笔意纵横,气势苍茫雄浑,字法奇宕高古,尽显黄庭坚悬腕摄锋运笔的高超书艺,被誉为黄庭坚传世法书的代表之作。《诸上座帖》传承有序,最初藏于南宋高宗内府,后归权相贾似道;明代辗转递藏于李应祯、华夏、周亮工处,清初为孙承泽所珍藏,乾隆时期收入内府。

1924年,溥仪被逐出清宫时,将《诸上座帖》偷盗出宫。在天津,溥仪为维持奢华生活,让近身大臣陈宝琛办理故宫旧藏书画抵押事宜,陈便取出四十幅古代珍贵书画,委托外甥刘可超拿去兜售。1927年,刘可超拿着五代关仝《秋山平远图》、宋李公麟《五马图》、宋黄庭坚《诸上座帖》和宋米友仁《姚山秋霁图》四件古画,到天津盐业银行申请质押贷款五万元。后来,刘可超无力归还全部款项,盐业银行便以押品作价抵账,张伯驹遂以一万五千元的价格将米友仁《姚山秋霁图》和黄庭坚《诸上座帖》收为私有。《诸上座帖》是张伯驹刚刚开启收藏生涯时的藏品,也见证了他一生为守护国宝所付出的种种艰辛。

张伯驹先生一生钟情于文物收藏,在民国那个动荡不安,国宝屡遭盗劫的年代,他凭借深厚的学识、雄厚的财力以及满腔热忱,费尽心血守护文物国宝。更为难能可贵的是,他心怀大义,在新中国成立后陆续捐献了诸多书画珍品,不仅极大地丰富了故宫博物院的馆藏,更为中华民族留存下璀璨的文化瑰宝,也切实践行了他“予所收蓄,不必终予身,为予有,但使永存吾土,世传有绪”的收藏初心。

来源:北京晚报·五色土

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条