古籍的生命力,不止修复保全

更在于活化传播

你知道清朝皇宫里,规矩都是什么样的?太监值守宫门如何倒班、妃嫔每个月能领多少银子,皇帝是怎么节省御膳房开支的吗?

这些以往藏在深宫里的日常规矩,如今跟着这部古籍——《钦定宫中现在则例》(以下简称“《宫中则例》”)“活”了起来。

今年是故宫博物院建院100周年,从昔日的紫禁城到今天的博物院,千年文化瑰宝诉说着文明的传承,古籍领域也交出了新的成果。

2025年11月5日,“古籍保护与活化公益项目(一期)”成果发布活动在故宫博物院举办。故宫博物院、中国文物保护基金会、字节跳动等代表出席。现场发布了《故宫博物院藏<钦定宫中现行则例>》再造本和普及本,为学界研究提供珍贵的文献依据。

成果发布活动现场

更令人高兴的是,当日“故宫博物院古籍保护科技实验室”和“国家级古籍修复中心”正式揭牌。这意味着,更多像《宫中则例》这样尘封的古籍,也将借科技之力重焕生机。

字里藏珍,史实补白与版本密码

《宫中则例》是由清代内务府敬事房制定的有关内廷事务管理的制度规范。它规定了后宫人员等级待遇的标准,包括名号、玉牒、册宝、服色、宫分、铺宫、遇喜等 ;后宫礼节的内容,有礼仪、宴仪、典故、进春等 ;后宫各项管理制度,包括安设、岁修、钱粮等 ;规定了太监的品级、待遇、名额、职责,以及对太监、宫女的过失处分。

通俗来讲,就是清代皇宫的“管理手册”,大到宫廷礼仪,小到吃穿用度,宫里大小规矩都在这部古籍中有所记录。如今这部古籍经过整理、研究和影印出版展示给世人。

故宫博物院现藏清代《宫中则例》涵盖抄本、刻本等古籍54种251册、雕版541块,兼具文物、史料和艺术价值。

翻开《宫中则例》,仿佛仍能透过纸页间的修改细节,窥见历史的脉络。

咸丰朝,在咸丰六年对《宫中则例》仅进行过一次续修。

业内人士由此推测,应当是咸丰年间先后发生的太平天国运动、第二次鸦片战争的持续动乱导致则例续修的迟滞。

同治九年本《宫中则例》是对上述咸丰六年本《宫中则例》的续修本,其编刊时间正处于慈禧、慈安两宫皇太后垂帘听政前期,续入内容集中体现两宫皇太后听政时期对于宫中规章制度的调整,部分条例与晚清宫中事件紧密关联,是研究清代晚期宫廷事务及历史事件的珍贵史料。

比如,同治帝登基第二天,两宫皇太后共同颁布了一道懿旨,谕知总管内务府大臣减少宫闱器用耗费,节俭皇室日常用度。

彼时清廷国力衰微、财政吃紧,这道旨意很快被增补进《宫中则例》,成为内廷新规。为研究晚清财政状况提供了一手史料。

清代宫廷的运转机理,就藏在这些看似琐碎枯燥的条文中。条文里的史实,是解开历史的另一把钥匙。

通过比对发现,一些“抽出篇页”并非残损遗存,而是清代《宫中则例》纂修的动态痕迹。这是因为,每次续修时,敬事房会收回现行版本,抽出需要修改的页面,续入新定条文后重新下发,形成“一本多版、同朝多版”的特殊现象。

比如道光二十五年的抄本里,还留着张红签,写着“新条文加在这里”;档案里记着“有一套烧了,补抄了一套”,在这版抄本的内页上,也能找到对应的记录——古籍和档案能对上,当年修书的过程一下子就清晰了。

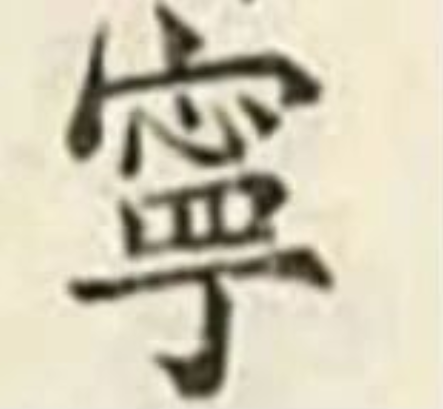

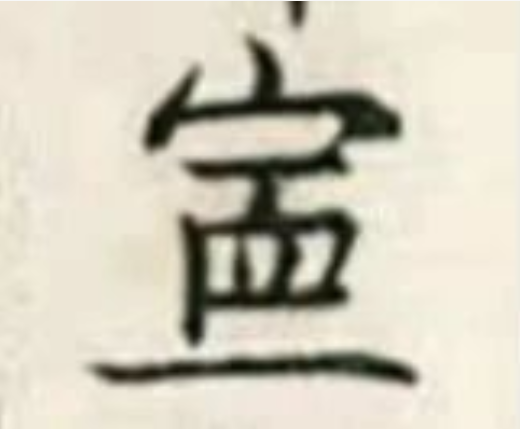

这种换页修书的法子,还能靠“避讳字”验证。嘉庆朝版本中,“弘” 字因避乾隆帝名讳而缺笔,①“寜”字形则保持原貌;到了咸丰朝的“寜”变为了②字。这些细微的字形差异,结合“抽出篇页”的时间线索,让研究者得以精准区分不同朝代的版本,甚至厘定出部分长期存疑的告竣年份。

①

②

诸多细节就像历史的拼图,《宫中则例》的内容补充了正史记载的空白,而版本流转的痕迹,则还原了清代内廷制度的动态演变。通过整理这些碎片化的信息,后人得以勾勒出更完整的清代宫廷运转图景。

修复与活化,时间的角力

然而,这部承载着珍贵历史信息的典籍,也曾一度面临湮没于时光的危机。

道光二十五年朱格抄本《宫中则例》因破损严重,书叶四周边角老化变色,酥脆、书口开裂、局部缺损。而无法正常翻阅和利用,进行了抢救性修复。主要采用了棉纸溜口,缺损部位选用与原书叶质地、颜色相同的纸张修补好,再根据破损情况用三桠皮纸局部加固或者整张托裱。

古籍是不可再生的文化遗产,每一次翻阅都是对它的消耗,保护工作刻不容缓。修复和整理的工作量之大,需要耗费巨大的人力和物力,单靠一方的力量远远不够。

2023 年7月,在“中国文物保护基金会字节跳动古籍保护专项基金”的支持下,故宫博物院启动“古籍保护与活化公益项目”,项目一期同步推进“大藏经雕版整理与保护”与“古籍保护科技实验室”建设。

自此,《宫中则例》的整理、研究、修复、数字化和出版,被纳入实验室的重要工作之一,目的便是以科学手段修复、以系统性出版,让这份藏在深宫里的史料能被更多人看到 。

《故宫博物院藏<钦定宫中现行则例>》普及本

另外,为《宫中则例》这部古籍开展了知识本体的构建研究,这对后续的深度研究、学术拓展及数字化传播有更为深远的价值。

两年来,在故宫博物院、中国文物保护基金会、字节跳动的共同努力下,项目一期取得了丰硕成果。修复了部分古籍,涉及《宫中则例》《嘉兴藏》、蒙古文《时宪书》等;首次成功出版了《故宫博物院藏<钦定宫中现在则例>》的再造本和普及本;还将项目扫描的部分古籍影像资源做好了对社会发布的准备工作。此外,故宫博物院顺利完成了大藏经雕版的抢救性迁移和熏蒸等预防性保护。开设了“雕版馆”,馆内常设“吉光片羽——故宫博物院藏清代宫廷雕版文物展”,库房式陈列展出文物15000余件(组)。故宫博物院搭建了“古籍保护科技实验室”。

清代宫廷雕版文物展局部

古籍的生命力,不仅在于修复保全,更在于活化传播。

面对我国逾千万册古籍亟待修复、数字化比例低、大众传播门槛高的现状,字节跳动古籍保护公益项目依托字节跳动AI技术、平台资源与资金优势,助力古籍在“修复、数字化、活化”三方面的保护与传承。

值得一提的是,其自主研发的“识典古籍”数字化平台,将AI技术应用于古籍整理全流程,实现古籍智能标点、断句及人名地名识别,将整理效率提升数倍,AI助手与文言文翻译功能,能显著降低研究门槛与公众阅读难度,目前已上线开放3.7万部古籍。据悉,《则例》也已在该平台上线,支持外部团队开展研究。

北京字节跳动公益基金会理事长张羽表示,近年来,字节跳动持续投入资金、技术助力古籍的保护与传承,故宫博物院“古籍保护与活化公益项目”是字节跳动重点支持的项目之一。相信项目的圆满完成,将对故宫博物院古籍、雕版文物资源的保护、深度挖掘与研究将起到积极推动作用。

如今,这部记录清宫“过日子”细节的古籍,在科技与公益的助力下重获生机。未来,随着数字人文技术的深入应用,更多古籍将被整理、数字化,让尘封的智慧得以传承,成为滋养当代文化自信的鲜活养分。

全部评论

0条