北京老胡同,沉淀着古都文化底蕴与寻常百姓的烟火气,是北京最核心的文旅资源之一。当人们在此驻足,吸引眼光的不光是青砖灰瓦的建筑,还有门联、砖雕、门墩等点睛之笔。其中,镌刻在门板上的门联,不仅是装饰,更代表着老北京人家的“家风”。

然而,近日记者寻访老门联时却发现,它们正在快速消失。

现场直击:寻踪觅影,“十不存一”

“不是零星一两处没了,可以说是十不存一。”站在西四北头条的胡同口,老城文化研究者、拍了13年胡同的熊文,语气中带着痛惜。

最近,她受北京日报“胡同里的北京”融媒体工作室邀请,担任出镜嘉宾,拍摄“胡同冷知识——老门联系列”短视频。本是满怀期待地循着笔记本上的地址、对照着往日的照片前去踩点,迎接她的却是一次次的失落。

“有的被重新刷漆刷得面目全非,有的残破不堪,被各种报箱、奶箱遮盖,有的门板索性被整个换掉了。”熊文是“8090拍记队”的骨干,这支由胡同里长大的年轻人组成的团队,用镜头记录着京城胡同的变迁。他们的相册,成了这些消逝中的老门联最直观的“病历本”。

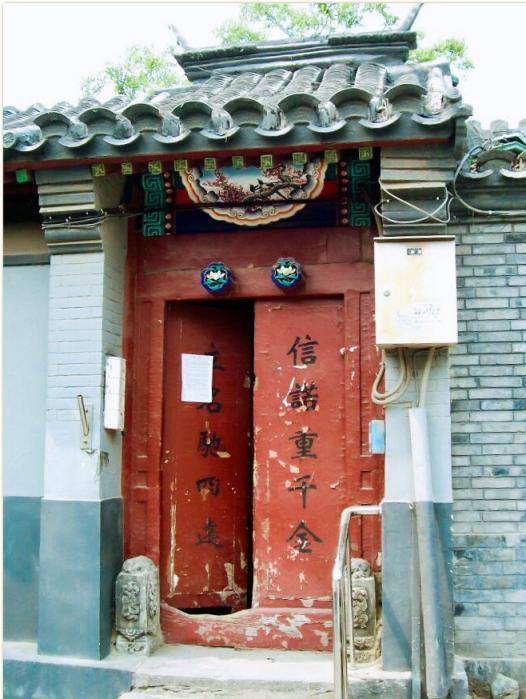

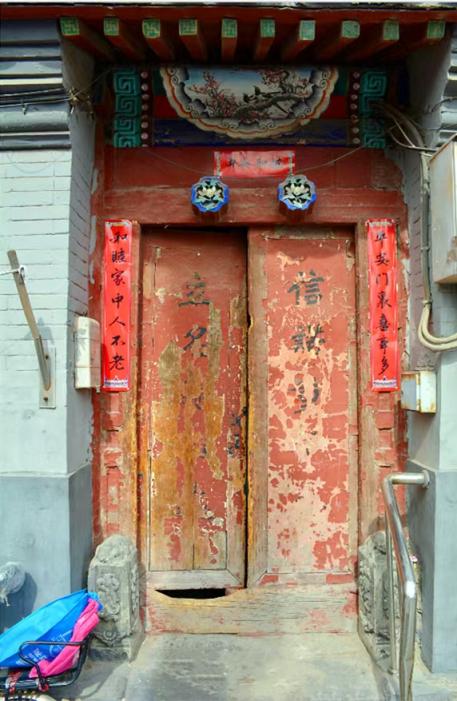

她翻出一张2017年拍摄的照片:西四北头条的一户门上,“信诺重千金,立名驰四远”十个红底黑字,笔画平整,字形方正,显得庄重而沉稳。“这讲的是诚信为本,一诺千金。”熊文解读。然而,一年后再访,门板红漆已开始剥落,黑色的字迹在风雨侵蚀下模糊了大半。又过了半年再访,带门联的老门板已不知所终,取而代之的是一扇崭新的、毫无个性的木板门。

这不是孤例。在熊文和队友们的统计中,如校场头条的“弘文世无匹,大器善为师”、粉房琉璃街的“为善最乐,读书便佳”等数十上百副珍贵门联,都已斑驳难辨或消失。

在北京首批历史文化保护街区之一的西四北头条至八条,记者随意走了其中四条胡同,仅发现两处老门联残存。见记者对着门联拍照,几位在胡同里晒太阳的老住户说:“早拆没了,现在想看门联,得上博物馆找去。”

在另一片保护区东四三至八条,情况稍好。东四四条79号门上,“忠厚传家久,诗书继世长”的门联仍存。老住户斯蒙却道出了真相:“要不是七八年前修胡同时候重新粉刷、再刻上去,这些老门联现在也看不到了。”根据“8090拍记队”的估算,北京老城内保存完整、字迹清晰的老门联,现存数量已不足十年前的十分之三。

内涵深析:方寸之间的“立体书卷”与“家风”

老门联,到底有什么价值?

“这些门联像是矗立在胡同里的立体书卷。”北京民俗文化研究者沙立功如此形容。他自20世纪80年代起系统研究四合院门联文化,并著有《刻在大门上的家风——北京门联集粹》一书。他认为,门联是宅院主人抒发心志、自我激励的载体,更是潜移默化的家风传承,甚至能让过往行人在诵读欣赏间有所受益。

一位民俗学者则给出了一个更现代的解释:“每一副门联,都是那个时代老北京人的‘朋友圈签名’。”它比网络签名更具仪式感。

砖塔胡同的“元万松老人塔”院内,竖立着十多扇古老的木门板,上面刻着不同内容的门联。这些都是正阳书局负责人崔勇收藏来的。崔勇认为,“这些文字是一代又一代老北京人修身齐家的传家之道,是北京人刻在大门上的家风,是最珍贵的传家宝。”

这些门联还是民间书法的宝库。欧、柳、颜、赵,行书、隶书、楷书、篆书,各体兼备。校场头条47号院,原是古典文学家吴晓玲与翻译家石素真夫妇的故居,小院门板上原有门联“弘文世无匹,大器善为师”,出自书法家孙壮之手,采用的是胡同里罕见的金文。可惜的是,如今这副老门板已不知所终。

原因探究:时代洪流中的多重无奈

老门联为何留不住?记者调查发现,这是多重因素交织下的无奈结果。

居住形态的巨变是首要原因。随着老城保护与城市更新,胡同里的居民需要改善生活条件。在此过程中,大量“不起眼”的老门联被破坏或遗失。在隆福大厦西北角的铜钟胡同,一座随墙门上的对联“传家有道惟存厚,处世无奇但率真”是晚清重臣曾国藩的弟弟曾国荃原创的,可在环境整治过程中,整个门板被刷上了新漆,一副对联能辨认的字不足一半。

“我家以前住长巷头条58号,原主人是经商的,先做麻绳,后做针织,生意做得不小。所以门联是‘经营昭世界,事业振寰球’,可是前些年搬家时被偷走了一扇,到现在我还心疼呢,现在只留下‘事业振寰球’,但我可不敢再亮出来了,包起来存着呢!”75岁的前门住户翟老爷子告诉记者。

关注度的缺失是更深层的原因。胡同里的王府、名人故居是文物保护单位,而未列入文保单位的院落里的门联、门墩等装饰元素,长期被忽视。加之胡同老居民外迁,大杂院里的新住户对门联文字缺乏情感共鸣和文化认同。记者在采访中,就多次被居民和路人好奇地询问:“这有什么好拍的?”

安全问题也无法回避。岁月流逝,许多老门板已糟朽不堪,存在安全隐患。将其更换为更结实、更安全的防盗门,成了许多居民的“无奈之举”。

拯救行动:修复、留存与文化唤醒

一些有识之士,正在以各种方式,保护这些老门联。

东四四条西口,一栋精致的民国风格小楼引人注目。大门上有一副砖雕门联:“镜里人是一是二,笛中意至妙至神”,横批“光起万物”。曾担任东四街道办事处主任的张志勇,见证了这副门联的“重见光明”。“这里曾是1928年开业的恒昌瑞记,融合了百货和照相业务。”八年前,小楼的对联被糊满了灰。

“现在我们看到的门联,是工人用牙刷、小刀、喷壶,一点点抠出来的。”张志勇介绍。在东四四条,如“敷天箕福,寰海镜清”“忠厚传家久,诗书继世长”等多副老门联,都在这样的“微观手术”中重获新生。

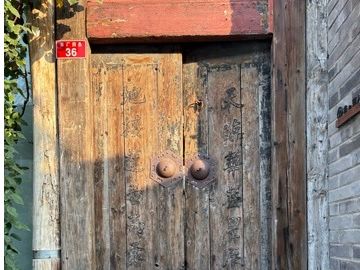

在前门草厂片区,修缮工作注重“修旧如旧”,如草厂四条36号的老门联“天临华盖星辰近,地接蓬壶雨露深”得以保留。街道注重恢复门联文化,提供了一些门联供居民选择,如今漫步草厂胡同,各家门前“国恩家庆,人寿年丰”“天增岁月寿,福满人间门”等门联相映成趣。

民间的力量同样不可或缺。 在砖塔胡同的正阳书局,“无事可静坐,闲情且读书”“礼乐家声远,诗书世泽长”等联语在此汇聚成一座微型的“门联博物馆”,向每一位来访者无声地讲述着过往。

“同俊事业广,成功在于勤”,今年10月,老主顾朱先生向正阳书局捐赠了镌刻着这幅门联的老宅门板。崔勇介绍,朱先生家的老宅在粉房琉璃街,与武生泰斗李万春先生是邻居,朱先生的父亲经营丝线老号同俊成,主要为剧装等高档服装提供原材料。2003年拆迁时,朱先生特地要求工人保留此门作为留念。

在书局展卖架上,记者还看到了由北京著名风俗画家伍佩贤老先生创作的系列手帐文创产品《家风》。打开一瞧,里面是精美的老门联、门板速写。“这是几年前,正阳书局邀请伍老对拆迁改造街区进行现场写生后出版的,广受好评。”崔勇说,历史文化遗产保护早已超越修缮建筑的单一维度,更重要的是守护其中承载的精神内核与集体记忆,门联就是这一内核的重要承载对象。

家住雨儿胡同的老居民冀红,则成了自家门联“德义渊弘,履禄绥厚”的志愿讲解员。史家胡同文创社的负责人牧思,在胡同研学中总会向孩子们解读门联的含义。她们认为,这种口耳相传的“文化唤醒”,与实体修复同样重要。

这些刻在门板上的文字,是祖先留给后人的家书,是寻常人家最朴素的精神坐标。有居民和文化研究者呼吁,应将胡同里的门联、门墩、砖雕等装饰元素,整体视为文化遗产的一部分,进行系统性地挖掘、保护、传承与创新。

来源:北京日报客户端

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条