兽脚类恐龙大多数为两足行走、拥有利齿的肉食性恐龙。我国科学家通过对四川发现的413个早侏罗世兽脚类恐龙足迹开展研究,揭示出早期兽脚类恐龙的多样性、运动方式及行为特征。该成果11月28日在权威期刊《古地理学报》(英文版)上在线发表。

2017年,在四川省自贡市富顺县永年镇五里村,当地表面布满“鸡爪”状痕迹的长条形石板,被确认为重要恐龙足迹化石并移入博物馆。此后,自贡恐龙博物馆、中国地质大学(北京)等机构组成的联合研究团队,对这批化石展开深入研究。

恐龙研究专家、中国地质大学(北京)地球科学与资源学院副教授邢立达介绍,此次研究的核心标本由8块石板组成,上面密布着413个清晰的三趾型兽脚类足迹,且足迹密度极高。研究人员判断,这批足迹大多数为跷脚龙足迹,平均长度约为14.5厘米,形态“紧凑”,具有清晰的圆形趾垫和尖锐爪痕;部分较大足迹被归入实雷龙足迹,最大足迹长达22.5厘米。

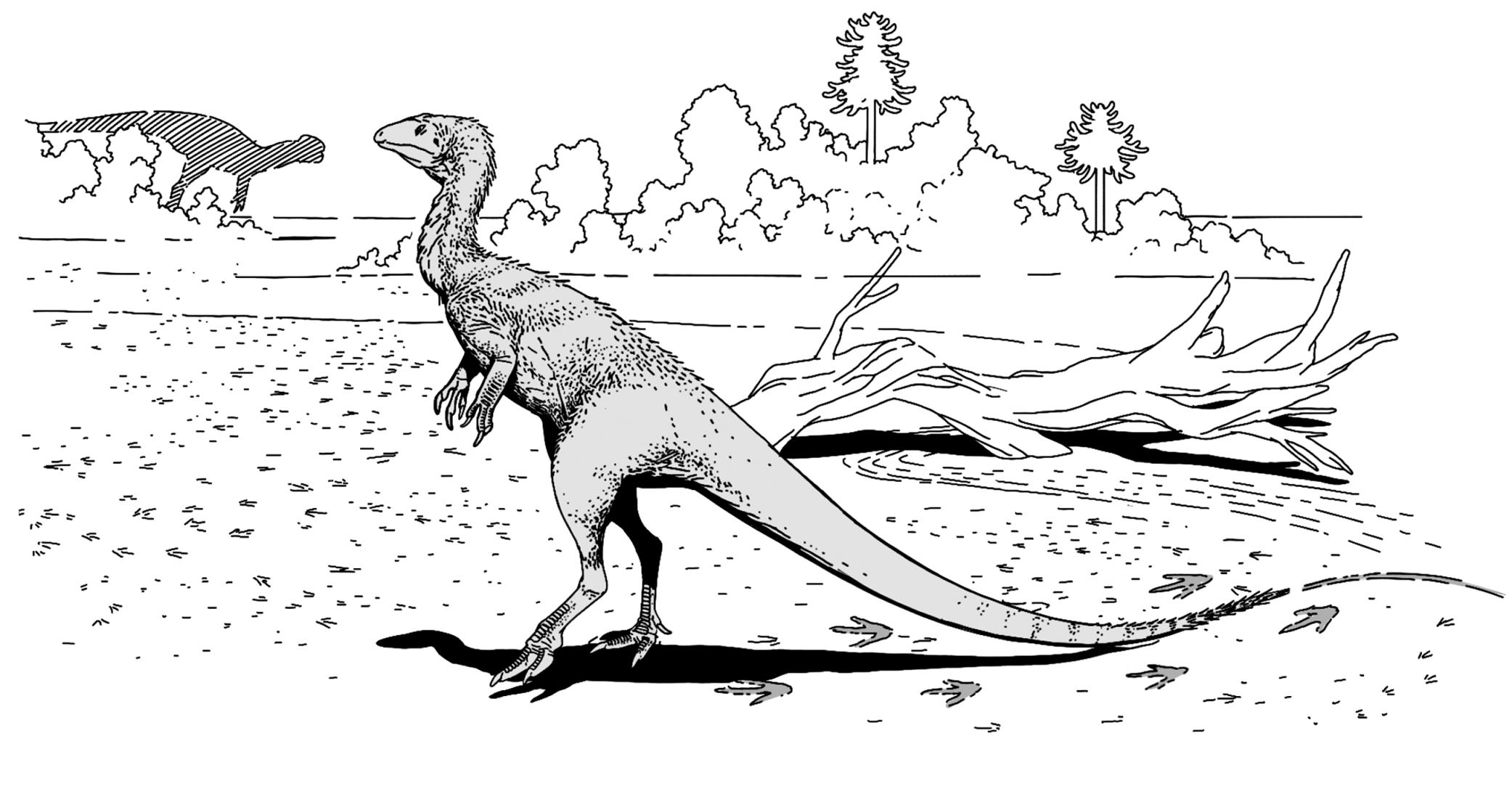

通过对足迹的精确测量和生物力学分析,研究人员认为,这些小型兽脚类恐龙可能采用了一种类似现代鸟类“接地奔跑”的步态,其运动速度约在每小时5.8公里至8.6公里。

研究人员还对化石上的多道细长痕迹进行毫米级精度的三维成像。分析发现,与足迹相伴的还有数条清晰的“尾迹”。这些尾迹长度在20厘米至40厘米之间,宽约2厘米至3厘米,深度较浅,确认为恐龙尾部与地面接触的直接遗迹。

“双足恐龙的尾迹非常罕见,其成因看法不一。”邢立达说,这些尾迹很可能是兽脚类恐龙在滨湖或滨岸地带活动时,低速移动、停驻观望或同类互动中展示出攻击性姿态等所留下的。

他表示,此次发现丰富了人类对早侏罗世四川盆地恐龙动物群的认识,不仅为全球分布的经典足迹类型提供了重要的亚洲实例,还提示这些早期兽脚类恐龙可能已具备类似鸟类的运动能力,并具有相关复杂行为,为古生态系统重建打开了新窗口。

来源:新华社

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条