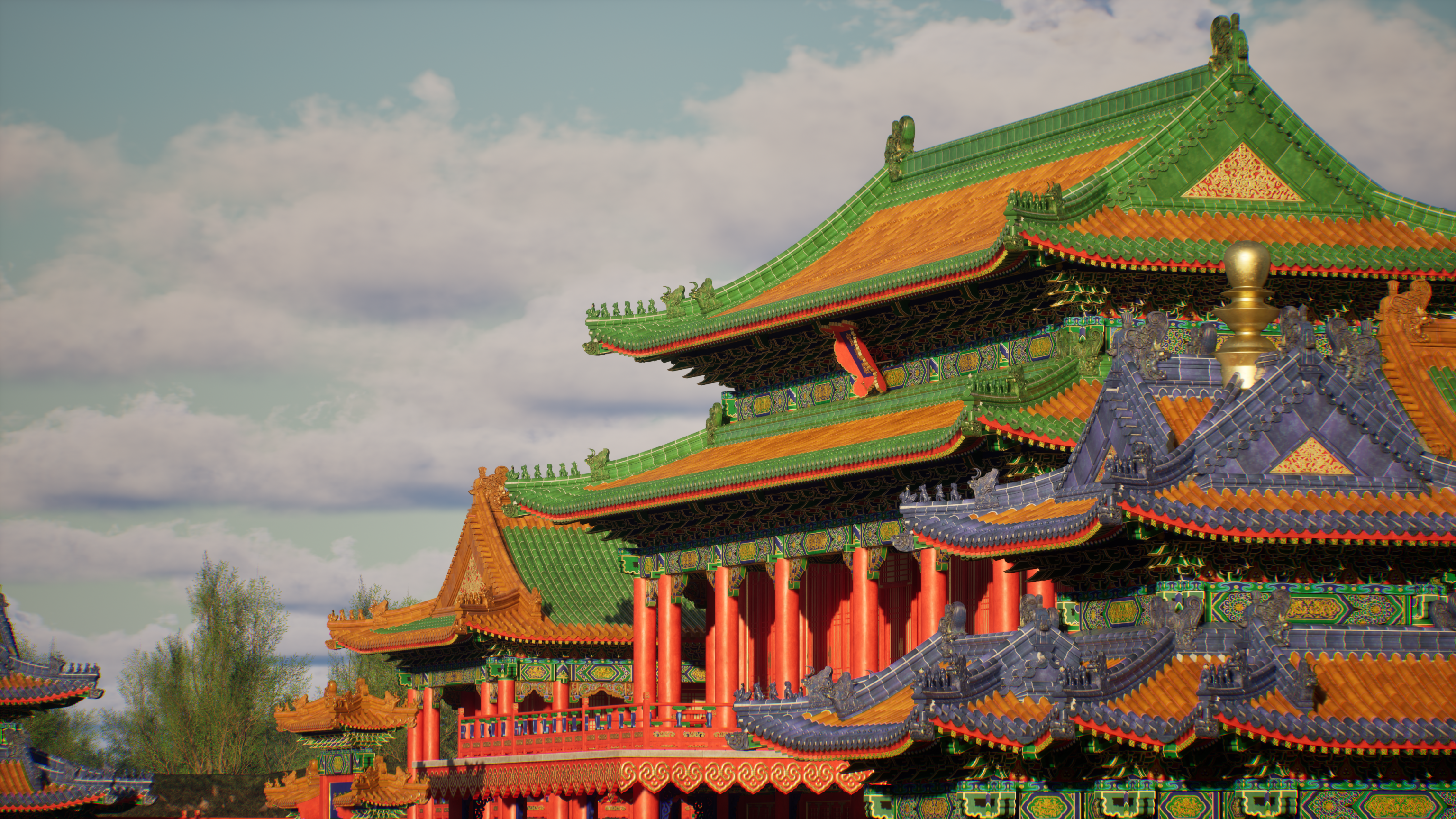

今年10月25日,圆明园四十景数字复原成果正式发布。在5分多钟的数字短片中,青瓦朱墙的宫殿在虚拟空间中次第展开——游客可以伫立在“正大光明”殿前,领略殿宇的巍峨庄重;登临“山高水长”楼上,仰望焰火与星月同辉;穿行“多稼如云”的荷塘小径,沉浸满池荷香——这座湮没于历史烟尘的“万园之园”,在165年后终于通过数字技术再现当年的盛景风华。

作为全国文化中心和国际科技创新中心,北京正以数字技术为笔、文化传承为墨,为文化遗产注入全新生命力。圆明园四十景数字复原是成果之一。近日,数字复原团队的负责人为记者揭开了成果背后的技术密码。

三维还原“万园之园” 破解公众“只识大水法”之困

“这是通过文心、匠艺与数智,在数字世界里重建一座圆明园。”中央美术学院人工智能与数字文化遗产研究中心主任吴晓敏,作为数字复原团队的负责人,揭开了成果背后的技术密码。

“很多游客来圆明园,往往逛完大水法遗址就走了,大众对于圆明园的印象一直停留在一片断壁残垣的层面。”吴晓敏道出了长期以来在学术界与普通游客之间存在的断裂——虽然学者对于圆明园的研究著述汗牛充栋,但公众对圆明园的认知却依然十分有限。“怎么才能让游客领略到当年‘万园之园’的盛世风貌?我们需要对复杂历史信息进行梳理、识别、整合、呈现,将游客看不懂的遗址转译成昔日的园林盛景图像。”

提起圆明园,就必须提到《圆明园四十景图咏》。当年乾隆皇帝在圆明园四十景建成后,命宫廷画师绘制了《大观》图与《圆明园四十景图咏》。然而,《大观》图已佚,《圆明园四十景图咏》现藏于法国国家图书馆,成为历史的遗憾。

“法国国家图书馆虽然公布了《圆明园四十景图咏》的高清电子版文件,但观众从这些分景图的固定鸟瞰视角仍无从窥见园内空间和大量细节,更难以感知四十景相互之间的宏观空间关联。所以我们认为,要想深入研究圆明园四十景,就必须实现‘从二维文本研究转向三维空间再造’的突破。”吴晓敏说。

2023年秋,中央美术学院人工智能与数字文化遗产研究中心(当时名为中央美术学院圆明园研究中心)启动了《圆明园四十景图》数字资产建设项目。研究团队整合了包括文献档案、样式房图档、清宫绘画、御制诗文、历史照片及遗址实地测绘数据等多源资料和信息,结合清代官式建筑的标准工程做法及相关建筑实例开展数字复原。

与其它留存相对完整的文物古建不同,圆明园因历史劫难,建筑风貌已荡然无存。如今的复原工作,只能依托遗址现状、考古报告、传世图档与文献记载,一点一点去探索与追寻昔日的盛景荣光。

吴晓敏展示了团队制作的数字长卷,这幅耗时半年进行拼合校准的作品,将四十景按样式雷图和航拍图的位置进行对位,“以前看四十景图,只能知道每一景具体长什么样。现在有了这个拼合长卷,就能清楚地看到每一景和周边景群之间的相互关系,四十景布局的轴线及构图关系,圆明园当年的造园逻辑一下子就跃然图上了。”

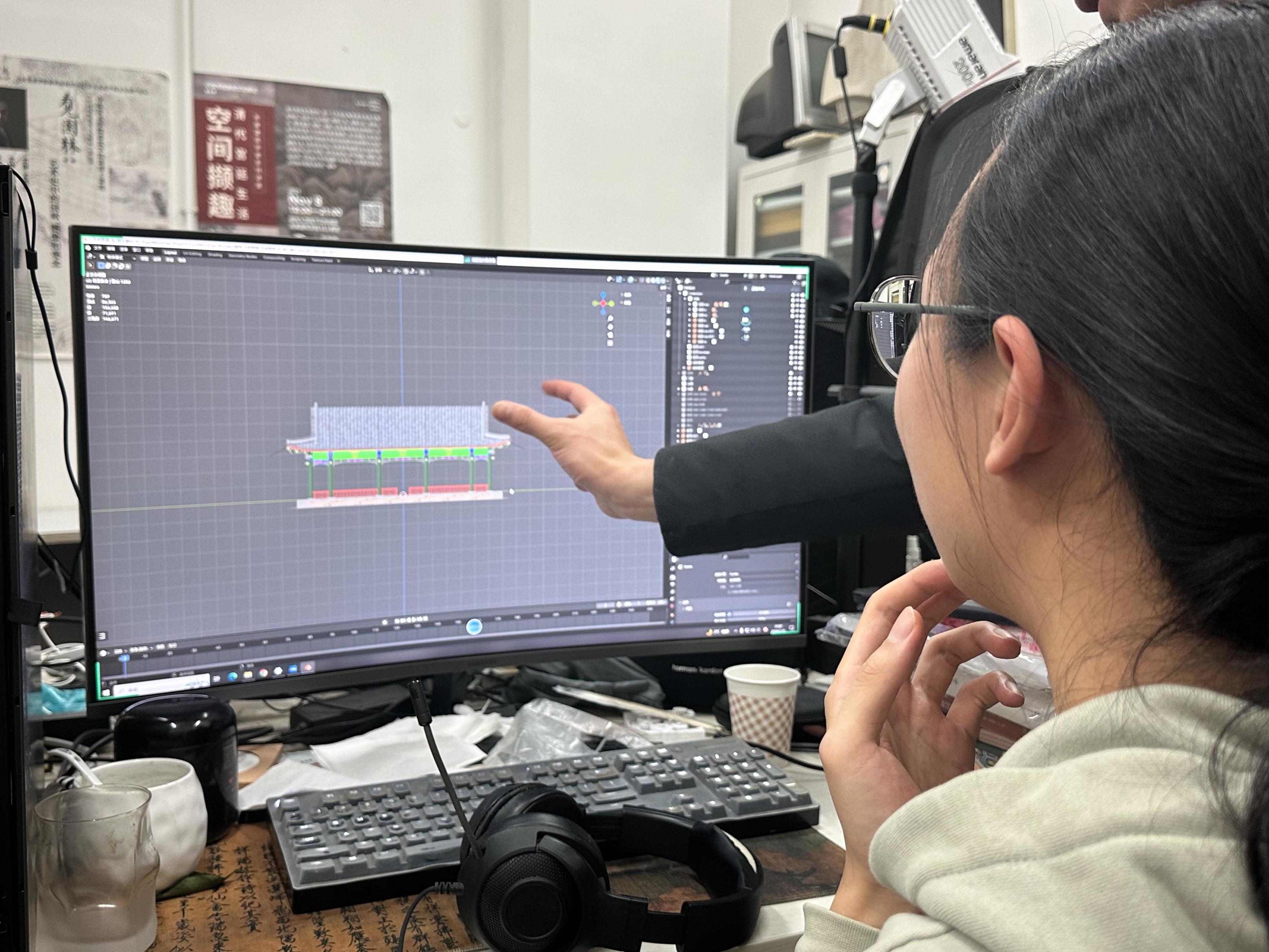

“近年来随着数字科技的快速发展,复原所需的软件技术和硬件设施都发生了全面的迭代。早先做数字复原,古建筑的构件、彩画等都用贴图做成,完成的建筑模型也不具备交互性。而现在所采用的建模和渲染技术都与之前完全不同了,我们把建筑构件甚至整座建筑做成三维数字模型模块,彩画也都重新绘制。我们中心自主研发的这种‘明清官式建筑参数化及模块化数字建模方法’,可以形容为按照不同的建筑体例,部分使用数字‘积木’,在虚拟数字空间中重新建造一遍圆明园。”吴晓敏展示着数字模型的细节,屏幕上建筑檐下斗拱结构繁密华美,彩画绚烂;琉璃瓦、琉璃构件流光溢彩,甚至连瓦间的灰缝看起来都异常真实清晰。

这个“数字积木体系”的核心,是复原团队耗时两年多打造的“明清官式建筑数据库”,数据库里收录了包括建筑单体、建筑构件、彩画、材质在内的数千种数字模型数据。“比如彩画,是学生在专家指导下,对照故宫、三山五园和避暑山庄的彩画实物,在iPad上一笔一笔画出来后再导入模型的。”

更高效的是中央美术学院人工智能与数字文化遗产研究中心数字复原团队自研的参数化设计技术:“输入建筑的开间、进深,系统会自动生成屋面曲线、构件尺寸,再加上模块化搭建技术,建模效率比传统建模技术提升了数倍。”吴晓敏介绍,中心数字复原团队共有教师、硕博士研究生及科研助理20多位,另有合作的文史论证专家20多位,在两年内完成了圆明园46组数字资产和专家论证的同时,还在制作三山五园和中轴线的其它数字资产。今年6月,圆明园管理处向中央美术学院颁发了《圆明园数字资产建设授权书》,在国内高校中属首例。

细节求证 乾隆造园理念帮了大忙

不可移动文物数字复原的灵魂,藏在对历史细节原真性的极致追求。中央美术学院数字复原团队的工作原则是“对比互联,多方求证”,而很多复原证据,往往会藏在古籍、老照片、文物里,或者突然现身于某次新开幕的展览上。

“最费功夫的不是复原建筑,而是复原山形地貌和假山石。”吴晓敏说,建筑有样式雷图和工程规范可依,但假山是“一园一景”,不可能完全一样。圆明园四十景的“廓然大公”是个比较特殊和完美的例子:这个景区遗址保存完整,北部还保留着大量假山,复原团队安排两位硕士生作为论文课题进行专题研究:一位专门研究园林环境,三维扫描了遗址地形、驳岸、假山石并形成数字模型;另一位专门进行古建筑数字复原。最终将两部分复原成果合成一体,并使地形和与建筑完全匹配。

复原团队主张数字技术与理论研究并重:乾隆皇帝这位清代园林艺术的集大成者在三山五园和避暑山庄等皇家园林的营造中常将各地建筑精华“移天缩地入君怀”,恰好为团队的复原工作提供了独特线索和依据。“乾隆很有意思,他喜欢的园林景观往往一式几份,这里要有,那里也要有。比如圆明园和避暑山庄的狮子林都源于苏州狮子林;如园、廓然大公的原型分别是江宁瞻园和无锡寄畅园;长春园海岳开襟与清漪园治镜阁构图相近,但治镜阁增加了45度轴线形成了更为丰富的轴线偏转。以上种种,并不是简单的复制粘贴,而是因地制宜,同源重构……”吴晓敏说,正是基于乾隆“何分西土东天,倩他装点名园”的造园理念,令三山五园与避暑山庄等皇家园林之间形成了紧密的文化关联,也为复原团队打开了“跨园考据、互相印证”的思路,在复原清漪园、香山碧云寺与承德三座罗汉堂、避暑山庄和圆明园的花神庙、圆明园广育宫与避暑山庄广元宫、圆明园汇芳书院与避暑山庄清舒山馆、清漪园宝云阁铜亭和避暑山庄珠源寺铜亭等过程中都有应用。

还有文物之间的相互印证也可以作为数字复原依据,比如团队在复原圆明园海晏堂十二生肖全身像时发现,市面现存的十二生肖,无论实物模型和数字模型都没有尾巴,“这不合常理啊,动物怎么会没有尾巴?”团队专家查阅了故宫藏青玉十二时辰和清代玉器图谱,最终找到证据:乾隆时期的十二生肖玉雕大部分是有尾巴痕迹的。“因此,我们不仅在做数字雕刻时比对玉雕给许多生肖补上了尾巴,比如给鸡做上了尾羽;而且还对动物面部的毛发和胡须等细节进行了细致的复原:我们现在能看到鼠首面部两侧有些小孔,实际上小孔里原先是插有胡须的。”

吴晓敏还谈到一些复原过程中的趣事,比如团队专家在复原工作中还曾为“圆明园里的鹤究竟能不能飞上屋顶”展开过一场激烈的争论。在数字影像初稿中,曾设计有鹤在屋顶漫步并展翅飞翔的画面。但在论证时有专家说清代皇家园林中的鹤会被剪去飞羽,所以飞不起来都是站在地面上的。但另有专家找出档案证明同时期避暑山庄养的鹤是能飞翔的,因此主张圆明园的仙鹤应该也可以飞翔……因为缺少确凿的证据,专家团队对此始终没有定论。“后来我们查到文献记载表明,乾隆二十七年(1762年)八月将避暑山庄的笼养仙鹤全部放生;第二年十月又将香山静宜园的仙鹤也都放归自然。由此可见,应是从乾隆二十七年之前不剪鹤羽的,而我们复原的是乾隆九年的园林场景,所以最终我们还是把飞鹤镜头给删掉了,虽然这个镜头看起来非常的浪漫。”吴晓敏笑着说。这种对细节的反复考量,源于对学术严肃性的追求和对历史事实的尊重。

拓展应用 三山五园都将实现数字化复原

而今,清宫院画杰作《圆明园四十景图咏》所描绘的场景,已通过数字化复原转化为三维可漫游空间数字资产,部分应用于圆明园两个大空间VR文旅项目,并可为更多圆明园相关其它数字项目的技术升级更新提供持续的技术支持。

“未来还将拓展到 AI 短剧、影视拍摄等领域。以后拍三山五园相关的古装剧,应该不用再专门搭设实景了,在我们的数字圆明园里就能实现辉煌壮丽的舞美效果。”吴晓敏的憧憬不止于此:圆明园四十景的数字化成果还是我们构建“三山五园数字资产数据库”的重要组成部分。该数据库系统将整合圆明园(含长春园和绮春园)、畅春园、万寿山清漪园/颐和园、玉泉山静明园、香山静宜园等历史研究成果,形成高精度三维模型、山水地形景观数据、文物扫描与文献资料为一体的数字资产体系。现在已完成乾隆初期圆明园四十景、长春园部分与三山五园其它四园的部分数字化复原,计划于2027年完成“三山五园”乾隆初期原貌的全面数字复原,为我国文化遗产保护与研究提供标准化数字资源支撑。

“我们要努力对文化遗产研究和数字复原成果进行大众传播,要让社会公众能看见、能虚拟体验到这些人类文化遗产巅峰之作在当年是何等壮丽。” 吴晓敏说,“当前数字复原的终极意义,就是为中华文明史编制数字档案,让流散或已灭失的文物和古建筑重现辉煌并为公众所了解,让它们所承载的中华优秀文化基因代代相传。”

来源:北京日报客户端

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条