黄土高原、华北平原、内蒙古草原分界线,森林与草原分界线,400毫米等降水量线,这些地理分割线都指向了同一个北方地标——永定河。

位于北纬39°至41°20´、东经113°至117°45´之间,永定河奔腾在中国第二、三级阶梯的过渡带,全长约747公里,流域面积4.7万平方公里。这一“咽喉”位置意味着,永定河是一条天然的分界线。

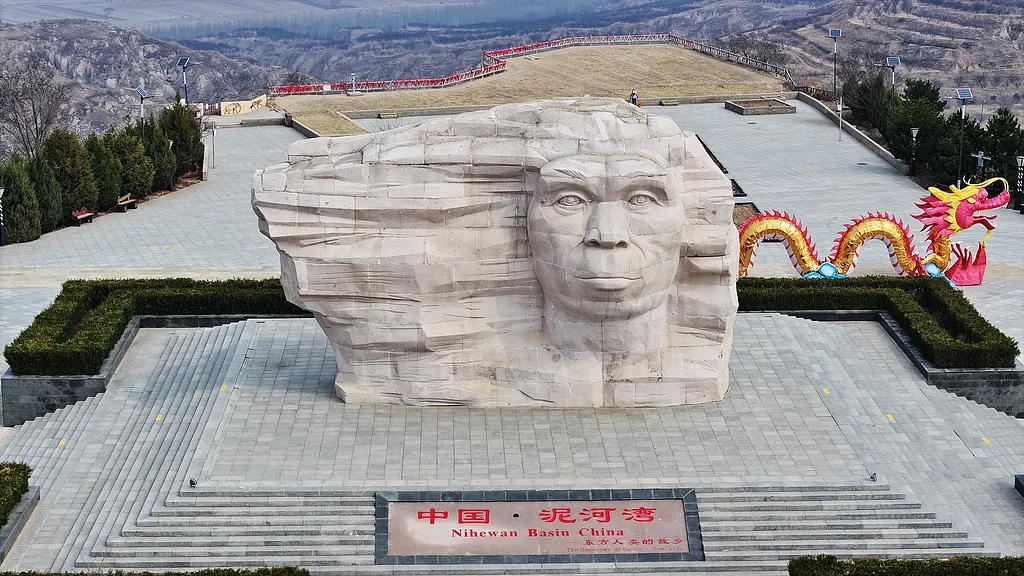

200万年前,东方人类的祖先在泥河湾盆地迈出了直立行走的关键一步;

5000多年前,黄帝部落联盟在涿鹿之野开启了华夏文明融合的序幕;

800多年前,有着3000年建城史的北京开始了它作为都城的辉煌历史。

人类起源、民族融合、都城兴起,百万年间,这一切都在永定河畔发生。与此同时,一场事关“城河关系”的探索也始终在继续。

雕塑大地

“永定河的河道变迁史堪称一部华北平原的地理史诗。”水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心(水旱灾害防御中心)原副主任吕娟,如此形容永定河之于华北平原的意义。

发源于山西、内蒙古两省区交界处的黄土高原,穿越太行山进入华北平原,最终在天津汇入渤海,永定河成为了北京地区唯一发源于黄土高原、全程流经半干旱区的河流,形成了年均含沙量高达60.9千克/立方米(官厅站)的显著特征。

这一数字,远超同属海河水系的滦河(4.73千克/立方米)与潮白河(4.14千克/立方米),使永定河成为了华北平原的“大地雕塑家”。

早在地质时期,永定河通过侵蚀太行山、搬运泥沙,与潮白河、拒马河等共同塑造了海河水系的雏形,其携带的泥沙在太行山前形成巨大的冲积扇,塑造了华北平原的基本轮廓,奠定了如今北京湾的地貌基础。

进入人类文明史后,永定河的河道变迁成为海河水系演变的重要驱动力。商周时期,永定河曾由蓟城向南经天津入海,成为早期海河水系的主干道。汉代以后,随着泥沙淤积和人类活动加剧,河道开始频繁摆动。最显著的变化发生在金元时期(公元12世纪),永定河决口改道,夺大清河入海,这一改道直接促成了如今海河水系“扇形”分布格局的形成。

“永定河发育了典型的‘游荡型河道’,历史上河道摆动幅度曾达300公里,这种剧烈变迁在周边水系中绝无仅有。”吕娟指出,频繁改道需要驱动力,而动力来自河流的水量。

永定河的水资源量在海河水系中并不算大,但极具波动性,骤涨骤落,是这一水系中最具代表性的“山洪型”河流,夏季暴雨期径流量可占全年的60%以上,而冬季则常出现断流现象。

这一特质也让永定河的角色更为多元——它不止是塑造者,还是不可或缺的调节者。

高度集中的降水模式对海河水系的水资源调配提出了严峻挑战,但也使永定河成为海河流域最重要的“洪峰调节器”。汛期时,其洪水通过海河水系的干支流网络调节,为下游湿地与农田提供生态补水。枯水期时,其上游水库的调蓄功能则成为维系海河生态基流的重要保障。

“永定河的水量波动,始终是海河水系水资源管理的关键变量。”吕娟说。

而在整个海河水系中,永定河最为特殊的一点在于,它是唯一穿越都城核心区的河流。

当人类沿着河岸开启文明进程,与这条河流 “善淤善决” 的天性之间的博弈也随之展开。千百年间,人与水的关系在永定河两岸交织出复杂的轨迹。

孕育文明

200万年前,古人类就已经在永定河上游的泥河湾盆地开始繁衍生息。

经考古发掘研究,在东西长80公里、南北阔27公里的桑干河两岸,发现了早期人类的文化遗存、遗址80多处,出土了数万种古人类化石、动物化石和各种石器。

泥河湾国家考古遗址公园。图源:视觉中国

还有中游的前桑峪、东胡林,与下游相邻的周口店以及王府井古人类文化遗址……一个个考古遗迹,几乎记录了从旧石器时代到新石器时代发展的全过程,就像一条人类进化的链条,而永定河是串联的纽带。

其中,北京东城区王府井遗址的发现尤为珍贵。1996年12月,黑色炭迹、动物碎骨及人工打造石片在王府井东方广场施工现场被挖了出来。后经考证,这一区域是距今2.5万年的旧石器晚期人类遗址,而在两万年前,永定河的主河道——高梁河流经此地。这一发现直接说明了永定河对北京早期聚落形成的影响。

在人类发展的漫长时光里,永定河见证了多个少数民族的崛起,又见证了不同民族相互影响、相互依存,并最终成为中华民族的一部分。

地处北方游牧民族与中原农耕文明的交界,历史上各民族在永定河流域战争频繁,先后有五个民族、七个朝代在永定河流域建都,时间超过800年。

“永定河名称的演变浓缩了一部民族融合史。”吕娟认为,每一次更名都体现了不同民族政权对华北地区的文化整合与治理策略的升级。

秦汉时,永定河被称为“㶟水”。到了北魏时期,《水经注·㶟水》中记载“溹涫水出雁门阴馆县,东北过代郡桑乾县南,洪源七轮,谓之桑乾泉。”这条河出现了“溹涫水”之名,有研究表明,“溹涫”吸收了北方民族语言的元素,随着北魏汉化政策推进,逐渐演变为了“桑干”二字。

后来,金代修建了卢沟桥,金章宗将桥月互映的景致命名为“卢沟晓月”列入“燕京八景”,借用了汉文化诗意的意象,于是流经都城部分的河段出现了“卢沟河”之称。

更为重要的是,金代定都燕京,开启了北京作为都城的历史,城市性质的转变使人们对这条滋养都城的河流愈发重视。

清康熙三十七年(1698年)经过大规模整修平原地区河道后,康熙帝钦定“永定河”之名,祈愿“永远安澜”,直接将河流治理与国家安定相绑定,彰显了多民族统一王朝对边疆治理的深化。

而河名的更迭仅是人与河互动的一个切片。这条河流的每一次变迁,都深深嵌入了城市发展的基因之中,两者的关系堪称 “一部水利与都城共生史”。

滋养城市

“永定河是中国最早探索‘城市水利’的河流。”吕娟指出,这条河因流经都城,人工干预程度堪称全国之最,始终都在围绕都城需求推进,逐渐形成了“防洪-供水-漕运-园林”的综合体系。

北京城历史上第一项大型水利工程,始于曹魏嘉平二年(250年)。

驻守幽州的镇北将军刘靖修建车箱渠,首次实现了“拦河筑坝、穿山引水”,其“立水门以节水流”的技术比西方早了近千年。《水经注》中概括了这项工程所带来的变化“所灌田万有余顷,百姓赖其利”。

而后辽代建陪都南京(今北京西南部),开创了“以水养都”的先河,首次利用永定河古道修建萧太后运粮河,将漕粮从潞县(今通州)运至南京城。

金中都时期,为解决都城漕运之需,开凿金口河引永定河水入城,最终虽因泥沙淤积而失败,但为后世“借水行舟”的漕运技术提供了经验。也是在这一时期,永定河洪水屡次威胁都城,一度冲毁城墙十余里,迫使朝廷投入大量资源修筑堤防。

到了元代,都水少监郭守敬的成就堪称巅峰。他主持修建了一条人工运河通惠河,并设计了“闸河”系统解决高差问题,使江南漕船直泊积水潭。该工程年运粮200余万石,降低运输成本四分之三,有效支撑了元大都百万人口需求。

清代对河水治理尤为重视,康熙将永定河治理列为“三大要政”之一,亲自主持“筑堤束水、借清刷浑”工程,还通过淤灌造田使宛平、良乡新增耕地20万亩,直接供应京师粮菜。

虽然,水利功能转化为了都城发展的动能,但洪水频发之下,人与河的磨合从未停止。

直到新中国成立后官厅水库的修建,才探索出了一条人与河流共处的方式,对于永定河的治理也进入了一个全新的阶段。

如果把视角拉大会发现,在整个海河水系中,永定河上的水利工程始终扮演着“技术试验场”的角色。

元代通惠河工程创造的“跨河渡槽”,解决了西山泉水与永定河故道的立体交叉难题,清代在永定河构建的“减水坝”系统,其“滞洪排沙”理念为多沙河流治理提供了范式,再到近代永定河生态补水工程的实践,在生态脆弱区探索出了一条人水和谐的路径。

2021年,永定河在断流26年后再次实现全线流动并贯通入海,如今已连续5年全线流动。不过,对于“城河关系”的探索仍在继续,“母亲河”正以更加深入的方式融入现代城市发展。

北京门头沟区,永定河蜿蜒流淌,远处可见永定楼和首钢园。图源:北京日报

在2025年启动实施的“两园一河”(即园博园、首钢园、永定河)协同联动发展中,新型城河关系正在构建起来。

北京市规划和自然资源委员会相关负责人介绍,未来将创新采用“与洪水共生”的平急兼容设计策略,在确保行洪安全的前提下,通过弹性空间设计实现滨水景观的季节性变化,构建多功能复合的蓝绿空间。同时,依据两岸功能分区和景观特色,策划开展赛龙舟、马拉松等活动,丰富水陆联动的游憩体验,构建全方位开放的滨水活力空间。

“两园一河”地区发展实践不仅是空间重构,更将推动永定河从城市边缘向活力中心转变。

北京市发改委副主任李晓涛指出,未来“两园一河”地区将成为水城一体的滨水空间,城市和永定河之间将实现一种更加紧密、协同、共生的关系。

当赛龙舟的鼓声与马拉松的脚步声在河畔交织,与古代漕运的橹声遥相呼应,永定河早已超越了自然河流的属性,一步步融入了人们的生活肌理。

河流的意义从不止于奔涌,更在于它如何让土地生长出文明,让城市在与自然的对话中生生不息。

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条