在北京,每天能和母亲河永定河偶遇几次?答案可能超乎想象。

“北京城的基底,是永定河千万年来搬运堆积的地质记录。”著名历史地理学者侯仁之曾在《北京历史地图集·序言》中这样写道。

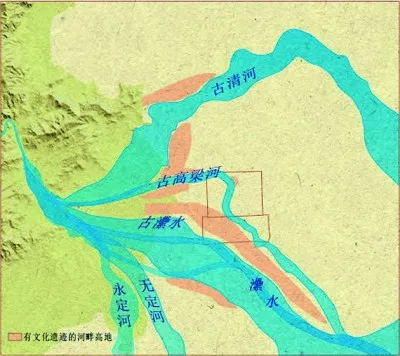

受地质作用、河床淤积等因素影响,永定河出山后主流河道频繁改道,来回摆动,呈现出由北向南的总趋势,最终形成了面积广阔、由西北略向东南倾斜的冲积扇平原,这也成为北京城生长的根基。

这意味着,如今你走在北京,脚下的土地或许曾是永定河奔涌的河床;眼前掠过的湖光,半数都与母亲河的脉络息息相关。

尽管这些古河道早已不再属于永定河流域,却清晰地刻下了永定河孕育这座城市的痕迹。

故道现世

1958年,天安门广场上的人民大会堂开建,挖开了永定河古河道的秘密。

“地质情况不好,地下有残存的辽、金和元朝的旧河道。建设者夜以继日地和淤泥展开搏斗,劳动效率逐日提高,一个月的时间就挖出了三十万立方米的土方。”1959年9月人民大会堂建成时,《北京日报》在一篇报道中提到了这一细节。

当时,打地基往下深挖数米,在大会堂西南角施工的工人挖出了几块鹅卵石,继续往下挖石头越来越多,一条古河道的残迹逐渐出现在了施工现场,大量地下水涌入地基,一度影响了施工进展。

问题后来得以解决,工程如期完成,但古河道却成了一个谜。

1962年,北京市召开干部扩大会,市领导特邀请著名历史地理学家、北京大学地质地理系主任侯仁之先生参加会议,想请他会同北京市地质地形勘探处开展北京城市地下古河道的调查研究,为之后的城市改造工作做基础准备。自此,对北京地下古河道的调查研究开始了。

北京大学城市与环境学院副教授岳升阳参与了大量相关工作,他指出,研究表明,人民大会堂恰好位于古高梁河流经地区。

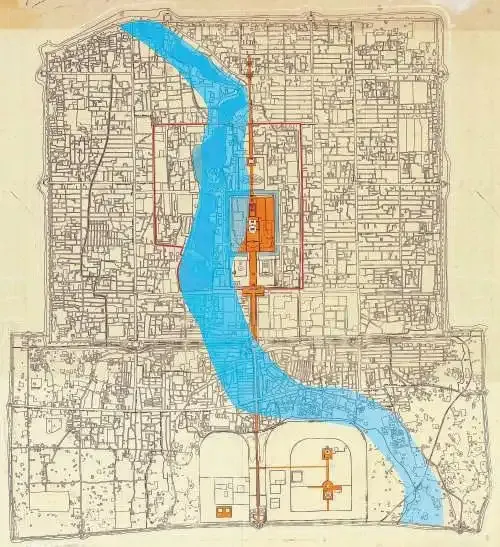

距今4000多年前,永定河由石景山出山后,古高梁河作为它的一支干流经过今天的紫竹院、积水潭、后海、什刹海、北海、中海和南海,向东南流至亦庄南。这是一条如今看来依旧特殊的分支,与其他支流相比,古高梁河流经的区域,贯穿了整个城市中心。

因此,不只是人民大会堂,位于西侧的国家大剧院也在这条古河道之上。

为了研究古河道,岳升阳和课题组的成员们连续3年多次进入国家大剧院施工现场。他们发现在大剧院工地上,古高梁河道呈西北—东南走向,河床宽度超出了大剧院工地的范围,而从大剧院地下挖出的卵石层最深处有30米,其沉积历史可追溯至数万年前。

在古河道砂层上部,他们还发现了古高梁河留下的讯息。那里不仅有古树,还有许多带有西汉文化特征的陶片。这意味着,西汉时期这条河虽然水流较大,却已接近尾声。

西汉以后,古高梁河水量大幅减少,河道中开始漫滩相淤积过程,它逐渐从永定河主干水系中脱离。这同时意味着新支流的诞生。

永定河的这一轮大摆动,其实从一万年前就开始了。进入地质上的全新世(最年轻的地质年代),气候转暖,冰川融化,河流活跃起来,开始了一轮迁徙,留下了多条古河道。

“大致以石景山为顶点,北有清河故道,中部有高梁河故道,东南面有㶟水故道,这三条故道对北京城的营建与空间布局影响深远。”北京市社会科学院历史研究所副所长、副研究员王洪波指出。

向东100米

对城市规划产生影响的不止是故道。

1993年1月19日,北京西站正式开工建设时,比原本的规划方案往东挪了100米,原因在于它西侧的莲花池。

永定河由北向南迁徙,其冲积扇地下水在低洼处溢出,莲花池因而诞生。

“三千年前北京的前身蓟城,正是依托莲花池水系发育起来的。一直到金朝在此建立都城,城市的主体水源都没有离开过最初的莲花池水系。”王洪波指出这满足了元代之前北京城发展所需的水源。

不过在首次规划建设北京西站时,昔日的生命之源,早已因地下水位的日益下降而处于枯竭状态。尤其是进入上世纪70年代,上游工业发展导致湖水受污染严重,对环境伤害很大。

于是,最初的方案是将莲花池畔的小山包推到湖中填平,以此为基础建设西客站,既可少占耕地,还能消除一处污染危害。这是当时财力、物力紧张之下最优的一种方案。

“莲花池是北京城在自己成长过程中的‘生命印记’。如果把它填掉了,就等于抹掉了自己的‘生命印记’……这是万万不可以的。”当时,侯仁之得知西客站的规划方案后,向有关负责人写信陈述了莲花池与北京城发展之间血肉相连的关系,经朝代更替,金中都遗址已荡然无存,只有莲花池幸存了下来。

1994年7月《北京日报》的一篇报道中提到,1984年,为了确定站址,北京西客站规划设计部与北京铁路局主管人员专程到北京大学拜访侯仁之教授。在最终的建设方案里,西客站向东挪了100米,建在了如今的位置上。

后来,为保护北京古都风貌,莲花池公园恢复改造工程在1998年的冬天正式启动。

2000年11月12日上午7时半,来自玉渊潭的清水,顺着埋在三环路下的2.5公里输水管道,以每小时1080立方米的流量注入莲花池。

10天后,干枯了8年的莲花池重获新生。当一池清水泛起碧波,古都的“生命印记”,在挪动的100米里得以永远鲜活。

河在脚下

永定河伸出的枝杈不止莲花池。

紫竹院、高梁河、积水潭、什刹海、北海、中南海、玉渊潭、万泉寺湖、凉水河、南海子、龙潭湖,还有“三山五园”里的湖泊,可以说,如今北京超过半数的湖泊,其实都源自同一条河流。

春天,玉渊潭樱花盛开。图源:北京日报,摄/邓伟

“北京的主要水源涵养区和供给地都在永定河的几条故道上。这些水体的产生,要么是永定河流过后的积存,要么是永定河冲积扇的地下水溢出。”王洪波说,它们就像永定河分出的枝杈,形成了致密的经脉,向北京大地输送着丰沛的水源。

10000年至5000年前,永定河流经今天的清河。据考证,古清河河床的平均宽度在4000米左右,最宽处可达7000米。永定河南迁之后,古清河便逐渐断流,并在湮废的古河道上留下了众多的湖沼、低洼地,还有一个湿漉漉的地名——海淀,这也为古典园林的建设提供了自然基础。

“水所聚曰淀。高梁桥西北十里,平地有泉,滮洒四出,淙汩草木瀦为小溪,凡数十处。北为北海淀,南为南海淀。”明朝《长安客话》中就提到了这个名字,“因水成景”的传统也逐渐形成,明朝就曾利用这些湖泊开辟私家园林。

而规模更为宏大的皇家园林出现在清代。畅春园、圆明园、长春园、万春园、淑春园、蔚秀园等,规模略小的如近春园、熙春园、澄怀园、承泽园、朗润园、一亩园、自得园等相继筑起,逐步形成了以“三山五园”为主体的皇家园林,就像一颗颗珍珠镶嵌在永定河的故道上。

4000年至2000年前,永定河流经北京的前后三海,后人利用它留下的河谷开辟出一串湖泊,镶嵌在北京城里。而到了2000前至1000年前,它的一支干流曾流经北京城的西南角,最终留下了南海子、凉水河、凤河......

如今,这些园林与水系延续着母亲河的馈赠,依旧滋养着这座现代化的都市,深深嵌入了人们的生活。玉渊潭、昆明湖等水域构成了城市“生态海绵”,“三山五园”地区串联起125平方公里生态空间,南海子公园重现了“南囿秋风”的美景。

当晨光初现,国家大剧院的弧形玻璃幕墙映照着粼粼波光,与千年前古高梁河的流水隔空辉映。当地铁呼啸着穿过什刹海下方,与地下的永定河故道擦肩而过,这座城市的现代脉搏,始终与母亲河的脉搏同频共振。

所以,当你走在北京的大街小巷,或者驻足湖畔,凝望高楼时,你已与永定河偶遇了千万次。母亲河流淌千年,不在远方,而在脚下。

来源:长安街知事微信公众号

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条