10月6日-8日,2025年诺贝尔奖自然科学三大奖——生理学或医学奖、物理学奖、化学奖陆续揭晓。抖音知识联动“知识分子”“赛先生”两大机构,连续三天进行科普直播。直播中,来自抖音平台上的三位青年创作者,与十余位院士、诺奖评委、教授、学者对话或连线,即时解读相关科学知识,三场直播累计吸引了超百万用户在线观看。

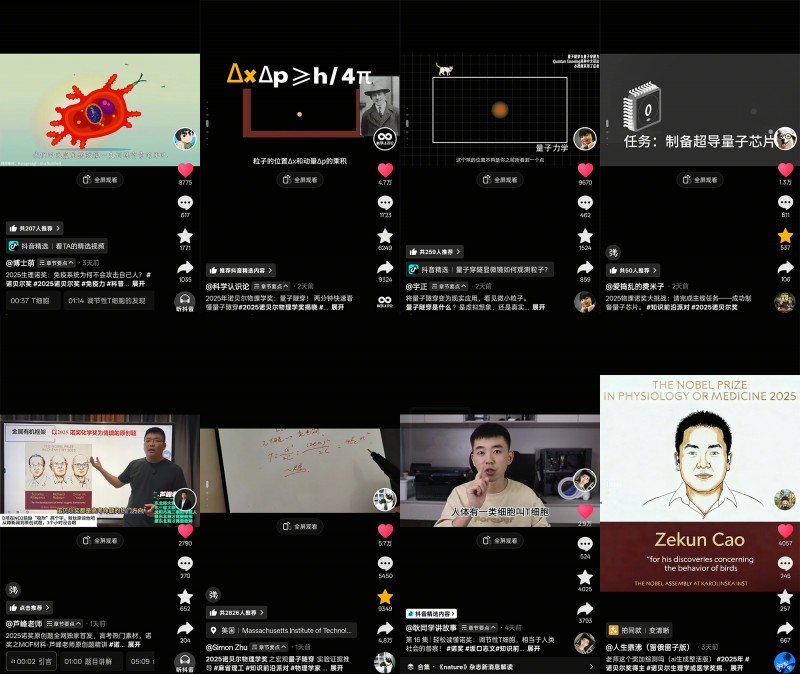

据悉,抖音连续5年邀请专家做诺奖解读。今年诺奖发布期间,抖音特约嘉宾王一苇连续三天深入诺贝尔奖新闻发布会,揭晓诺奖颁发第一现场,提问诺奖得主,为网友带来了更多一手信息。@毕导 @爱捣乱的费米子 @芦峰老师 等科普创作者也第一时间发布科普视频,向网友讲解相关科学知识。这些内容激发了网友的科学讨论热情,多个话题登上抖音热榜。

谈生理学或医学奖——免疫细胞需要区分“自我”和“非我”

10月6日,2025年诺贝尔生理学或医学奖最先揭晓。这一奖项授予科学家玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi),表彰他们在外周免疫耐受方面的研究贡献。他们的研究揭示了,调节性T细胞如何监控并抑制免疫系统对自身组织的无差别攻击,从而构建起对身体的自我耐受机制。

当晚,清华大学免疫学研究所教授曾文文,北京大学博雅特聘教授陈晓伟,外科医生、科普作家李清晨,主持人@复旦博士宇光 做客抖音2025诺奖解读直播现场。曾文文和陈晓伟从专业角度讲解了调节性T细胞的发挥作用的机制以及发现过程。他们一致认为,这一发现使人类对免疫系统有了突破性的认知,能够获得诺奖实至名归。李清晨介绍了相关研究在肿瘤、自身免疫疾病治疗时的作用。他表示,免疫学是现代医学中的一个基础柱石,如果没有对免疫学的充分的理解,很多疾病现象就很难有准确的解释。

直播间还与中国科学院院士、西湖大学医学院院长董晨进行了连线。早在10年前,董晨就曾对坂口志文可能获得诺奖有过预测。他解释,免疫学通常可以理解为机体用来攻击和消灭入侵的各种病菌的一种生理系统或者是反应,但同时免疫系统需要有比较好的识别能力,能够区分“自我”和“非我”。此次获得诺奖的调节性T细胞就是用于识别“自我”。他补充,这一发现90年代提出时并不被承认,被认为是天方夜谭,但科学家对其有着顽强的坚持,终于在今年获得诺奖。

奖项发布当日,诺贝尔委员会成员、瑞典卡罗琳斯卡医学院教授卡德·桑德伯格(Rickard Sandberg)向抖音网友分享了诺奖评选细节。他介绍,诺奖意在颁发给能够推动某个领域发展的重要发现,而并非“最佳职业生涯奖”,并不会受科学家的论文数量影响,即使只有一篇论文也可能获奖。视频发布后,话题“诺奖评委:评奖不看论文数量”登上抖音热榜。

谈物理学奖——人可以穿墙吗?

10月7日,瑞典皇家科学院将2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·H·德沃雷(Michel H. Devoret)和约翰·M·马蒂尼斯(John M. Martinis)三名量子物理学家,以表彰他们在电路中实现宏观量子力学隧穿效应和能量量子化方面的贡献。

量子力学一直是抖音上科学爱好者讨论的热点。诺奖发布当晚,香港科技大学教授 @王一研究宇宙、中国科学院物理研究所研究员罗会仟、北京计算科学研究中心教授薛鹏,以及直播间主持人清华大学在读博士@漫士沉思录 进行了现场对谈与讲解。

对于宏观量子隧穿,王一用《聊斋志异》中的故事进行了通俗的讲解。故事中,有一位叫王七的人,从崂山道士处学会了穿墙术,念动咒语就能穿墙。但这项法术不能对人炫耀,一旦炫耀就会失效。王七发现果然能穿过墙后忍不住向妻子炫耀,于是再次念咒时就失效了。王一解释,这实际符合量子力学的特点,一旦观测结果就会不一样。

罗会仟介绍,此次获奖的论文最初是在1985年发表的,已经过去了40年。他特别提到了宏观量子隧穿中用到的超导材料,这类材料中所有的电子会组成宏观的量子态,所以有了隧穿现象。薛鹏表示,宏观量子隧穿这一发现,为当前最主流的量子计算机路线之一——超导量子计算机的研发起到了奠基作用。

中国超导量子计算原型机“祖冲之号”总师朱晓波在直播连线中,对量子隧穿效应发生的尺度进行了解释。“从量子力学的角度出发,即使是人这么大的物体,也是有可能穿过墙的,只不过概率极低,也许宇宙毁灭一百亿次也没有几率出现,所以观测不到。”他进一步解释,量子力学的适用范围不一定仅限于微观,正是宏观量子隧穿效应的发现,让超导量子计算有了物理学上的根基。

一些诺奖的颁奖细节、获奖科学家的感受也是网友关注的焦点。瑞典皇家科学院院士David B. Haviland作为已担任9年的诺贝尔物理学奖评委,在直播间连线中介绍,本次获奖的约翰·克拉克80年代在美国的加州大学伯克利分校担任教授,另两名获奖者是他的博士生。他们在很多人认为无法在宏观尺度上重现量子效应的时代,向人们展示了这一切是能够做到的。

谈化学奖——1克化合物顶1个足球场

10月8日,诺贝尔自然科学三大奖最后一项化学奖揭晓。奖项授予北川进(Susumu Kitagawa)、理查德·罗布森(Richard Robson)以及奥马尔·M·亚吉(Omar M. Yaghi)三位科学家,以表彰其在金属有机骨架化合物(MOFs)开发领域的贡献。

当晚,清华大学写作中心副主任邓耿、北京大学化学与分子工程学院助理教授季者、北京化工大学特聘教授@戴博士实验室做客直播间进行诺奖科普。直播由北京大学化学与分子工程学院在读学生、抖音科普帐号@清年阁 创作者之一@唐海翔 主持。@唐海翔介绍,MOFs是一种多孔的结晶材料,由金属离子或者金属簇与有机配体配位而成,形成一个网络结构晶体,因此也被称为叫多孔配位聚合物。发展至今,通过多种金属中心和有机配体的选择,已经有2万多种MOFs材料被合成问世,在许多领域都有着极其广阔的应用前景。

@戴博士实验室 是本届诺贝尔化学奖获得者之一理查德·罗布森的牛津大学校友,他分享了理查德·罗布森在备课中获得灵感,开启后续MOFs研究的故事。邓耿介绍,此次诺贝尔化学奖的三位获得者,既有在MOFs领域贡献最大的,也有最早开拓的。这说明,在探究科学和研究学术的过程当中需要重视那些真正的原创,这些原创往往发生在非常小的环节。

另一位嘉宾季者是本届诺贝尔奖获得者奥马尔·M·亚吉的弟子。季者将MOFs比作化学家的游乐场,“做无机化学,会看到MOFs里有金属簇;做有机化学,可以看到MOFs的连接子上面有多样的可修饰的办法;做结构化学,可以研究MOFs的衍射;做材料化学,可以去开拓MOFs的应用。”他介绍,MOFs现在已经在气体吸附,特别是二氧化碳的捕集以及水的吸附方面为社会提供了解决挑战的全新方法。

本场直播还与2025诺贝尔化学奖评委邹晓冬进行了连线。邹晓冬将MOFs比作是纳米工厂,并自带模型向网友直观展示。模型中,一个个金属球和木棍组成了一个个“房子”,不同的“房子”可以放水、氮气、氧气等不同分子,还可以发生化学反应,从而具备不同的性能。“它的表面积很大,1克的MOFs表面积就有足球场那么大,这使得这个‘工厂’里可以做很多工作。”

三场直播吸引了超百万人次在线观看。不少网友留言:“在抖音学到了”“朋友这就是我的抖音”“虽然听不懂,但是有这样的直播间,挺高兴的”。其中不乏一些专业留言和探讨,如“先把全部数据做成规则库,虚拟环境下模拟实验最后递归状态机下判定结果”“国内知名科学界奖项有国家科学技术奖励大会、邵逸夫奖、未来科学大奖、何梁何利奖等”“没有名和利的爱好追逐才能成功”等。相关话题如“直击诺贝尔物理学奖投票现场”“2025诺贝尔生理学或医学奖揭晓”“量子隧穿是什么”等频频登上抖音热榜。

直播讲诺奖的同时,大量科普创作者发布视频,向网友讲解诺奖科学发现蕴含的知识。例如,@爱捣乱的费米子 发布“手搓量子芯片”视频,讲解如何通过半导体技术与约瑟夫森结制备量子芯片;@宇宙大爆炸 用AI预测获得诺奖的科学家,并科普其科学成就;麻省理工物理学霸@Simon Zhu 发布42分钟视频,用圆珠笔在白纸上推导宏观量子隧穿效应等。还有用户自发用AI生成自己的诺奖照片,表达对诺奖的关注。相比专家的权威解说,这些视频更加形式多样,兼具趣味性,拉近了诺奖前沿科学知识与大众的距离。

透过丰富、趣味的短视频和直播,高深、前沿的知识正在被更多大众所了解。数据显示,2023年5月至2024年5月,超过77.3亿人次在抖音为自然科学内容点赞,科学实验类短视频累计时长已近2.3亿小时。抖音已成为知识传播的重要平台。

全部评论

0条