近日,北京日报客户端发布了“萌态百出!国家植物园松鼠在线‘营业’”的组图,生动地展示了北松鼠和花鼠在植物园悠闲自得的生活状态。其实,日常漫步国家植物园,总会与一只只毛茸茸的“大尾巴”不期而遇。它们有的跳跃在树梢,有的攀援于石壁,更有的身披“小花袄”,向你大大方方地展示自己。这就是国家植物园最具代表性的松鼠:北松鼠(也称欧亚红松鼠),此外,植物园里还有不常见的岩松鼠与花鼠。它们既是远亲又是近邻,但外貌、习性却大有不同,各自上演着精彩的“萌鼠传奇”。

一、树冠上的舞者——北松鼠

三种松鼠中,北松鼠是体型较大、比较典型的“树栖松鼠”,生活在高大的树冠层。冬季观察时,会发现其显著特征是耳朵上有一簇向上的毛,远看一副怒发冲冠的模样。北松鼠的毛色会因地域和季节发生显著变化。北京地区的北松鼠,尤其是国家植物园常见的多为东北亚种,通常呈现灰褐色、棕灰色或黑色的皮毛。有些个体更是在夏季时四肢、肩部及躯体侧面下方会呈棕黄甚至橙色,而到了冬季大多数皮毛则呈现棕灰色,偶尔也会遇到一两只冬毛呈较浅的灰色,且两颊、前肢仍带有棕黄色的个体。随着季节变化,北松鼠身上皮毛不变的位置则是腹部标志性的白色。

△北松鼠健美的背影(夏季时)

△夏末,种子进入成熟阶段的核桃是北松鼠极度喜欢的食物

每到秋天,北松鼠便疯狂收集核桃,各种松属植物种子和栎属等植物果实,分散埋藏以备冬粮。但和许多“囤货党”一样,北松鼠常常忘记自己的藏宝地点。研究显示,一只松鼠每年能有数百个存放食物的浅洞,有时候浅到果实部分会露出地面,还需要用落叶盖上。虽然它们存放食物地点很多,但通过记忆只能找回大约40%-80%的食物。终其一生,松鼠可以种下100-300株发芽小树。因此,这些“小迷糊”不仅是勤劳的植树工人,也是植物园生态系统的重要一环。

二、石壁上的精灵——岩松鼠

岩松鼠是中国特有物种。与北松鼠不同,岩松鼠在国家植物园里大多时候都是“地面部队”。当然,也会在乔灌木上活动,特别是一些植物结果时,会上树采食或收集食物。它们会把游人稀少,并且有岩石的区域最为主要栖息领地,而樱桃沟沟壑中的灌丛下、岩石上正是它们最喜欢的地方。岩松鼠的攀岩能力极强,就算近乎垂直的石壁,也能上下自如。当然,它们也遗传了松鼠家族的“健忘症”,是不知疲倦的自然播种者。

岩松鼠的外形也颇具辨识度:它体长20-25厘米,略小于北松鼠,毛色灰黄,耳朵上没有长毛簇,整体给人一种“矮壮灵活”之感。其眼睛周围,有一道浅白色的“眼圈”,是显著的辨识特征,岩松鼠还具有发达的颊囊,每当颊囊塞满食物后都给人憨态可掬的喜感。

三、植物园里最美松鼠——花鼠

花鼠(张瑜拍摄)

花鼠又名花栗鼠、五道眉,是国家植物园中最好辨认的松鼠。其体型比岩松鼠还小,但毛色是鲜艳的橙黄色,脸颊和背部还有深浅不一的五道条纹,可谓松鼠界的“颜值担当”。它们脸蛋看起来总是鼓鼓囊囊的,实际是“颊囊”在充门面,花鼠会将食物和筑巢材料装进“腮帮子”,远看像含着两颗乒乓球,既滑稽又可爱。

花鼠介于树栖与地栖之间,时而在树上采集坚果,时而在地面捡拾食物,还能经常捕食小型昆虫,食性比另外两种松鼠更杂。在国家植物园,花鼠属于罕见的稀罕物,偶尔会看到它们认真地将食物塞满颊囊,然后鼓着腮帮子心满意足地跑开,模样十分可爱。每到冬季,花鼠便会到地下洞穴中进行冬眠。

赤腹松鼠

近年来,国家植物园还多了一种令人喜忧参半的“新移民”:赤腹松鼠。其自然分布于我国南方,因人为放生或宠物逃逸在北京扎根。赤腹松鼠的体型与北松鼠相仿,最显著的特征是腹部及四肢内侧均为棕红色或者浅黄色,浅黄色亚种属于华北亚种,在宠物圈中也叫“黄山松鼠”,饲养的人多,被遗弃的也多。

△赤腹松鼠壮硕的大尾巴

赤腹松鼠的耳缘无簇毛,不会像北松鼠一样“怒发冲冠”。别看它外表柔美,攻击性却极强,不但采食坚果,还能偷袭昆虫、鸟蛋甚至雏鸟。赤腹松鼠的繁殖期很长,每年2-9月均能发现怀孕母鼠,繁殖能力和北松鼠不相上下。但由于它对食物的选择宽度和对栖息环境的适应能力,都远远强于北松鼠,变成极具竞争力的松鼠。因此,有研究人员将其列为“需要监测的潜在入侵物种”,并持续评估它对北京生态环境的影响。

国家植物园拥有丰富的植物、多样的生境,为松鼠提供了理想的生存环境。它们既是森林的播种机,又是猛禽的食物来源,还与喜鹊、灰喜鹊等鸟类“相爱相杀”,彼此竞争制衡,共同维护着国家植物园的生态稳定。当你漫步林间,不妨驻足观察,定会获得生动、宝贵的自然体验。

特别提示:广大游客朋友,松鼠虽然可爱,但牙齿也很锋利,存在伤人风险,务必保持安全距离。

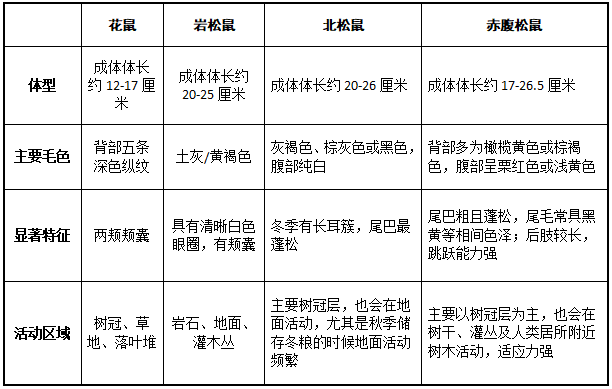

国家植物园松鼠快速辨认指南

审校:张瑜 《博物》杂志插图主管,资深的自然观察者、生态摄影师和科普作家

来源:北京号

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条