白洋淀畔,雄安新区加速崛起,作为京津冀协同发展战略中的重要“一翼”,这里将成为华北地区的一颗明珠。把时间调回到一千多年前的唐朝,彼时雄安属莫州管辖,而雄安所在区域名为古州城,这里不仅是汉代至唐初鄚县的县治,更是唐朝莫州州治所在地。

如今历时八年考古勘探,神秘的古州城展现在世人面前。令人惊诧的是,虽说此地与唐朝国都长安(今陕西西安)相距两千三百里,但是色泽鲜艳的唐三彩碎片、两件精美的陶制龙首、乌黑锃亮的青掍(音同混四声)瓦甚至是与长安里坊相当的建筑格局,都揭示出此处曾经的繁荣。本期探宝,让我们一起来到中国考古博物馆,参观特展“长安二千三百里——雄安古州城遗址考古成果展”。

一件陶量证雄安建城两千余年

一件陶量证雄安建城两千余年

有些观众会产生这样的疑问:雄安出土的文物与长安有什么关系?走进展览“发现古州城”单元,您很快就能找到答案。《旧唐书》记载,“(莫州)去京师二千三百一十里。”雄安这座古州城,便是汉唐时期鄚县县治、唐代时期莫州州治所在。2017年雄安新区设立以来,考古工作者在白洋淀畔、古镇烟火之间唤醒了这座沉睡千年的古城。

走进展厅正对着一个灰头土脸的小陶碗,看起来不起眼,可千万别小瞧。它学名叫“陶量”。这个陶量在整个古州城展中举足轻重,名为“都乡定里”陶量,因外壁刻有“都乡定里”四字铭文而得名,是2021年雄安古州城遗址出土的一件“重器”。专家介绍,陶量是我国古代用于测量容积的器具,也就是秦始皇统一“度量衡”中的“量”。经考古队实际测试,该陶量的容积为2067毫升,相当于汉代的“十升”,也就是“一斗”。

更为重要的是,“都乡”是秦汉时期郡县治所所在的行政单位,“都乡定里”陶量的发现,证实了古州城为汉代鄚县县治所在。这座城址见证了汉唐盛世,也经历过五代的金戈铁马,最终和不少古城一样,湮没在岁月之中。目前,在遗址南部地表,外城城墙仍然巍然矗立,向人们诉说着一座古城的过往与新生。

陶量旁边的展柜,4枚三彩残片透露着古州城昔日的繁华。三彩器是唐代最具标识性的陶瓷器品种之一,其特征是同一件器物上施加以氧化铅作为助熔剂,以不同金属氧化物为呈色剂的黄、绿、蓝等各种色釉,低温烧成的釉陶器。古州城发现的这几件三彩残片,以高岭土作胎,胎色白而细腻,釉色艳丽,是典型的河南巩义窑三彩产品,从纹饰特征观察,时代在盛唐至中唐时期。这几件标本的出土,反映了唐代莫州与东都洛阳之间便利的交通与通畅的物流。

展厅右侧还有一只黑陶钵格外引人注目,观众纷纷驻足打卡拍照。此陶钵采用黑白两色巧妙拼接,表面呈现出细腻的磨砂质感,流露出一种古典雅致的美感。据介绍,古州城中出土的这件黑陶钵与河南法王寺地宫中出土的5件,无论材质、做工、用法均一致,主要为寺庙高僧所用的生活器具之一,也间接证明了在古州城发现的寺庙规格较高。

两件龙首看古州建筑巍峨雄伟

了解了古州城的前世,再来细观其内部。展览的第二部分名为“龙首新生”,这里展有镇展之宝:两件陶制龙首。它们分置于不同展柜,标为9号龙首与10号龙首。

两件龙首出土时的情况很不乐观,修复补全痕迹十分明显。然而修复痕迹也掩盖不了龙首威严。10号龙首鼻似象,眼似兔,耳似牛,面似麒麟,造型兼容并蓄,结合大量瑞兽的特点。同时10号龙首还有很多特征与常规认知中的“龙”有明显区别,顺着讲解员的指引,记者发现,10号龙首头顶共有6个发髻,这些发髻呈螺旋状与佛教的陶塔相似,且两两一组。据介绍,该设计应该是借鉴了佛教元素,也侧面证明了当时佛教在中国的传播。此前考古从未出现过这样的龙首,也为研究者提供了更多历史可能性。此外,10号龙首头顶后背侧的“焰环状”扇状装饰,功能与佛像的背光类似,也可能是受了佛教“火聚光顶”装饰艺术的影响。

9号龙首与10号龙首在外观上有明显区别。9号龙首较长,与马的头部十分相似,它的鼻子向上挑起也与10号龙首不一样。再看眉毛,9号龙首的眉毛沿着眉骨一直延续到后方,并在后部呈现出羚羊角的造型。可见两件龙首虽然出土于同一个地方,但是造型、原型均不相同。

2024年10月底,两件龙首在古州城考古现场出土,由于当地的地下水位很高,常年埋藏于高湿度环境的龙首残件十分脆弱,粉化侵蚀严重,哪怕轻轻一碰都会令它受伤。出于职业敏感,考古队立刻停止了对龙首的田野发掘,将该区域整体打包套箱,第一时间送回考古方舱,在室内环境下进行清理、保护和修复。展览现场还有文保工作者对两件龙首“治疗”全过程的记录,当时先后采用碎块拼对、粘接、补配、清理等工序,历时半年才修复完成。

经过研究,两件龙首都有不为人知的一面。首先两件龙首在当时制作完成后并非现在这般“灰头土脸”,在龙首面部发现了朱砂、铜、铅等残留,说明龙首在制作完成时应是通体洁白,并且拥有黑色的眼球、绿色的眼线和红色的眼影。其次,经过扫描10号龙首发现,龙首内部有块状物,说明制作时应是先用陶土、秸秆等混合材料制坯,后手工捏制。“10号龙首的左侧上颌、左侧下颌等处都发现了陶工的指纹,这是证明制作过程的有力证据。”讲解员说。

据判断,两件精美的龙首应是当时的建筑构件。在唐代,龙的形象不仅是强调皇权,也更多作为瑞兽出现在日常生活中,放置在官式建筑内。这两件龙首可能出现在官式建筑中的垂脊或戗脊,根据造型,考古工作者猜测9号龙首可能是垂兽,10号龙首可能是戗兽。

三组文物观长安莫州一脉相承

虽说唐朝国都长安与莫州州治古州城相距两千三百里,但是细看展厅中的文物可以发现,两地考古发现的不少文物遗存都是相关联的。这在展览最后一部分“长安遗珍”中充分展现。

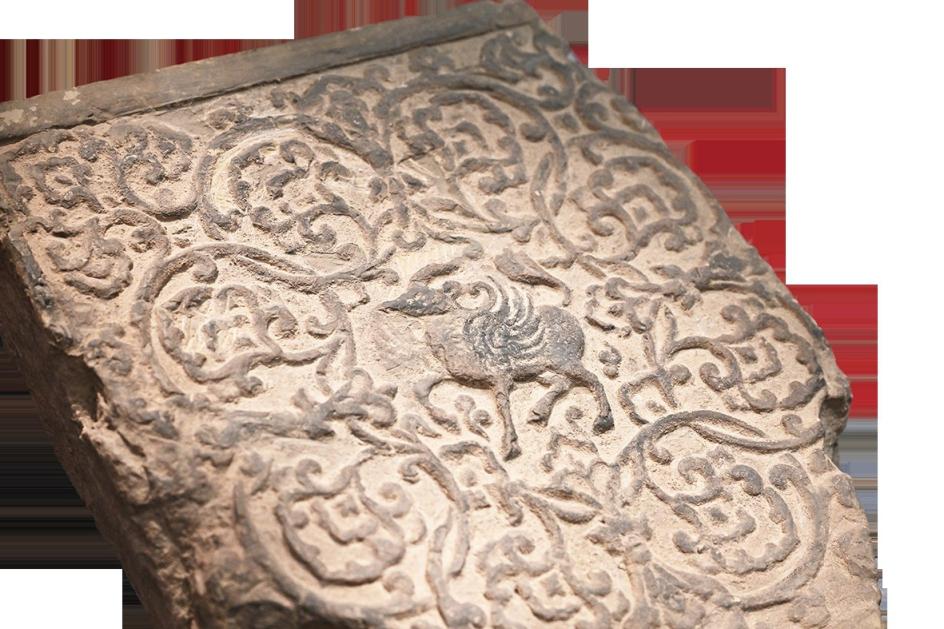

最直观体现这一点的还是建筑。古州城考古现场中发现的众多建筑构件中有不少莲花纹瓦当,唐代的莲花纹瓦当具有三个特点,一是中间的莲蓬,二是外圈的花瓣,三是最外圈的连珠纹。古州城遗址出土的莲花纹瓦当兼具上述特点,又有自己的风格。古州城遗址出现的瓦当最外圈有两层连珠纹。据推测,这样的设计可能是因为古州城距离长安很远,对于当时的工匠而言有较高的设计自由度,所以才会出现这种创新的纹样。而展出的长安城遗址瓦当中,也有自己的特点,比如两片花瓣组成的重瓣莲花纹瓦当,就是盛唐气韵的表现。

从一些没有花纹的瓦片也能看出两地的一脉相承。展览中展出了一块瓦片残件,虽然整体不大,但是依旧可以清晰辨认出上面刻的“瓦师张元”四个字,说明这块瓦片是由当时一名叫张元的瓦师制作的;无独有偶,在展览中展出了一块出土于陕西西安唐长安城遗址的长方形手印砖,上面虽然没有铭文,但是可见一个清晰的右手掌印。手印砖在我国有着悠久的历史,自汉代到元明清期间一直存在,出现在各种遗址与墓葬中。对于手印砖的用途目前有两种推测,一是制砖过程中,工匠的一种祈福行为;二是砖上的手印是砖质检合格的标志。不管如何,古州城与长安城都出土了印有工匠印记的建筑构件。

说到瓦片,古州城遗址考古现场还发掘出土了唐朝的青掍瓦,这几块看似普通的瓦片也证明了古州城的建筑没那么简单。区别于常见的灰瓦,青掍瓦外表青黑发亮,这是因为烧制时在窑内放置松枝等容易产生油脂的物品所致;而发亮的色泽是因为烧制完成后,工匠要用水洗布等物品对瓦片表面抛光处理。制作工艺如此复杂的瓦片只会出现在唐朝高规格的建筑中。

发掘过程中,考古队员真就发现了蛛丝马迹,印证了古州城中可能建有一座高等级的唐朝官式寺庙。据文献记载,唐代时期,古州城东南有开元寺,而唐代的官寺是国家敕令建造的,通常带有政令颁布、仪式祈福等行使国家职能的属性。这处高等级寺院遗址,还出土了唐代鎏金铜佛像、护法造像、汉白玉莲花石座、菩萨手残件等大量佛教精美文物。隋唐时期,佛教广泛传播,并与传统的儒家、道家思想融合,形成了具有中国特色的佛教文化艺术。

说起长安城与古州城的渊源,“长安遗珍”单元还展出了一批在长安城遗址出土的建筑构件、陶瓷器、日用品等,而古州城出土的器物,大多有着都城器物的影子。比如其中有两只看起来几乎一样的白瓷杯,却分别出土于唐长安城大明宫遗址和古州城遗址。讲解员介绍,它们都是初唐巩义窑白瓷精品,很可能“师出同门”。其具体来源暂时不可考,但彼此之间显然存在紧密联系。虽隔二千三百里,却一脉相承。

来源:北京城市副中心报

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条