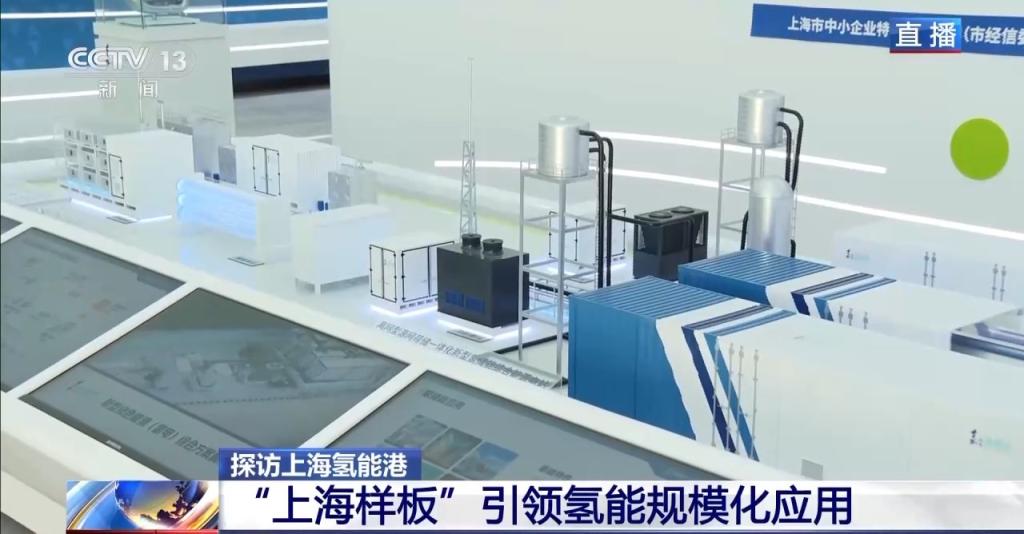

“十五五”锚定的未来产业中,氢能和核聚变能位列其中。如果阳光可以被“存”起来,在需要的时候再变成电使用,那会怎样?在位于上海嘉定的氢能港,零碳氢储源网荷储一体化示范项目,能把光伏发电变成氢气储存起来,再在需要时发电。一起了解↓

“电—氢—电”能源闭环 汇聚绿色动能

在上海首个实现“电—氢—电”全链条闭环的零碳能源系统,总台记者盛瑾瑜看到,这里就像一家特殊的“银行”——不过它存储得是绿色能量。

厂房屋顶的光伏板将阳光转化为电能。但这个电能并不稳定,需要经过一系列的转换:先要经过这些大家伙——电解槽。它们就像超级版的电解水实验装置,通过电力将水分解成氢气和氧气。这里还特别采用了两类电解槽搭配工作:一种反应速度快,能跟上光强的变化;另一种则规模大、稳定性好。它们相互配合,无论阳光强弱,都能高效制氢。

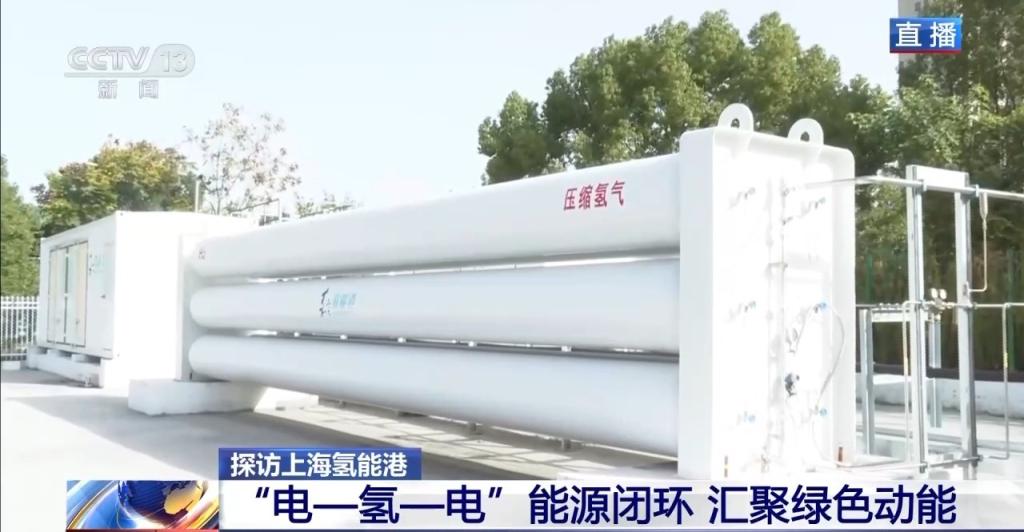

制好的氢去哪儿了?这些白色的储氢罐,就像是能量的“金库”。与电池相比,氢储能可以长时间、大规模储存,非常适合应对不同季节的用电波动。

最后再将储存的氢气变回电力。燃料电池系统通过氢气和氧气的化学反应安静发电,整个过程只排放水蒸气。这套系统每年可发电约51万度,满足300户的家庭用电,同时减排二氧化碳1400多吨,相当于种下8万棵树。

简单来说,这里把不稳定的光伏电,通过“制氢—储氢—发电”,变成稳定的清洁能源,形成了一个真正可用的零碳闭环。

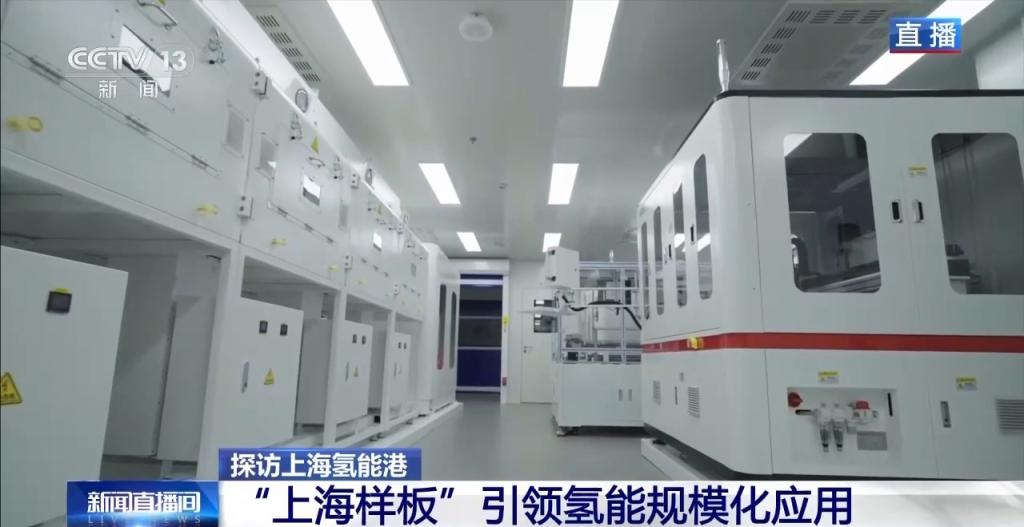

“上海样板”引领氢能规模化应用

哪些核心技术支撑着系统可靠稳定地运行?答案藏在关键零部件里。

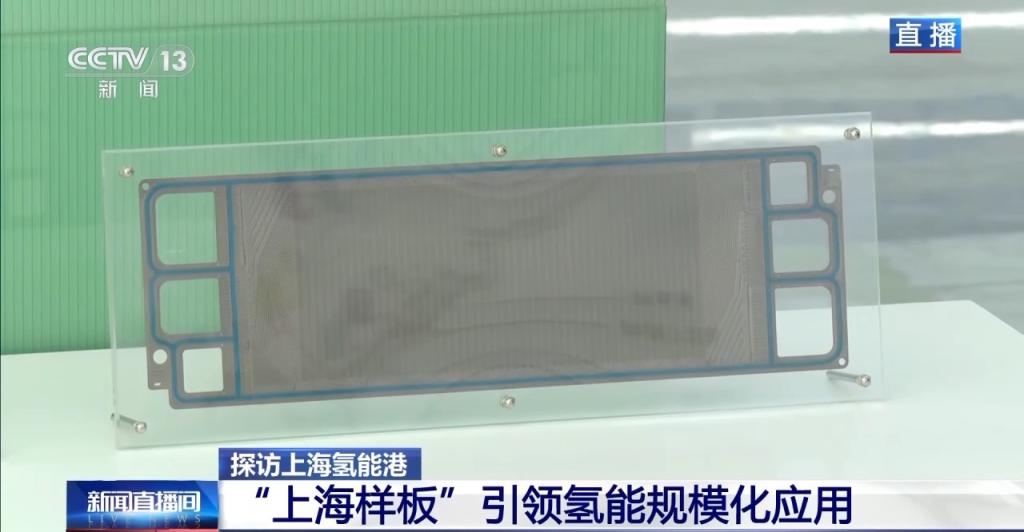

比如这个薄如蝉翼的膜电极,相当于燃料电池的“心脏”, 决定了制氢的效率。

还有这个带有密密麻麻流道的双极板,可以说是燃料电池的“血管”,确保氢气和氧气能够均匀分布、充分反应。

正是这些核心部件在材料和工艺上的突破,让氢能走向现实。

下一步,上海研发的这套系统将应用到西部光照充足地区,实现“上海技术+西部资源”的强强结合,为全国范围的绿色能源转型打造可复制的样板。预计到2026年,这样的氢能综合站将在全国建成10座以上。

政策协同推动氢能产业发展

今年以来,上海加大对氢能产业的政策扶持:嘉定对氢能项目的投资予以补贴;临港继续探索海上光伏发电制氢领域的应用;上海全市正构建“制储运加用”全产业链支持体系。

从布局到落地,氢能产业的规划,逐步从实验室走向大市场,从示范点走向规模化,绿色能源正在照进现实。

来源:央视新闻客户端

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

全部评论

0条