一个月前的7月13日,连日的高温让北京迎来了又一个“破纪录”的日子——北京电网最大负荷达到2254万千瓦。那天下午,住在西扬威胡同16号里院80多岁的王老爷子,舒舒服服在家里享受着空调带来的凉爽的午休。睡醒一觉他要出去遛弯,虽然出去一趟不会太长时间,但他还是随手关掉了空调,“回来再开。”

西扬威胡同16号。为啥要说它?您往后看。

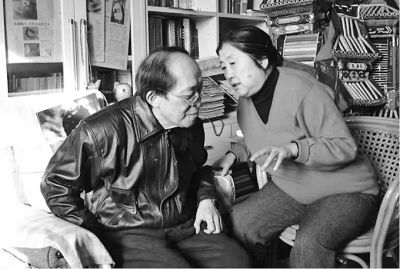

从上个世纪50年的架线工人到90年代的市内供电局局长,74岁的王耀杰老先生已退休多年,但也以一直挂念着北京的供电情况。“经过多年的电网建设,供电终于跟上了社会发展的需要。”

胡同里的王老爷子清楚地记得电力紧张、频繁停电的生活,正因为那些经历,他至今保持着节约用电的习惯;而老局长则在此之上加了一条对市民的期待:“错峰用电”是节约用电的“新概念”。

历年北京用电

屡破纪录

据北京地方志《电力工业志》记载,改革开放前1975年的北京,全市用电的最大负荷为96.15万千瓦。接下来的很多年里,北京的最大负荷稳步增长,至1985年达到184.1万千瓦,1995年达到了409.1万千瓦。

此后的十多年里,虽然一些工业搬出北京,但商业用电、民用电水平,随着空调等电器的普及迎来一个个高峰,至2013年达到了1776万千瓦,2016年达到了1909.3万千瓦。

至今年达到高峰,国网北京电力运维检修部副主任娄奇鹤接受采访谈到,空调等降温类电器增长明显,占到了供电负荷的约52%,“首次超过全网负荷一半。”供电新纪录数据被发布的同时,“北京电网整体运行平稳。”

西扬威胡同16号的

今昔用电

“运行平稳”意味着人们可以在夏天的室内享受冷气,而不必忍受停电带来的麻烦。提到停电,西扬威胡同16号的居民们印象都很深刻,正因电力改造,这个小院曾经登上了1996年的北京晚报。很平凡的小院子,里面拥挤狭窄。

当时小院一共29户居民,共用着一块5A的电表,换算下来电表的负荷不过是1100瓦,还不及现在一台家用空调的功率。在居委会治保主任的奔走下,房管部门终于为小院的电力进行了一次增容改造。

这个院子就位于胡同南侧一个不起眼的小门里。居民们说,这个院子曾经是满清贵族的马棚,至解放前就已经住进了不少居民,除了一排靠北的房屋外,其他的房屋都是后来逐渐搭盖起来的,也正是因此,院落里挤满了房屋。

与之相对应的,是如今院门口墙壁上“挤满”的30多块电表。每块电表容量均在数10A至100A。

满墙电表

夏天想在院子里找到在家的居民格外简单,只要听着哪家房顶上传来“嗡嗡”的空调室外机就行了。“进来聊,里面凉快。”年过八旬的王老爷子热情地将记者请进家里,“进步太大了,不仅安了空调,还有了煤改电,现在冷暖都靠电,但已经很多年没停过电啦。”

几位居民聊起了当初院子里停电的状况,“早年间咱家里除了个灯泡都没啥电器,偶尔会拉闸才停电;但自从80年代有了电冰箱等电器,咱院子里经常憋保险。”当时院子里实际上有两块电表,其中一块为3A,另一块5A,分别负责全院一共二三十户居民的用电。两块电表“就装在现在您看到那一墙电表的位置。”

小院里面。

每天断电具体多少次已经很难说清,“十几次根本就不算新鲜。”尽管电表容量小,但为了用电,居民们只能换上更粗的保险丝甚至铁丝、铜丝,“啪”就打个火球的情况时常发生,院子里懂电的居民担心着木头电表箱的火灾隐患,却还得主动爬上凳子换保险丝。

“邻里关系也不好。当年咱这院子没人敢安装空调,但仍然憋保险,就有人怀疑是邻居在用电炉子。”邻里间的风言风语不时穿到对方耳朵里,闹得东家西家见面都不爱聊天了。

“很多年之后我们明白了,当时家家用煤炉、煤气罐,并没有人用电炉子。只是常规的那些电器就已经让电表不堪重任,才闹得大家彼此猜忌。”

胡同生活本应是这样,拥挤而温馨。

闷热的停电晚上

让我知道今天的可贵

“电视看不了,电风扇吹不了,只能晚点儿睡觉了。”好在胡同里的路灯不停电,院子里的年轻孩子们,会到院子外面的路灯下玩耍。墙角下曾经停放着一辆多年没动地方的旧三轮平板车,那就是最好的牌桌了。

路灯下面多少快乐的夜晚。

远处高楼上的万家灯火并不会引起羡慕,因为谁也不知道停电啥时候就“轮”到那边了。而且“当时北京没有这么多的高楼,所以晚上还是挺凉快的,大家都习惯吃完饭出去遛遛弯,等到凉风来了再回家睡觉。”真正不方便的还是院子里的学生,只能点蜡写作业。

1986年11月,北京市供电局局长赵双驹在接受晚报采访时候说到过一些情况,北京的拉闸限电情况达到了高峰,全市供电一共1000路,但10天之内,平均每天便有513路拉闸限电。

上一个时代常见的陶瓷绕线柱。

王耀杰当时居住在南城的樱桃园,虽然工作在供电单位,但“全北京各地都要轮流拉闸限电,这里也不能例外。”和其他地方的居民一样,供电局的职工家属们也只有到附近的小花园去遛弯,或是在街上焦急地等待来电。

“从院门口经过,看到那些电表,就能想起过去那些日子。现在电不贵,即便多开几个小时的电灯、空调,也花不了几个钱。但是电也是资源,浪费着使用,对不起咱当年因为停电受的罪。”西扬威胡同16号一位居民先生说。

胡同里的鸽子,电线杆。

几次大工程

保证了北京的供电

王耀杰回忆,北京供电的缺口来源已久,早在改革开放前,北京便已有拉闸限电的情况,而他的记忆中,为了解决用电问题,供电部门曾经开展过多次重大的工程。

第一次是在1958年前后,当时他刚刚参加工作,“最主要的工作就是每天爬电线杆。”他的父亲特地来到北京看望儿子,在阜成门老城墙旁边工地找到他的时候,一下子愣住了。消息传到母亲那里,母亲掉着眼泪,“想不到儿子在北京的日子那么苦。”

而父母所知道的苦也只是一小部分。“太累了,我们在地上铺个破旧大衣睡觉,一会儿有人来了,愣是把我们当成要饭的轰走。”在这次改造中,日伪时期留下的电路标准,按照新的标准被更换。

木质电线杆,现在已经挺少见了。

第二次则是“9511”工程。按照计划,1995年11月之后将缓解华北地区尤其是京津冀地区的严重缺电局面。全市的电力部门投入人力到输电、配电等各个工程中,让北京的供电状况得以改观。

第三次是“9950”工程,即在1999年建国50周年的时候,对供电进行更成熟的增容与改造、更多的输电线路入地。王耀杰老局长用“翻身仗”形容了这次工程。

第四次则是2008年1月1日开始实行的“0811”工程,此时的目标已不再是保证用电,而是“打造超稳定的坚强电网”。改造、新建一批设施,不仅保障了奥运会用电,也从各个层面提升了供电的稳定程度。

墙上留下供电设备的影子。

此外,1986年至1991年这六年的夏天,我国还曾经实行“夏时制”制度,因夏天天亮较早,这样可以节约照明用电。据1986年6月晚报的报道,实行夏时制一个月,全市节约用电达300万度。但这一做法也给铁路等严格遵守时间运营的部门带来了很多麻烦,故1992年之后便没有再推行。

北京市电力公司农电处的处长王诜介绍,此前农村的电力基础设施相比城市差一些,至1998年国务院颁布文件,北京不仅按要求以两期工程对农网进行了大规模改造、改革,还在2005年自主进行了远郊区县中心区域的改造,相当于再造了一个农村电网,提升了农村地区供电能力。

小巷上的电线杆凌乱,也挺温馨的。

最近他在为“煤改电”工程忙碌。不到60天之后,全北京市的平原地区将基本实现“无煤化”。“改造之前统计,平均每户的供电能力约为1.5千瓦;改造之后全部达到9千瓦。这么高的标准可以保证在未来较长一段时期内的需求。”

空调从“被动节约”

到“主动节约”

王耀杰至今记得,70年代至80年代他在西城区一家供电所担任抄表收费员的时候,电费是多么难收。他现在还能背下电费价格“元”的小数点后五位数,并且作为一个收费员,1到100度电的价钱都不用现场计算,早已烂熟于胸。

远处的电线杆上落着鸽子。

实际上那时候根部用不着记下这么多数,“大多数居民家每个月用电就是一两度,能有用到10度的都算是大户啦。”别看区区几毛钱的电费,收起来并不简单,精打细算的人们时常故意拖欠,王耀杰则骑着自行车隔三差五去“围堵”。在大家的努力下,供电所率先在北京实现了结余0差额。

“从那个时候,我们就开始倡导节约用电。”受生活水平影响,居民中浪费电的现象并不严重,但在一些单位则因“公家掏钱”出现浪费。

随着社会发展,80年代至90年代北京迎来了用电最紧缺的时期,此时北京已制定新的规划,将很多工厂搬离市区,工业用电水平连年下降;但电冰箱等大件电器进入居民家后,民用电的水平连年上涨。“比如首钢及其配套公司产业,用电量曾占全市的20%;它逐渐停产、搬走,结果全市的用电量仍然稳步上升。”

当时家住在永定门外革新里地区的李默先生,1991年“全胡同”第一个安装了空调。“有空调的日子一旦过上,就回不去了。”但要命的是,前后两排平房的两个院子,共用一块5A的电表。算起来至少得有十台冰箱,保险丝早已换成了超标的产品。自从他安上空调,“半夜起床去前院换保险丝,10岁的儿子陪着我,几次之后,连他都会换了。”

那时候的晚上,因为家家开着电视、电风扇,李默常常不敢在家享受空调,总是在护城河边、永定门桥畔的绿化带上铺上床单,等待凉风吹来,再回到家里悄悄开一会儿空调,凉快下来就赶紧关上。“买得起空调,交得起电费,却享受不上。”

胡同路灯下,打牌下棋的人们。拍摄于校场口。

居委会的人很快就来了,向李默一家宣传节约用电的政策。“当时有个说法,说我们的国情不适合使用空调,社会上还有传言,说安装空调要收取几千块的什么改造费。”李默表面上答应了“节约用电”的要求,“我倒想不节约呢,电表也得跟得上啊。”

就在1991年的8月,北京晚报报道了供电部门正在为空调的“缓慢”普及而担忧。王耀杰也记得,在北京的一些重要区域,已经开始出现变压器超负荷运转的情况。据报道中的数字,北京市一共1400多台变压器,其中536台负荷达到80%接近极限,王府井等地区早已超负荷。是否应该普及空调?文章的结论是:“建立符合中国国情的消费观念,比新建发电厂更重要。”

但这并没有影响空调的普及,1993年5月24日,晚报记者苏文洋以《京城空调战》报道了空调市场的兴起,接下来的十多年里,“空调大战”成为很多媒体夏季的常用词。

“9511工程的时候,供电部门已经考虑到了城市发展带来的电力需求增长。”但北京部分地区仍然在拉闸限电。

《电力工业志》记载,直到1998年,北京的拉闸限电次数终于降为0次。

又是近20年过去。最闷热的下午,西扬威胡同16号的王老爷子出门前随手关了空调,“这些都是习惯了,别让空调白白糟践电。”

王老爷子热情地跟我聊了好一会儿。

李默先生早已搬进了高层楼房小区,他家的空调时常设置在28至29度,再配合一台小功率的电风扇使用,“现在我们已经很少说‘节约’,但想想未来子孙后代,还是应该为他们多省下些资源。”

现在更应提倡

错峰用电

作为奉献了一生的供电工作者,王耀杰认为,目前城市的供电水平已完全达到需求,但“节约用电”仍然是不能忽视的问题。退休这些年,他很高兴地看到“空调从24度变成了26度”,以及越来越多的类似“地球一小时”的公益活动。

但不为外界所熟知的,是“错峰用电”的概念。“电力不能保存,发电厂也不可能太大幅度去按照时间调整发电量。所以现在我们应该提倡错峰用电,既减轻了供电的压力,也节约了能源与资源。”如北京电采暖的政策,便有夜间享受补贴、电价下降等措施,“冬天的夜间多蓄热,白天少用电。”

不过煤改电之后,街头巷尾也多了很多电力设施。

王诜处长记得,煤改电改造之后,“如果遇上极寒天气,未来的用电纪录完全可能在冬季被刷新。”

王诜还聊到,大约20年前,国贸大厦便开始使用“冰蓄冷”空调,即错峰用电时将水冻冰,白天用于空调制冷。“这种做法需要的投入大、场地大,现在并不好推广,但随着科技发展,也许未来小型化、低成本化之后,是一种不错的选择。”

此外供电工作人员建议,尽可能去选择能效等级高的电器,如变频空调、变频洗衣机等,它们的节约效果已经在世界范围内经过科学的论证与实践。

城市改造中,很多熟悉的景象都消失了。

还有一些生活中的小细节,看似不起眼,但积累起来也会是一大笔资源,如切断很多待机电器的电源、尽量让空调室外机避免日光直晒等。用王耀杰老局长的话说,“人走灯灭,这种细节,你真的做到了吗?”

谢谢观看。

鸣谢北京电力的化姐姐。

今日本号二条为晚报报道过的北京供电新闻。

本文原载于日前北京晚报,见报文章略有删节,此为完整版。

更多内容还请参考日前本号文章北京用电又破纪录。

今年夏天就这样过去了,真快。明年最热的时候,咱们聊空调普及的过程。

来源:猫儿胡同