-

锐评|山和山不相遇,人和人要相逢

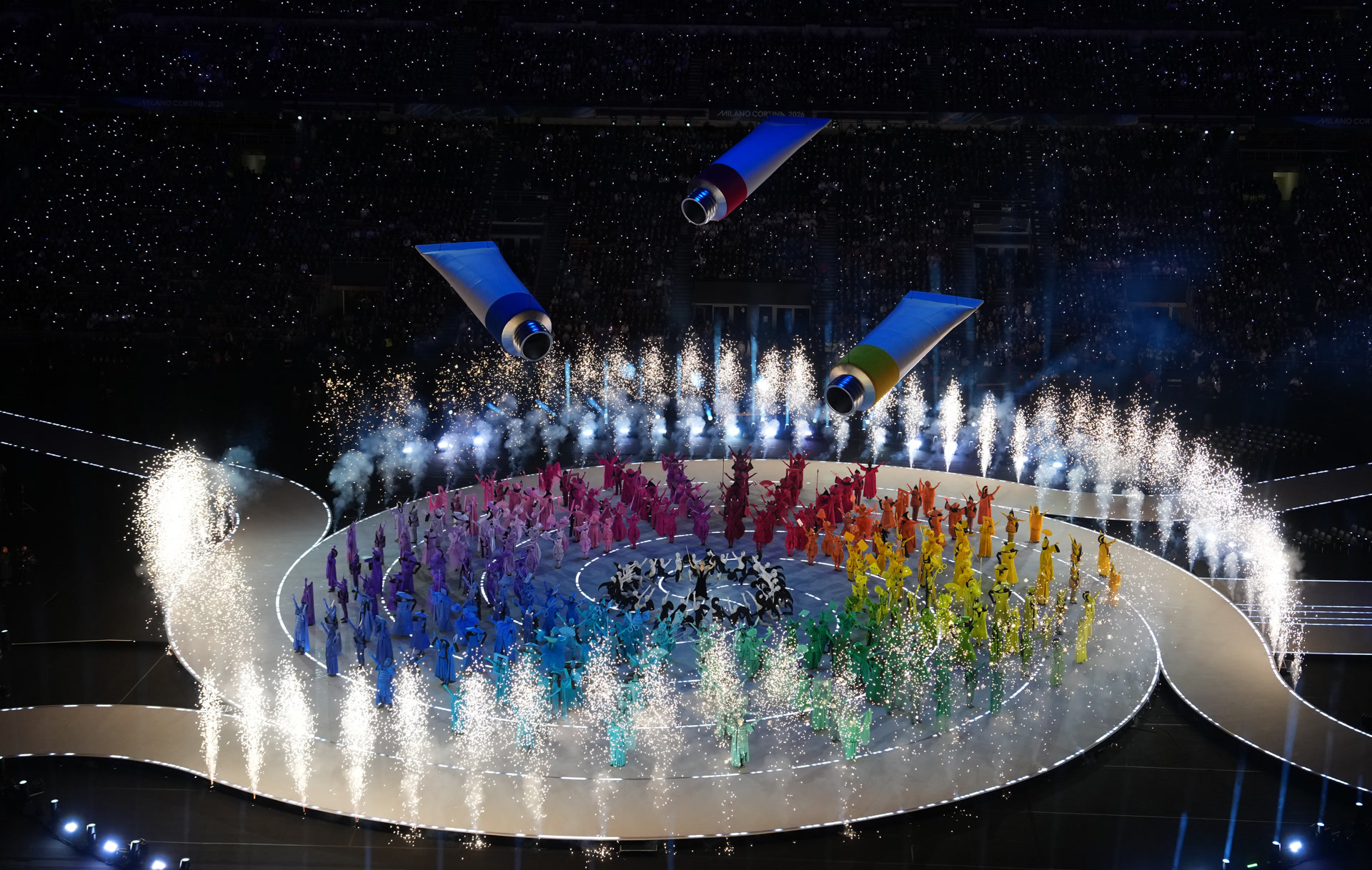

当地时间6日,2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会开幕式在米兰圣西罗体育场举行。奥运五环在空中缓缓相连,《图兰朵》经典咏叹调《今夜无人入睡》的悠扬旋律伴随圣火传递,中国钢琴家郎...

北京日报客户端 -

姜泽廷:推进以实践为导向的法治人才教育培养

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出“完善以实践为导向的法学院校教育培养机制”,为高校法治人才培养指明了新方向、提出了新要求。在“十五五”开...

学习时报微信公众号 -

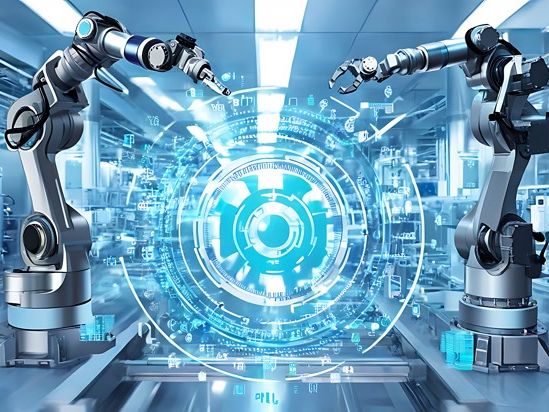

开年“谋未来”,各地“竞速”未来产业

拥有人工智能企业数量超过6000家,量子科技研发多点开花,生物制造迈向万亿级产业,脑机接口技术进入植入人脑新阶段……“十四五”时期,我国未来产业交出亮眼答卷。 2026年...

人民网