-

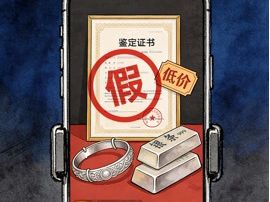

直播间白银白菜价?套路可深了

白银价格大涨,直播间里却是“白菜价”,这是咋回事? 据报道,部分直播间售卖的所谓“纯银”产品,价格远低于国际银价,收货后却被检测为锌、镍、黄铜等合金。随货附带的“鉴定证...

人民日报客户端 -

新华社评可可托海雪豹伤人事件:面对野生动物,不越界是尊重更是安全

1月23日,新疆可可托海,一名滑雪游客在返回宾馆途中被雪豹咬伤,引发社会广泛关注。 生活在高海拔山区的雪豹,是大型猫科食肉动物,素以神秘、敏捷闻名。平时难得一见的国...

新华社 -

极限攀岩家登顶后,民进党当局竟给台北101“改名”,引发岛内网民不满

美国极限攀岩家阿历克斯·霍诺德1月25日独攀台北101大楼,历时91分30秒顺利攻顶,成为在未使用任何绳索、安全吊带或降落伞情况下,成功攀登台北101的世界第一人,全球不...

环球时报