-

从出圈到出海 看英歌舞如何“圈粉”世界

当英歌舞遇上芭蕾,是一种怎么样的体验?这个大年初二,莫斯科气温只有-10℃,户外积雪甚至已经没过脚踝。而来自中外的艺术爱好者们,却在莫斯科国立拉夫罗夫斯基芭蕾舞学...

央视新闻 -

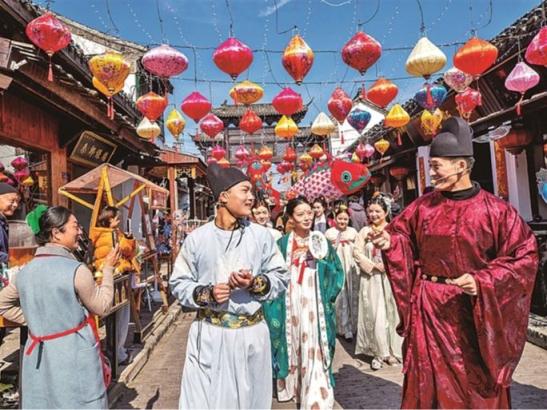

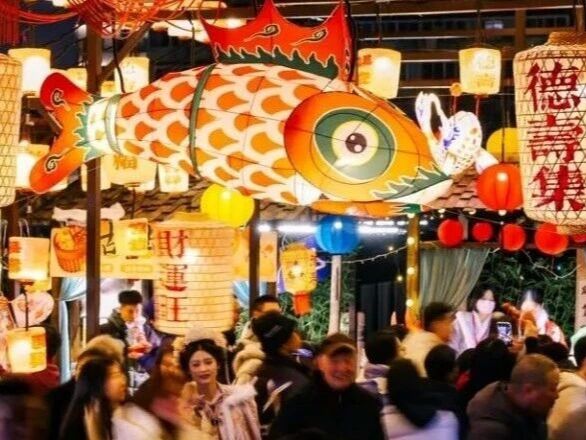

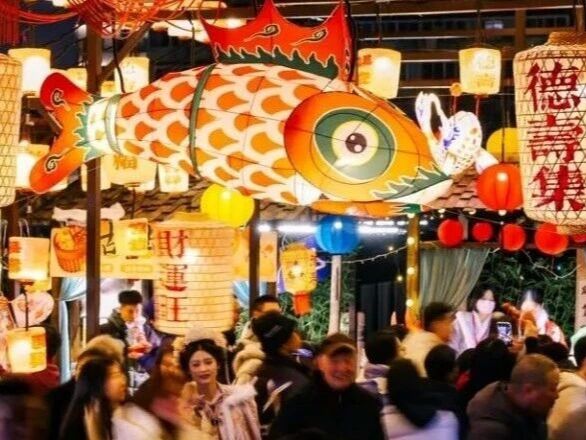

透过“新春热力图”看文旅市场,这些地方人气旺

中国移动梧桐大数据分析发现,今年春节假期,全国出游规模较去年假期日均增长3.5%,全国文旅市场繁荣有序。 上海:春节假期共接待游客超2167万人次 记者从甘肃省文旅厅了...

央视新闻客户端 -

史上最长春节假期收官!“人均打卡2.2个城市”

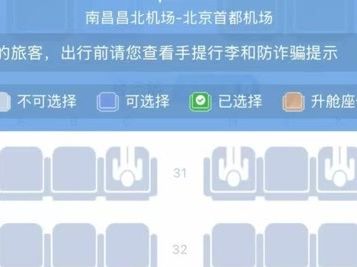

2月23日,为期9天的春节假期收官。作为春节申遗成功后的第二个春节,也是首个“9天超长黄金周”,2026年春节假期在这双重效应叠加下,市民出游意愿显著增强,旅游市场“火力...

澎湃新闻