-

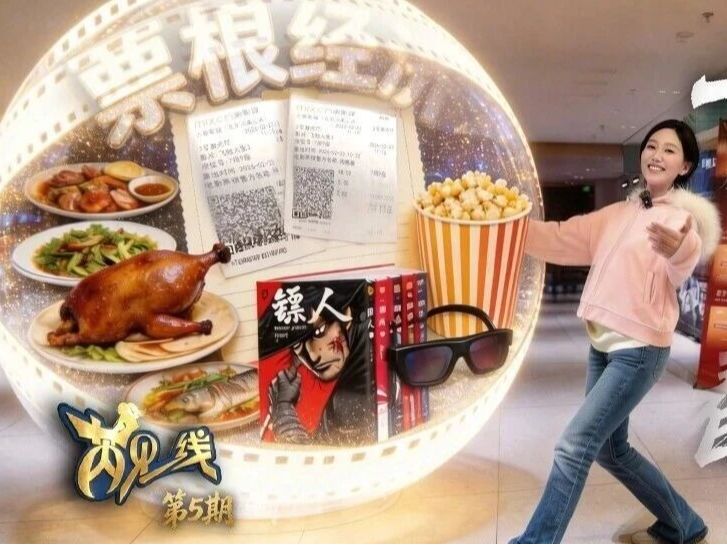

为什么今年大家都在说“看完电影,票根别扔”?

一张方寸之间的电影票根 走出放映厅后何以成为消费新载体 是解锁文创周边的优惠密码 是兑换餐饮消费的福利凭证 还是串联文旅体验的连接纽带 据国家电影局数据,202...

央广网 -

半月谈:该省省该花花!这届年轻人把二手玩明白了

一台停产的游戏机、一件穿了两次的大衣、一辆3年车龄的汉兰达,都不再只是旧物,而是承载理性、个性与绿色生活态度的新载体。当“该省省、该花花”成为新的生活信条,二手市场正悄然...

半月谈 -

57亿春节档:回望与思考

国家电影局2月24日发布数据,2026年春节档电影票房为57.52亿元,观影人次为1.20亿。数据显示,今年春节档总场次超435万,刷新中国影史春节档总场次纪录。与此同时...

新华社